2023年の振り返り:主に社会人修士一年の記録

授業開始前に現M2の方の記事が参考になったので武蔵美・社会人修士一年目の記録を主として2023年の振り返りを残しておこうと思います。

大学院

1月~3月

A日程で入学を決めていたので1月は市ヶ谷キャンパス開催の卒展を楽しんでいました。なんだかんだ一番印象に残ったのはインタラクション研究をしている学部生のインスタレーションで、このコースにHCI領域やってる方がいるのかと驚いた覚えがあります。

4月までゆっくり過ごそうと思っていたら学校から模型作りの事前課題が出たため、ショールームにリサーチに行ったりしながら制作してました。スチレンボードで模型を作るのは初めてでしたが普通に楽しく、手先が器用で良かったと思いながら作っていました。

4月~6月(第一ターム)

鷹の台キャンパスで入学式とオリエンテーション。入学式は予想以上に凝った演出で、武蔵美出身の友人にその話をすると入学式も卒業式もいつも派手だよとのこと。

本格的に授業が始まるまではオンラインで各教員の自己紹介を聞いたり、事前課題の模型を展示してプレゼン・講評がありました。

第一タームは必修の「クリエイティブリーダーシップ特論」と「造形構想基盤演習Ⅰ・Ⅱ」。後者の授業では前提知識に関する講義の後にアートやデザイン領域のテーマが与えられ、チームでプロトタイプを作って発表・講評を受けます。個人的には論理の積み上げではないアート表現が苦手だったので改めて苦手分野を認識し、取り組める良い機会になりました。また、この時期はクラスメイトがどういう人なのかわかっていないためみんな探り探りグループワークをやっていた印象です。

6月~7月(第二ターム)

選択必修が主になるタームで、サービスデザインや研究方法論、デザインエンジニアリング(Arduinoを使った表現と展示)を取っていました。

サービスデザインと研究方法論の授業は事前課題についてレジェメを作成した上でディスカッション。個人的にはデザイン学の歴史や主要な理論・論文について体系的に整理できましたし、教授陣も疑問に明快に答えてくれます。特にShostackのHow to Design a Serviceはかなり面白かったです。

理論が主になるので人によってはつまらないかもしれません(実際、授業で発言しているのはほぼ固定されたメンバー)。

デザインエンジニアリングについては必要な要素技術の検証が終わっていたため後回しにしていましたが実際組み込み始めるとうまくいかず、締切直前までデバッグし続けた結果このハードウェア構成では電圧が足らないと判明。急遽かなりダウングレードしたものを作ることに。他の課題を優先していたこと、コードは書けるしなんとかなるだろうと甘く見ていたのがいけないですね…

8月

第二ターム時に所属ゼミが決定、夏季休暇期間でしたがプレゼミとしてBusiness Origami®を用いたワークショップを丸山先生に開催してもらいました。ちなみに丸山先生は2023年に着任された教授なのでゼミ一期生。

9月~10月(第三ターム)

産学プロジェクトへの参画。産学は選択必修かつ学部生と合同で日中に活動しますが、今年の社会人は有給休暇を使ったりうまく時間を調整したりと異例のほぼ全員が参加(院生の参加希望者が多すぎて教員の間で割り振りどうしようという混乱があったとかなかったとか)。

私は大田区のプロジェクトに参加し、チームメンバーの学部生と一緒にインタビューしたり、ビジョンブックを制作していました。みんな優秀かつ素直なメンバーだったので私はディレクションだったりプロジェクトマネジメントだったり相談に乗ったりという立ち位置で関わっていました。初年度ならではの混乱もたくさんありましたが、面白い学部生と知り合えて一緒にプロジェクトに取り組めたことが一番の収穫かなと思います。

10月にはRCA・Judah Armani先生のサービスデザインワークショップにも参加。

ゼミ合宿として大島へ行ったりもしました。

11月~2023年1月(第四ターム)

11月初頭には研究テーマの中間プレゼンがありました。研究テーマについてはだいぶ決まっており、有識者から意見をもらうなども始めていたためさくっと準備して終了。全体的にはみんな研究テーマに悩んでいるという印象でした。

第四ターム前半の選択必修は後半の必修までの繋ぎ感があったり、2023年のうちになるべく研究準備を進めておきたかったため履修せず。

12月中旬からは修士一年の締めくくりとして必修「造形構想基盤演習Ⅲ」。

最初の一週間はプロダクトデザインの授業。テーマ選択が自由だったので犬用品にしたものの担当講師が犬用品の知識ゼロだったため中間フィードバックがあまり参考にならなかったのは残念でした。最終的には子犬用のおやつポーチのプロトタイプを作成。改善点は多々ありますが今も便利に使えているのでそれなりに満足しています(が、授業としてはテーマを絞った方が有意義なフィードバックをできるのではと感じました)。

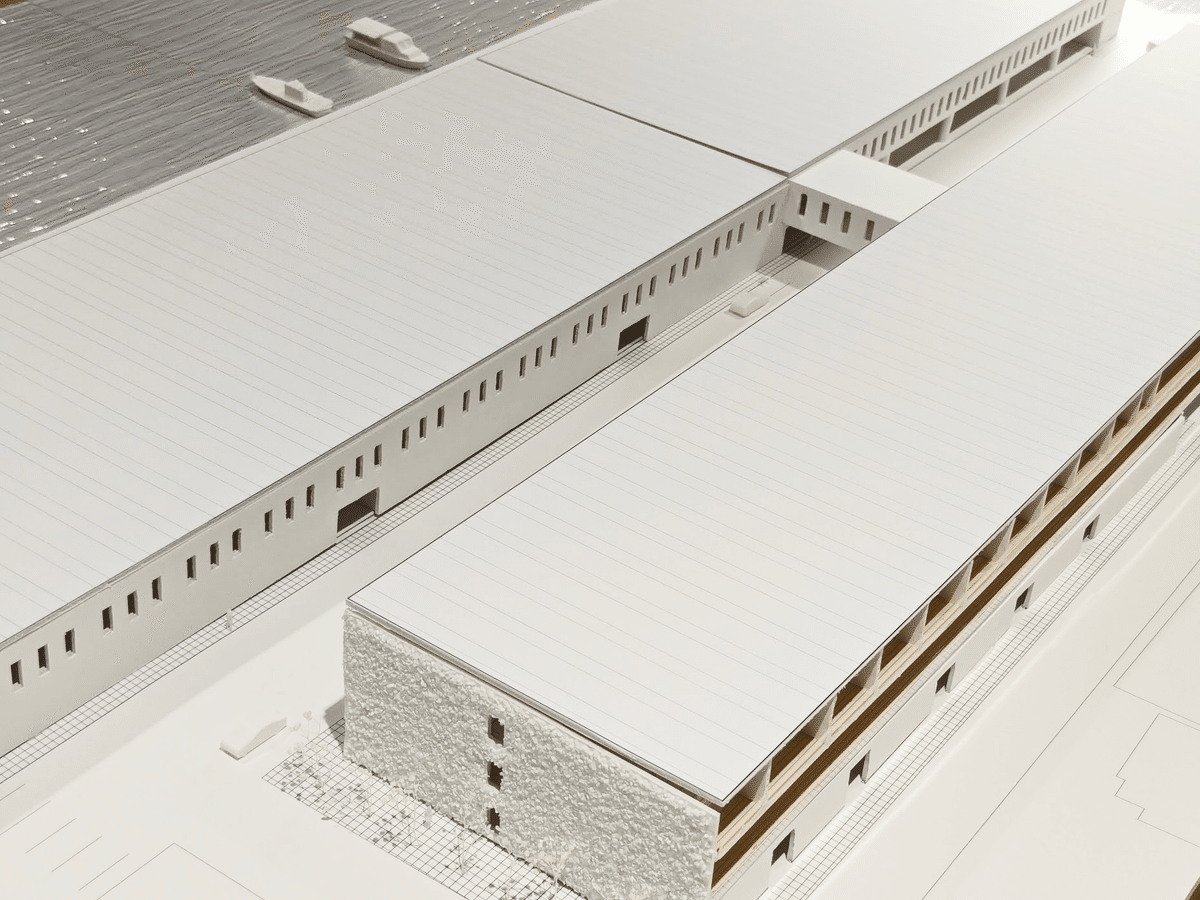

後半は年末年始がなくなると評判の建築の授業。実際の事業計画地に対してチームでコンセプトを決め、図面を書き、1/200スケールの建築模型を制作。1/200なので要素に分解すると小さいですが、制作する土台サイズは180cm × 90cmとかなり広いです。

チームは事前に実施された建築模型制作に関するアンケートに基づいて決定され、各チームに建築家がメンターとして付きます。チームが発表された時「このチームなら最後までみんな諦めずに頑張れる」と安心した覚えがあります(年末年始を挟んで制作する且つ誰か一人が頑張ってどうにかなる量ではないため重要)。

最終プレゼン当日、他のチームが片付けをする中も制作を続け、プレゼン直前にぎりぎり完成。敷地面積を存分に使った2階建および3階建の巨大建築物を作ることにしたことから、分業が困難かつ大きすぎるという大変な建築模型制作でした(打ち上げで他のメンターからもそりゃ終わらんよとつっこまれました)。

一年目の所感

デジタル領域のデザイナーとして抜けていた知識を体系的に整理ができた

物理的なものを作る経験がほぼなかったため身体性について考えるきっかけになった(ライセンスを取れば工房で各種機材も使用可能)

大学院のウェブサイトに学ぶ領域としてテクノロジーやビジネスが記載してあるが、大々的に書くほど学んだかというと微妙

グループでのPBLが多いがフリーライダーが発生しがち

修士研究の活動費は基本的に学生負担なのでそれなりにお金がかかる

旧姓利用が不可なのは… 利用してるシステム都合らしいですが

仕事

年初に転職し、某社日本法人の一人目デザイナーになりました。プロダクト開発の観点では過去一番に混沌としており、今後のための土台作りをしていたら一年が経っていました。とはいえ、ここ10年のキャリアの中で一番余裕のある仕事環境で、問題なく大学院と両立できているのは会社のおかげですね。