都市の清流・住吉川を巡る~六甲南麓の災害文化探訪~ 第2回 谷崎潤一郎ゆかりのJR界隈

川瀬流水です。前回から3回にわたり、六甲南麓を流れる都市河川随一の清流、住吉川を取り上げ、上流部から河口域まで通して巡る旅に出ています。

引き続き、流域に大きな被害を与えた86年前の阪神大水害と、流域を彩る豊かな文化の双方に着目しながら、旅を進めてまいります。

第2回目である今回は、阪急からJR・阪神国道までを中心に、みていくことにしましょう。なお、住吉川周辺図として、下記のとおり、JR以北、JR~河口、の2種類を添付させていただきます。

前回の最後に訪れた甲南大学岡本キャンパスから、南西方向に700メートルほど下ると、旧本山村エリアの野寄(のより)公園に着きます。

1938(昭和13)年7月5日(火曜)午前9時過ぎに発生した土石流は、当初住吉本川を流れ下りましたが、やがて西岸が決壊、土石流の中心は住吉村の富豪住宅地帯を直撃しました。

その後まもなくして、西部決壊地点より上方の東岸が決壊、土石流は分流しながら、本山村に流れ込みました。

土地の低い東方面に向かった流れは、旧制甲南高等学校(現甲南大学岡本キャンパス)の方に向かいましたが、南に向かった流れは、野寄公園を直撃しました。

野寄公園内に、高さ2.7メートルの巨石からなる災害記念碑が残されています。碑正面には、当時の内務大臣兼海軍大臣であった末次信正(すえつぐ・のぶまさ)の手による「有備無患」の文字が刻まれています。1941(昭和16)年に建立されました。

私が、この碑を初めて目にしたのは、もう20年近くも前になります。隣接する右前方の石板が風化し、判読困難となっていましたが、近年、地元の要望を受け、東灘区役所によって訳文の解説版が設置されています。

石碑は、残念ながら、時の経過とともに忘れ去られる宿命にあるようですが、地元の皆さんによるこうした保存・活用の努力は貴重です。

野寄公園から、歩いて山手幹線(都計道路)を横断し、南にしばらく下ると「旧久原房之助邸跡地」に着きます。

久原房之助(くはら・ふさのすけ、1869~1965)は、現在の日立製作所・日産自動車等につながる旧久原財閥の総帥で、長らく衆議院議員も務めた実業家兼政治家です。

旧久原邸は、富豪住宅地帯の中心エリアから東に外れていましたが、敷地は3万坪(99,000㎡)、甲子園2.5個分と、群を抜いて広大でした。

野寄公園を直撃した土石流は、旧久原邸に達しますが、川岸近くにあった邸宅は当時頑丈な塀に囲まれており、大部分の流れは邸宅を迂回して、その北側道路から、より土地の低い本山第二小学校の方面に向かいました。

旧久原邸跡地は、現在高級マンション等が建ち並ぶ一角となり、かつての栄光を偲ばせています。

旧久原邸を後にして、300メートルほど東へ歩くと「本山第二小学校」に着きます。

旧久原邸を迂回した土石流は、旧制甲南高等学校から東南方向に下る流れの一部と合流し、神戸市立本山第二小学校を直撃しました。校舎躯体は倒壊を免れましたが、1階部分が土砂に埋没し、大量の土砂・流木が校内に堆積しました。幸いにも、教職員生徒は全員無事でした。

校内の北門に隣接して「文豪谷崎文学碑」が建立されています。

谷崎潤一郎の名作『細雪』(ささめゆき)のなかで、同校は、旧本山村の被害状況を象徴する施設のひとつとして表現されており、石碑には、その一部が刻まれています。

『細雪』は、大阪の旧家に生まれた四姉妹の、太平洋戦争に至る数年間の日常生活を描いた長編小説で、そのなかに阪神大水害の様子が克明に記されています。

次女幸子と夫貞之助は、分家して、三女雪子・四女妙子とともに、芦屋に住んでいます。大水害当日の朝、妙子が野寄の洋裁学院に出かけた後、貞之助は、住吉川周辺の被害を耳にします。安否確認と救助のため、かつての省線(現在のJR)の線路沿いに、歩いて妙子の後を追います。

野寄に近づくにつれて、線路すれすれまで水が押し寄せてきますが、立ち往生している車両を見つけ、連れになった甲南高等学校生徒達とともに、しばらく車内に留まります。

石碑には、このあたりの様子が刻まれています。

「(前略)彼が腰かけている席から山手の方を望むと、ちゃうど本山第二小学校の建物の水に漬かっているのが真北に見え、一階南側に列んでいる窓が恰も巨大な閘門のやうに夥しい濁流を奔出させているのであったが・・・」(原文ママ)

同校は、阪神淡路大震災でも、児童4名が犠牲になるなど甚大な被害を受けました。大震災直後の1995(平成7)年1月31日、天皇・皇后両陛下が、避難所となっていた同校を訪れておられます。

古来より、日本人は、我々の感情を斟酌することなく、突然やってくる自然災害を「神」と受け止めてきました。制御不能な、恐ろしい存在、その意識は、私のなかにも脈々と生き続けています。

同校を流れ下った土石流は、やがて省線(現JR)に達します。同校西側に、船の丸窓をイメージした当時の塀の一部が残されています。

激しい土石流から校内を守った塀は、今も学校を守り続けています。

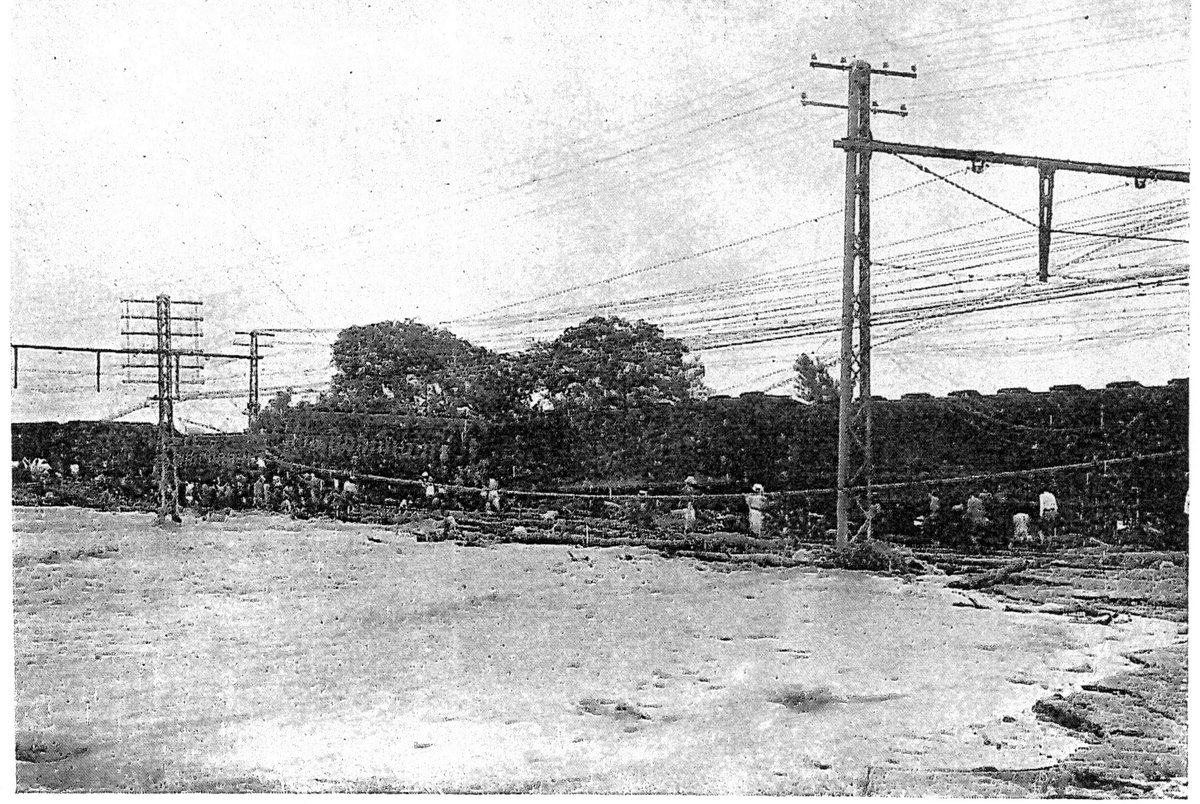

省線(現JR)は、大水害当時から3メートルを超す堤の上を通っていましたが、土石流は、やがて省線を越えて南側に流れ込みました。

省線をはさんで、小学校の南側に位置していたのが「旧制甲南高等女学校」でした。

同校は、現在の神戸市立本山南中学校の地にありました。戦後、約3キロ北東の山麓に移転し、甲南女子大学と甲南女子中学校・高等学校に分かれながら、現在に引き継がれています。

同校は、省線を越えて襲い掛かる土石流に直撃されましたが、校舎躯体は倒壊を免れました。しかしながら、第二小学校と同じく、1階部分が土砂に埋没し、大量の土砂・流木が校内に堆積しました。

教職員生徒一丸となった迅速・的確な対応で、全員無事でしたが、加えて、省線の線路上に立ち往生していた列車の乗客を救助し、校内に避難させています。

『細雪』には、このあたりのことを踏まえて、次のような記述があります。

「「甲南女学校まで行こうや」生徒たちが真っ先に跳び出すと、大部分の人が後に続いた。(中略)甲南女学校の裏門が、つい鼻の先五六間の所にあるが、その間にまた一条の流れがあって、見えていながら、容易に向うへ行き着けなかった。と、門の扉が開いて、熊手のようなものをさし出してくれた人があった。貞之助はそれに掴まって、どうにか門の内に引きずり込んで貰った。」(原文ママ)

本山南中学校からJR沿いに100メートルほど歩くと、旧西国街道に面して「くび地蔵」が祀られています。

かつてこの地には、首から下の病気に霊験あらたか、と言われた「花松地蔵」がありましたが、1917(大正6)年、地域の人々によって現在の祠が建立された際、この地蔵を納め「花松くび地蔵」と名付けられました。

阪神淡路大震災で、祠ともども倒壊しましたが、地域の人々によって再建されました。

この地域の歴史の深さと、かつての賑わいを感じさせてくれます。

くび地蔵から阪神国道(国道2号)沿いに約200メートルほど西に進むと、住吉川に戻ります。

国道に架かる「住吉橋」から、川沿いに少し上がると「河底(かてい)トンネル」(「住吉川トンネル」)に着きます。

住吉川の河底トンネルは、大阪~神戸間の大動脈である省線を整備するにあたり、住吉川の天井川という障害をクリアするために考え出されました。1873(明治6)年という明治の黎明期に、完成しています。

河底トンネルから川沿いに少し上がって、久原橋から住吉川西岸に入ります。

今度は、西岸、旧住被害の様子を見てみましょう。

高級石材として有名な御影石(みかげいし)は、その名が示すように、六甲南麓を原産地としますが、とくに住吉川上流域は、主要産地として知られてきました。

このため、住吉川で発生した土石流の特徴は、土砂・流木に加えて、多くの岩石、とくに数メートルに達する巨岩までを含んでいる点にあり、これらが与える衝撃の大きさは、流下するエリアの被害を倍加させました。

住吉川東岸の旧本山村では、土石流が分流し、広範囲に拡散しながら流れ下ったのに対して、西岸の旧住吉村では、阪急からJR・阪神国道付近を中心に、比較的狭い範囲で南北に直線的に流れ下ったため、大量の岩石・流木の堆積、家屋の倒壊に加えて、多くの人的被害を出しました。

当初、住吉川本川を流れ下っていた土石流は、市街地の上手を走る阪急の鉄橋部分で、岩石・流木・土砂が詰まり、その流れが妨げられました。

このことは、鉄橋上方の河川湾曲部に負担を与え、決壊を促すとともに、本川が詰まったことから、土石流の大部分が、西岸の旧住吉村、富豪住宅地帯に直線的に流れ込む形となりました。

被災した富豪住宅地帯の中心は、財界人のサロンとして、1912(明治45)年に設立された「観音林倶楽部」でした。阪急鉄橋から南西10メートルくらいの近隣に位置していました。

同倶楽部は、会員自らの資産に基づいて運営され、地域に学校・病院などの施設を整備しました。日本初の地域コミュニティとも言われます。その施設は、現在の住吉学園に引き継がれています。

被災時、同倶楽部の建物は土石流の通り道にあたっていたため、その直撃を受けました。建物の1階部分を含め、敷地内は岩石・流木、とくに大量の巨岩が堆積しました。

現在、この地は住吉学園の敷地になっていますが、そのなかに、旧住吉村が1939(昭和14)年に建立した災害記念碑「流石の碑」があります。

高さ3メートルの台座に、約30トンの巨石が据えられています。台座の高さは被災時の到達水位を表わし、巨石は土石流によって運ばれてきたものが使われています。

巨石に刻まれた「禍福無門」の揮毫は、本山村の「有備無患碑」と同様、当時の内務大臣兼海軍大臣であった末次信正の手によるものです。

住吉学園は、旧住吉村が編纂した『昭和十三年大水害誌』(1939)を復刻するとともに、求めに応じて貸出も行っておられます。また、平日昼間は敷地を開放し、碑の見学を可能にするとともに、説明用パンフレットを作成し、様々な機会に活用されておられます。

住吉学園から南に少し下ると「旧住友家住吉本邸跡地」に出ます。現在はマンション群が建ち並び、その面影をとどめていませんが、かつてこの地には、住友家の本邸がありました。

十五代当主、住友吉左衛門(友純、ともいと、1865~1926)は、公家の徳大寺家の生まれで、次兄に西園寺公望がいます。住友家の養嗣子として迎えられました。1925(大正14)年、住友の本邸を大阪から住吉に移しました。友純は、その翌年に亡くなっています。

被災時、観音林倶楽部を襲った土石流は、そのまま南隣の住吉本邸を直撃しました。倶楽部と同様、敷地内は、建物の1階部分を含め大量の岩石・流木・土砂が堆積しました。

住吉本邸から山手幹線を越えて、南に300メートルほど下ると、私立の「甲南小学校・幼稚園」があります。同校は、住吉川流域のなかでも、大水害による最も大きな被害を受けた施設のひとつとなりました。

甲南小学校とその北隣にある幼稚園は、住吉本邸から流れ下った土石流に取り囲まれ、校舎1階を含む敷地内は大量の土砂に埋まりました。

同校にとって不運だったのは、幼い子どもたちを連れた避難行動であったこと、西岸決壊による土石流は拡散せず、短時間で襲いかかってきたことから、避難可能な時間的余裕が非常に限られてしまったことでした。

その結果、4人の児童と、1人の付き添い、帰宅後に被災した3人を加えた計8人が亡くなる、という甚大な被害を受けました。

小学校の校内に、1基の災害記念碑が残されています。1943(昭和18)年、校舎再建の際に建立されました。

同校の創設者である平生釟三郎(ひらお・はちさぶろう)の遺訓で、前回の投稿でご紹介した旧制甲南高等学校の碑と同じ「常ニ備ヘヨ」と刻まれています。

そして、この「常ニ備ヘヨ」の精神を忘れないため、毎年1月7日(阪神淡路大震災)と7月5日(阪神大水害)、始業前の朝会で、犠牲者への黙とうと、先生方による防災・減災のための10分程度のプレゼンテーションが行われています。

甲南小学校の北東の塀の外側には、住吉川に面して「細雪」と刻まれた記念碑があります。

谷崎潤一郎は、次回の投稿でご紹介するように、1936(昭和11)年11月から1943(昭和18)年11月まで、住吉川西岸、阪神沿線に近いエリアに住んでいました。

そして、彼のお嬢さんは、当時甲南小学校に通っており、大水害にも遭遇しました。『細雪』の大水害の記述は、彼女が同校で書いた作文を参考にした、とも言われています。

記念碑は、1986(昭和61)年、学園創立75周年と谷崎生誕100年を記念して建立されました。

文字は谷崎、雪模様のデザインは神戸出身の洋画家、小磯良平の手によるものです。小磯もまた、甲南小学校に通った子どもがいました。

今回の旅の終わりに、JR住吉駅界隈で美味しいものを食べて帰ることにします。

駅から真北に少し歩いて、路地を曲がったところに、オムライスが評判の「eggstand」があります。

2人掛けのテーブル席が2つ、カウンター席が5つと、こじんまりしていますが、洋風のおしゃれな内装のお店です。私は、ランチタイム(11:30~14:00)にお邪魔しました。ディナーは17:00~、日曜定休

日替わりメニューが美味しいと聞いていたので、日替わりオムライスセット(1,200円)を注文しました。サラダ・スープが付いています。

当日のオムライスは巻きタイプで、白いソースとともにいただきました。バター風味の濃厚な味で、とっても美味しかったです。サラダは酸味の効いたドレッシングがかかっており、スープは具の玉ねぎたっぷりで、オムライスとベストマッチでした。

今回は、住吉川流域のうち、阪急からJR界隈までを中心にみてきました。改めて、このエリアの谷崎潤一郎とのゆかりの深さを感じることができました。

このシリーズの最後となる次回は、JR・阪神国道から河口までの下流域をみていきます。

旧谷崎邸や日本酒の故郷、御影郷・魚崎郷なども巡りますので、是非ご覧ください。