ふるさとへの絵手紙 盂蘭盆会

盂蘭盆会(一)迎え

精霊祭(ショウリョウマツリ)あるいは

魂迎(タマムカエ)と云うらしい。

お盆の十三日の夕方だったと思うが、庭の角にて

松のじんにて焚火をし、線香をあげた。

仏さんが此の火をたよりに来るんだよ、

とおい所からねえ、とお母さんが言った。

先祖と言うものの有難たさと、其の供養を

此の時分からおそわった。

仏壇の掃除をして、仏を迎えるにあたってのかざりつけをする。

華束の上に何が並ぶか、其れがたのしみだった。

お菓子かな、果物だったら何だろう

横目で鼻をきかし乍ら見ていた。

先ずホーズキ、これは華さし。

そして桐の葉を前に並べた。

キュウリ、ナス、カボチャ、マッカウリ、芋のこ、

お菓子は出て来ない・・・おっ砂糖が出て来た。

お盆が終わったら、嘗めるのにまかろう。

つづく

H17.8.26 善琢

盂蘭盆会(二)棚経

仏壇のかざりつけを終えて暫くしていると、

桐の引摺の音とともに、お坊さんと小僧さんがやって来る。

お坊さんは其の侭座敷に、

お小僧さんはお供養と言うのか、ほどこしを貰ってちゃっかりしている。

頭陀袋がふくらんでいた。

やがて読経が終り、一寸一服。

今日は特別暑いですねえ

本当に暑いですね、ご苦労さんでした

と、お茶と茶菓子を出したが、もう彼方此方で沢山戴いているので、と言いながら

では、そんならと言って立たれた。

食べられなかったお菓子は其の侭紙につつんで

お小僧さんに渡された。

僕はあとでくだけたお菓子をもらった。

因に、お小僧さんはお寺の近所の家のぼんぼんである時もあった。

つづく

H17.8.27 善琢

盂蘭盆会(三)踊り

お盆には素麺であった。

バケツにソーメンが冷やしてある、昼はソーメンだ。

嬉しかった。其れにマッカウリであった。

西瓜などは高根の花であった。

昼過ぎになると分教場が騒がしくなる。

村の青年団の方が踊りの準備をする声らしい。

気になって夕飯どころで無い。

箸をはなすと、とんでいった。

運動場のまんなかに燈籠が立ててあり

提灯が下げてあった。

愈々踊りである。

一人、二人と踊り始めた。

“そろた そろたよ 踊り娘が揃うた

どこに姉やら 妹やら ヨォホェヨオホェ ヨイヤサーノセー”

つづく

H17.8.28 善琢

櫓はなかったようです

現在2024年なので15年経った計算になります。

灯籠の木枠は、モノクロ写真の頃と同じものだと思います。

分教場での盆踊り、これより前は上方の辻堂と下の辻堂で、それぞれ別の日に行われていたそうです。上方は14日、下は15日で、14日は中・下から上方へ出向き、翌日は上方の衆が下の辻堂へ踊りに行ったのだ と、忠のおじいさんからお聞きしました。

上方の辻堂はもうありませんが、下の辻堂はその後作業小屋に改装され、今もその姿で残っています。(2024時点では現存せず)

どちらもさほど広い場所ではないので、二、三十人も集ればかなり暑苦しかったのではないでしょうか。(管理人)

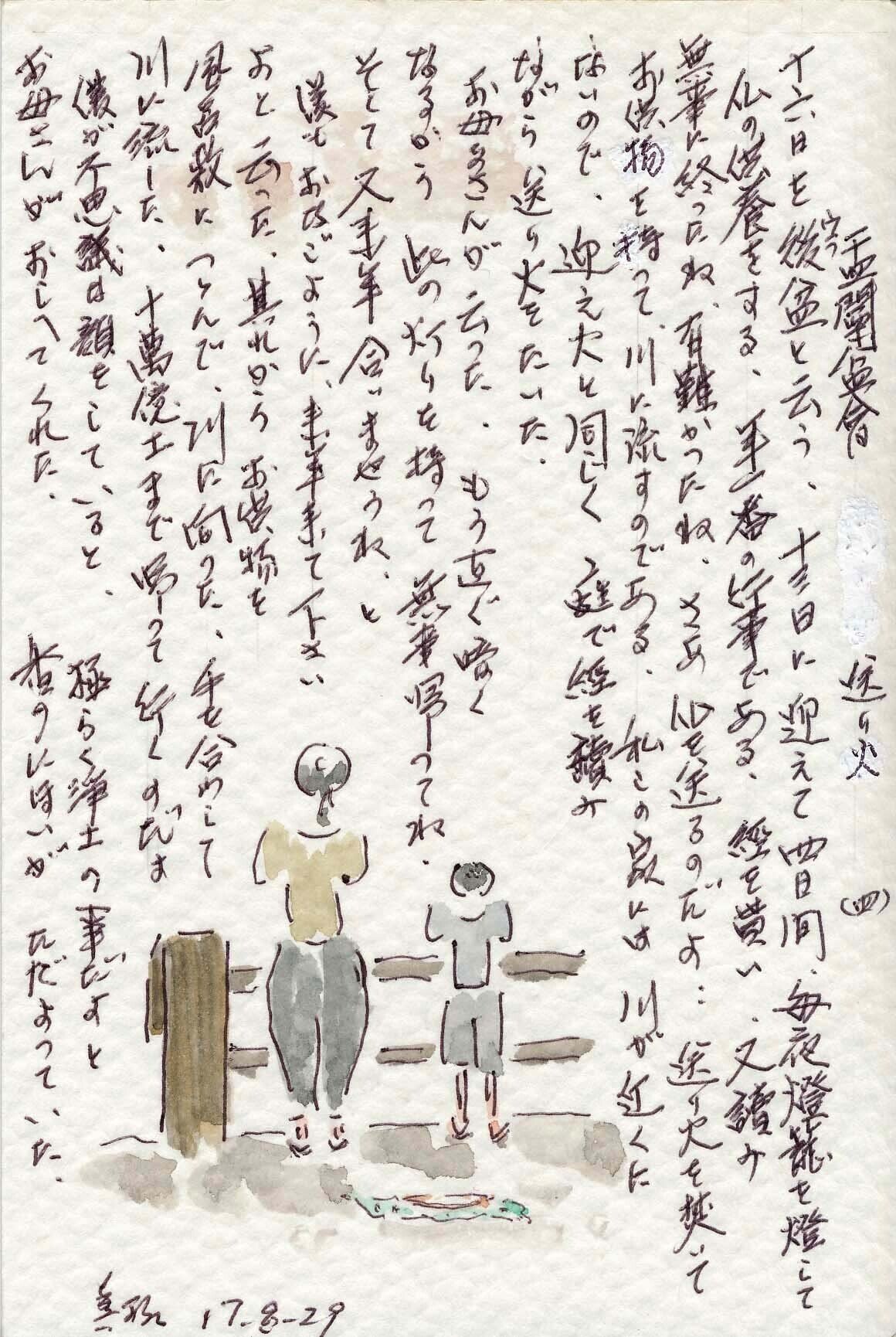

盂蘭盆会(四)送り火

十六日を後盆(ウラボン)と云う。

十三日に迎えて四日間、毎夜燈籠を灯して仏の供養をする。

年一番の行事である。経を貰い、又読み、

無事に終ったね、有難かったね

さあ、仏を送るのだよ・・・

送り火を焚いて、お供物を持って川に流すのである。

私しの家では川が近くにないので

迎え火と同じく、庭で経を読みながら送り火を焚いた。

お母さんが云った。

もう直ぐ暗くなるから、此の灯りを持って無事帰ってね

そして又来年合いませうね、と

僕もおなじように、来年来て下さいよと云った。

其れからお供物を風呂敷につつんで川に向かった。

手を合わして川に流した。

十萬億土まで帰って行くのだよ

僕が不思議な顔をしていると、

極楽浄土の事だよ、とお母さんがおしへてくれた。

香のにほいがただよっていた。

川上では精霊を送るのは15日の夕方で、写真のような光景が川のあちこちで見られます。昔は16日に松明あげを若者が行っていましたが、今では完全に廃れてしまいました。(管理人)

盂蘭盆会(五)松明あげ

火祭りを“タイマツあげ”と云ったと思う。

昭和の十四、五年だったと思うが

お盆の総仕上げと言うか、フィナーレの祭りであった。

平右門(ヘイモンと云った)の前の河原(右岸)、

本通りから下りた所に格好の広場があった。

日頃は平右門のおやじさんが働く場所であった。

竹籠(蛇カゴ)ともう一つ、海苔の付着する竹を丸めていた。

其処を使って、松明をあげた。

麻殻をオンガラと言った。

其れを小束にして大を付け、

さながら戦場の如く若者が乱舞した。

勝抜きであるので、弱い者は早く逃げるのである。

是の絵が中村の忠兵衛の忠衛さんの孤軍奮闘の場面である。

攻めているのは下じょうの若者であった。

僕たちは土手から手に汗を握って見守っていた。

誰かが「負けるな、タァさん」とさけんだ。

実話である。

H17.8.30 善琢

投稿日時 2009年8月16日 (日) 16:01

松明あげ(マツアゲ)は盆踊りが済んだ翌日の16日と旧盆の24日に行われていました。

盆踊りと同じく、上方と中・下別の場所で行われていたようです。