推し活展に行って「推し」のこれからを考えた話

☆早稲田演劇博物館での「推し活」展

写真を見ると空の青さで季節が伝わるかと思うのですが、夏に早稲田大学の中にある早稲田演劇博物館で行われた「推し活」展(正式名称は、早稲田演劇博物館 推し活!展―エンパクコレクションからみる推し文化)を見に行きました。

ここはその名前の通り、演劇に関わる台本、衣装などを収蔵している博物館です。

今回は、舞台の上のスターとそれを見守るファンの関係は、演劇の世界にはるか昔からあるものなので、「推し活」もこの博物館の領域になり、昔と現在を俯瞰しようという展示企画と理解して赴きました。

歌舞伎や宝塚などの収蔵品(衣装やファンレターなど)を構成した展示内容も盛りだくさんでした。

しかし、撮影禁止なので写真はありません。

情報として伝えられるのは、劇空間、舞台というものが存在するなかで、必然的に演者とファンという関係も生まれ、はるか昔から存在し続けてきたということです。

「推し」という言葉は最近の言葉ですが、それについては撮影OKの展示コーナーで解説がありました。

写真撮影OKの解説文から抜粋すると、

近年ではインターネットの普及、またはテクノロジーの進化に伴い、応援の方法もそれ以前とはかなり変わってきました。

「推し」、「推し活」という概念の背景にはスマホに代表されるような情報やお金の流れ方の変化が確実に影響しています。

劇場という空間に足を運ぶ必要がなく、手許の画面で配信を購入し、グッズを購入し、推しにメッセージを送ることができる、そこからさらに顔を名前も姿も知らないけど、ファン同士という繋がりでコミュニティが生まれる。

動画を見たり、グッズのオンライン通販といったひとつひとつのことは以前からできましたが、一連の流れ-ワンストップで-出来るようになるにはスマホという存在が不可欠です。

そして、「推し活」が加速的に一般化するなかで、演者とファンの関係もいままで通りでは行かなくなります。

物理的空間が限定されているファン活動は内輪で完結するので「外」がありません。

しかし、スマホを介した現代の「推し活」は、必然的にネットに繋がり「外」という世間からも推しの活動、ファン活動が垣間見られるようになります。

すると、「外」から見た時に「推し活」に変な所があれば指摘されるようになります。

また、演者のひとりひとりも個人として情報発信できるようになっているので、人権侵害や不当な扱いが行われた時にマネジメント(事務所や企業)が隠蔽や圧力をかけるようなことを行うと、ファン活動や「推し活」の正当性が疑われます。

それは時に、何十年もの積み重ねを過去のものにしてしまいます。

それは、今年2023年のショービジネス界で起きている3つの大看板での出来事、事件を見ていると実感できると思います。

でも、「推し活」楽しいですよね。

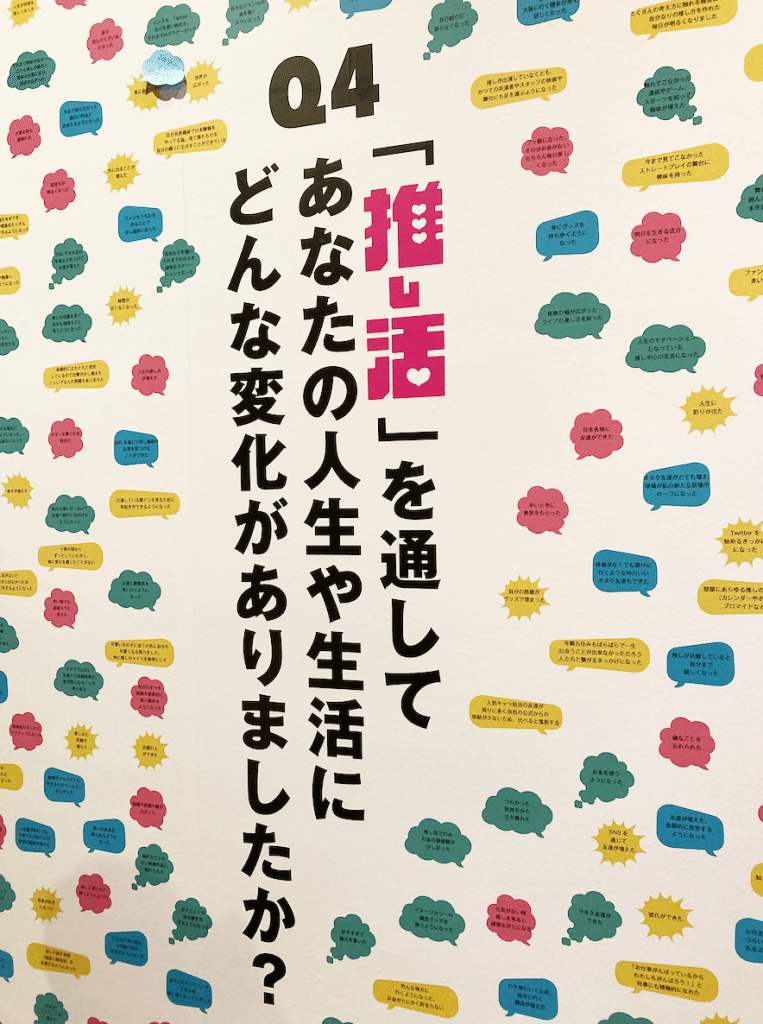

今回の企画展では下図のようなアンケートが行われ、その結果が掲示されていました。

その場でどんどん回答を付箋で貼る形式もあり、その声も演劇博物館の記録になるという仕掛け(!)

来場者の多くの回答はポジティブなものです。

拡大するとこんな感じ。

何事にも積極的になれた

彼氏ができた

ヲタク友達ができた

なんて、良いことだらけです。

でも、お金をつかうようになった、金銭的に苦労するようになった という回答もあります。

あと、ロケ地にいくため地方に行く機会が増えた、という回答もあります。

これはMAPPYさんの記事「今や常識!? 『遠征』のスゝメ」に通じますね。

☆進化すべきマネジメントとリテラシー

レコード大賞とか紅白歌合戦に出演できる有難さや格式といったものが20世紀の時ほどではないように、情報の流れ方が変わったことで、ひとりの人が人生を諦めるほど搾取されたり、圧力のもとにおかれることに対して、NG、駄目といった評価が下されるようになりました。

これ、ちょっと前までは〈仕方がない〉〈世界が違う〉からと見えないことにされていたのです。

一連の出来事は、ショービジネスの世界の話だけではないと思います。

買うこと、売ることに関わるすべてのビジネスやブランドにとって、情報の流れ方が変わっていることをマネジメントにどう反映させるか、反映できるか考えることが必要な社会環境になっています。

同時に、ファンも「推し」のカタチの進化形を考える時期なのかもしれません。

スマホという道具が手許にあるわけですし。

編集猫 KAURU memo

今年2023年の高校野球の優勝校は丸坊主ではなく、

練習の苦しさを前面に出すわけでもなく、淡々と考え、考えたことを実行できる野球部でした。

2024年からはいままでの常識を「疑い、考える」取り組みがもっと注目されそうですニャ。

書いた人