【創作童話】おらんだ

ぼくは、かずま。小学四年生。春にはムラサキツメクサが咲きほこる河原づつみの途中に、一人暮らしのばあちゃんの家がある。

今日は、母ちゃんにたのまれて、ばあちゃんの様子を見るために寄ってから家に帰った。

「おかえりなさい、かずま。おばあちゃん、どんな様子だった?」

「おらんだ、だって・・・」

「は? オランダ?」

かあちゃんは、首をかしげた。

「ばあちゃん、風邪で食欲ないみたい。母ちゃんの伝言、伝えたよ。なんでもいいから、食べたいもの、おしえてほしいって」

「ありがとう。でも、オランダって、なにかしら? 聞いたことがないわ」

「それがさ、商品名は確実じゃないんだ。

ばあちゃんの子どものころのお菓子だから、はっきりおぼえてないみたい。

でも、国の名前にはまちがいないって」

「そう? パパが帰ったら聞いてみましょう」

父ちゃんに聞いてみたけど、オランダというお菓子は、父ちゃんも知らないということだった。

「ニューヨーク・チーズケーキかしら? それとも、ベルギー・ワッフルとか?

母ちゃんが言った。

ばあちゃんのことはもちろん気がかりだ。

でもそれ以上に、ばあちゃんが子供のころに食べたという、謎のお菓子を推理することに、ちょっぴりワクワクするボクらだった。

父ちゃんが、うで組みをして言った。

「昭和初期。商品名は国の名前。かずま、おばあちゃん、他に何か言ってなかったか?」

ボクは、思い出しながら答えた。

「子供のころ、みんなあこがれたって」

「駄菓子とか、おまんじゅうでないことは、たしかだわね。高級な洋菓子かしら?」

母ちゃんが言った。

ばあちゃんは、なんとかゲッチューとか言っていたから、ボクはそのとおりに伝えたんだけど、母ちゃんから

「和洋せっちゅうじゃない? かずま」

と、笑われた。

でも父ちゃんが、さらにとんちんかんなことを言い出した。

「タイやきだ! カスタード・クリームの!」

「タイの意味がちがうわよパパ・・それともうなぎパイかしら?」

答えがだんだん遠のいてゆく。この二人からは、答えをみちびき出せないとさとった。

ボクは、ばあちゃんに電話で聞いてみた。

「もしもしばあちゃん、具合どう?」

「ああ、かずまかい? だいぶいいよ。ありがとう」

「ところでさ、ばあちゃんの食べたいお菓子のとくちょう、おしえてくれない?」

「いいんだよ。そんなこと・・・」

「えんりょは無用だよ。ボクも興味あるしさ」

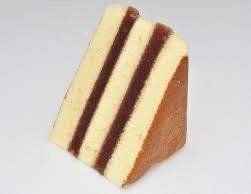

ばあちゃんによると、カステラにようかんがはさんであるという、夢のようなお菓子だ。

もしかしたら、同じクラスのまことに聞けばわかるかもしれない。まことのおじいちゃんは、若いころ、菓子職人をしていたと聞いたことがある。

翌日、ボクはさっそく、まことにたのんで、一人ぐらしのおじいちゃんの家につれていってもらった。

あごヒゲのにあう、ダンディなおじいちゃんだった。

「それはたぶん、シベリアだよ」

まことのおじいちゃんがおしえてくれた。

「どこに行けば買えますか?」

「この辺ではもう、売っていないよ。なんなら、ワシが作ってあげよう」

「えっ? いいんですか?」

「なあに。困った時は、おたがいよ!」

それからボクと、まこともてつだってくれて、シベリアを作ることになった。

鍋に水、かんてん、さとうをくわえて火にかけ、こしあんをとかす。これをおじいちゃんの焼いたカステラの上に流し、さらにカステラでサンドして、冷蔵庫で冷やす。

出来上がったシベリアの断面は、雪原に線路が走っているようだ。そう。まるで、シベリア鉄道のように。

ボクのばあちゃんと、まことのおじいちゃんは、玄関先で昭和の話に花を咲かせていた。

「まあ、立ち話もなんですので。

ささ、どうぞお上がりくださいな。まことくんも、さあ。かずま、座布団を出しておくれ」

「おじゃましま~す!」

まことが元気よくあいさつすると、おじいさんもあとにつづいた。

「今、おいしいコーヒーをいれますからね」

「それにしてもばあちゃん、オランダはないよなあ・・・」

ボクが言うと、ばあちゃんは言った。

「かずま、恥かかすんじゃないよ!」

ぼくは、シベリアの甘さをたよりに、はじめてのブラック・コーヒーにちょうせんした。

コーヒーはほろ苦く、ボクはちょっぴり、おとなになったような気がした。

おわり