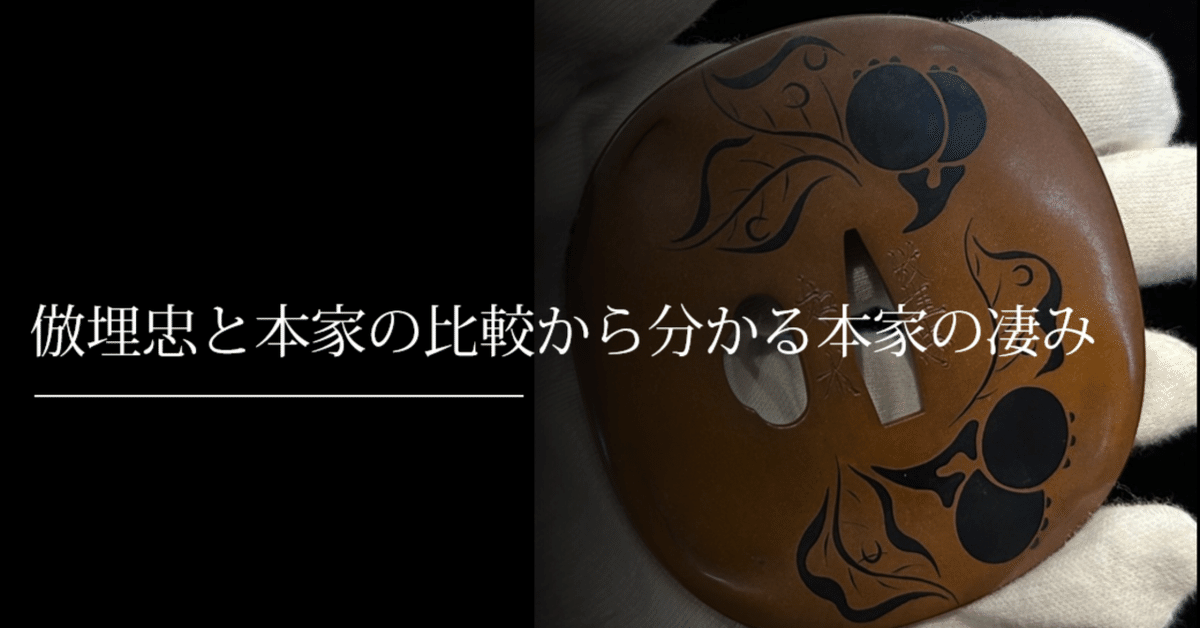

倣埋忠と本家の比較から分かる本家の凄み

先日倣埋忠の九年母図鐔(埋忠鐔の写し物)をネットで購入しました。

買う決め手となったのは九年母の葉の葉線の細かい線を均一な太さではなく、徐々に細くしていくという技法がお店に掲載された写真を見るに上手く感じられたこと、象嵌が表面から少しだけこんもり盛り上がっている感じの表現を上手く写していそうに感じられたこと、埋忠の耳部のなだらかな茶器のような手触りや表現など、本家を良く見て真似ていそうに感じた事などが主な購入の決め手となりました。

因みに実物は手元に届いてからの確認となりましたが、細かい部分ではやはり本家にかなり劣るものの、現代もしくは近代らしいアートとしての側面をこの鐔から感じられて好きです。

どこかレザー調の色味も温かみがあり良いです。

(尚、「現代もしくは近代らしい」と書いていますが、時代はいつの物か明確にわかっているわけではありません。ただ赤銅象嵌の残り方や銘の鏨跡から新しそうに感じる、というだけです)

尚「如水」という人物については分かりません。

江戸時代の村上如竹の系統に如水という人物がいるものの、銘振りがかなり違う事から別人と思われます。

今回はルーペで倣埋忠鐔を見た様子を紹介しながら、どういう所で本家との差を感じたのか、個人的な所感を書いていきます。

主に象嵌部分と耳の造り込み、実用面を考慮した造りになっているかの差が大きく感じられましたが、この倣埋忠作を通して改めて埋忠明寿という人物の凄さを再確認した次第です。

確かコンプトン氏だった気がしますが、「なぜ名刀ばかりを集めるんだ?名刀でない刀も集める事で初めて名刀の価値が分かる」というようなニュアンスの事を言っていた気もします。

今回は倣と本家の違いを写真で紹介しながら書こうと思います。

あくまで私の個人的な意見になります。

専門家ではありませんので鵜呑みにはしないよう参考程度に見て頂ければ幸いです。

①本家との比較

ここから先は

刀箱師の日本刀note(初月無料!過去記事も読み放題)

日本刀の奥深さや面白さ、購入するに当たって持っておいた方が良い知識などについて日々発信しています。 今まで820日以上毎日刀についての記事…

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?