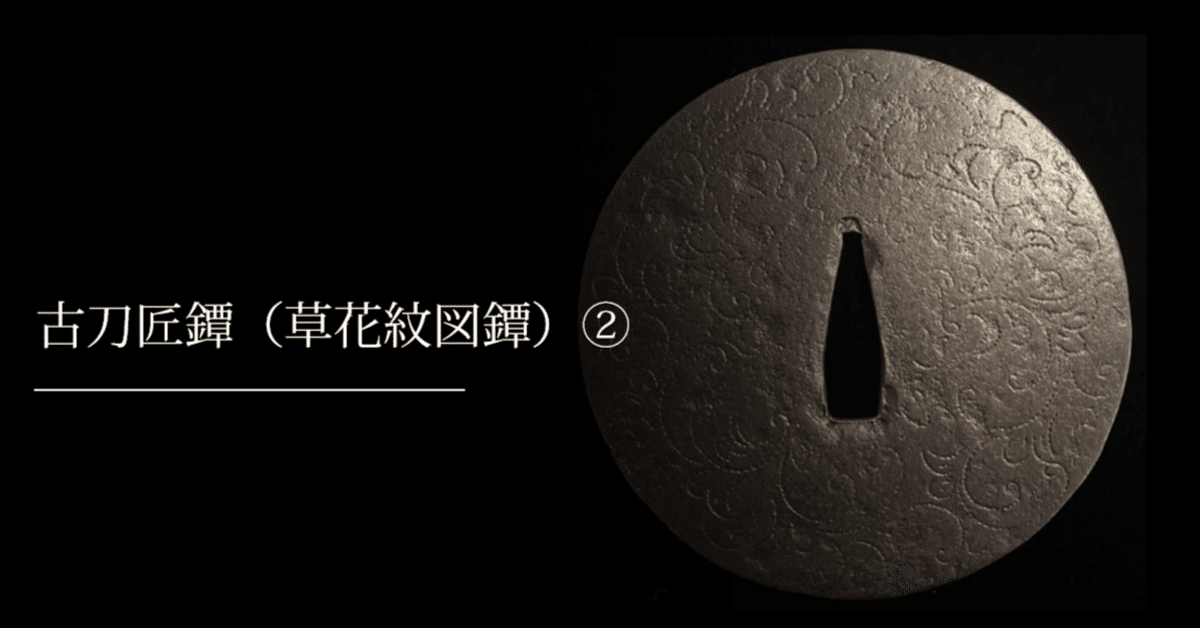

古刀匠鐔(草花紋図鐔)②

所蔵の古刀匠鐔(草花紋図)についての観察日記その②。

この鐔を手に入れたのは昨年2022年のGW頃のこと。

なので10ヵ月になります。

入手時の時のブログは当時月額会員記事にしていましたが、日にちが経ちましたので無料公開しました↓

この時は紹介程度で考察はしておりません。

あれから日にちが経ち、観察する中で気づいた事もあるので考察交えてまとめようと思います。

尚内容は個人的な見解であり、これから様々な物を見て行く中で見解が変わる可能性はある点は御理解いただければ幸いです。

・実は両面がお椀型になっている

古刀匠鐔などを平らな台の上に載せると片面はピッタリ接地するのに対して、反対面はカタカタと動く事が多い気がする。

これは製作時に平たい台の上に載せて叩いて外形を形成したものと思われると聞いた事があり、厚みも2~3㎜ととても薄いのが特徴でよく叩いて鉄を伸ばしていたことが伺える。

また、いずれか片方のある面を押すとカタカタ動く一方で、別の部分を押しても動かないといったように、綺麗なおわん型をしていないケースが大半である。

対してこの鐔はどうだろうか。

両面とも綺麗におわん型に成形されている。

加えて鏨を1点1点丁寧に打つ事で草花の紋様を描いている。

このようなに簡素な透かしを入れる程度の刀匠作というよりは、手の凝った技量の高い甲冑師による作、つまり古甲冑師鐔に見るべきに個人的には感じるが如何であろうか。

古甲冑師鐔の特徴として耳に縁のような段差が出来るという特徴があり、それが本鐔には見られない為に古刀匠という極めになっていると個人的には解釈している。

尚、覆輪が付いてた可能性についても考えた事があったが、これについては毛彫が耳際まで彫られている事から可能性は低いと現在は考えている。

因みに覆輪というのは平田彦三などのイメージが強いが、実は古金工鐔でもまま見られ、鎌倉期からされていたようである。

・この鐔の製作時代についての考察

ここから先は

刀箱師の日本刀note(初月無料!過去記事も読み放題)

日本刀の奥深さや面白さ、購入するに当たって持っておいた方が良い知識などについて日々発信しています。 今まで820日以上毎日刀についての記事…

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?