「玉置美術刀剣研磨処」を訪問

ご厚意により日本刀の研師である玉置さんの作業場(京都左京区)を訪問させて頂きました。

私にとって研師さんの作業場に入らせて頂いたのは人生初で今でも興奮冷めやまりません。

今回はそんな研師さんの作業場の雰囲気をお伝えできればと思います。

①玉置城二さんについて

(画像は以下リンクより転載)

現在は京都左京区で仕事をしておられますが、もともとは奈良出身との事。

個人の刀の研磨だけでなく、美術館などの刀も研磨されているようです。

今回初めて直接お話しましたが、とても物腰柔らかく、誰でも親しみの持てる方という印象を受けました。

その中にあって仕事(研ぎや押形)が本当に好きなんだなと会話の節々から伝わってきます。

好きだからこそ掛ける情熱が凄いのかもしれません。

また、例えば何か失敗をした時に誰かのせいにしたがる人は多いと思いますが、「自分にも何かしらの非があったはずだ」と冷静に一歩引いて考えておられる人間性の素晴らしい方でした。

そんな事も関係してか、現在研ぎを依頼する場合は2年~2年半待ちという超人気な研師さん。(2020年8月時点)

作業場にもそれを裏付けるかのように沢山の刀がありました。

(画像転載元:https://kyoto-katana.com/fee/)

②仕事場の様子

・これが研ぎに使う研磨台

写真で見る事はありましたが、実物を見るのは初めてでした。

1畳ほどのコンパクトなスペースです。

(現在右肩骨折のため暫く研ぎは休止しているとの事で、残念ながら作業風景は見れませんでしたが、雰囲気は掴む事が出来ました。お大事にされてください)

・沢山の石、石、石

もうこれには圧倒されました。

15種類程度の石が一つづつ並ベられている様子を想像していたのですが、砥石の数が桁違いでした。

以下のように角ばって綺麗に整えられている物は人造砥石(人工の砥粒を使用したもの)だそうです。

そして、以下のように整えられていない物が天然砥石だそう。

人造砥石と天然砥石の使い分けについては聞きそびれてしまったのですが、以下のサイトを見る限り、

人造砥石は比較的早く砥げるものの研磨力があり過ぎて返り(刃返り、バリ)が出来やすく刃先が鋭利に仕上げにくい、

天然砥石は研磨力が控えめで時間を要する反面、返りが出にくく刃先が鋭利に仕上げやすい、

という特徴があるようです。(刀に対しても同じことが言えるのかは不明)

そしてこれが鳴滝と呼ばれる枯渇寸前の超希少な砥石。

日本刀では最後の仕上げ(地艶)に使われます。

(画像転載元:https://dailyportalz.jp/kiji/180713203399)

鳴滝は採れる全ての山が閉山してしまったらしく、後は今ある物を食いつぶしていくしかない状況らしいです。

(1人だけ採掘されている方がいるとも)

「鳴滝が無くなったら日本刀はどうなるんですか?」と聞くと、

「終わります」と一言。

その位枯渇するとまずい砥石です。。

代替え品が見つかると良いのですが…見つからない場合、日本刀はもう今の様な美しい輝きを放てないかもしれません。

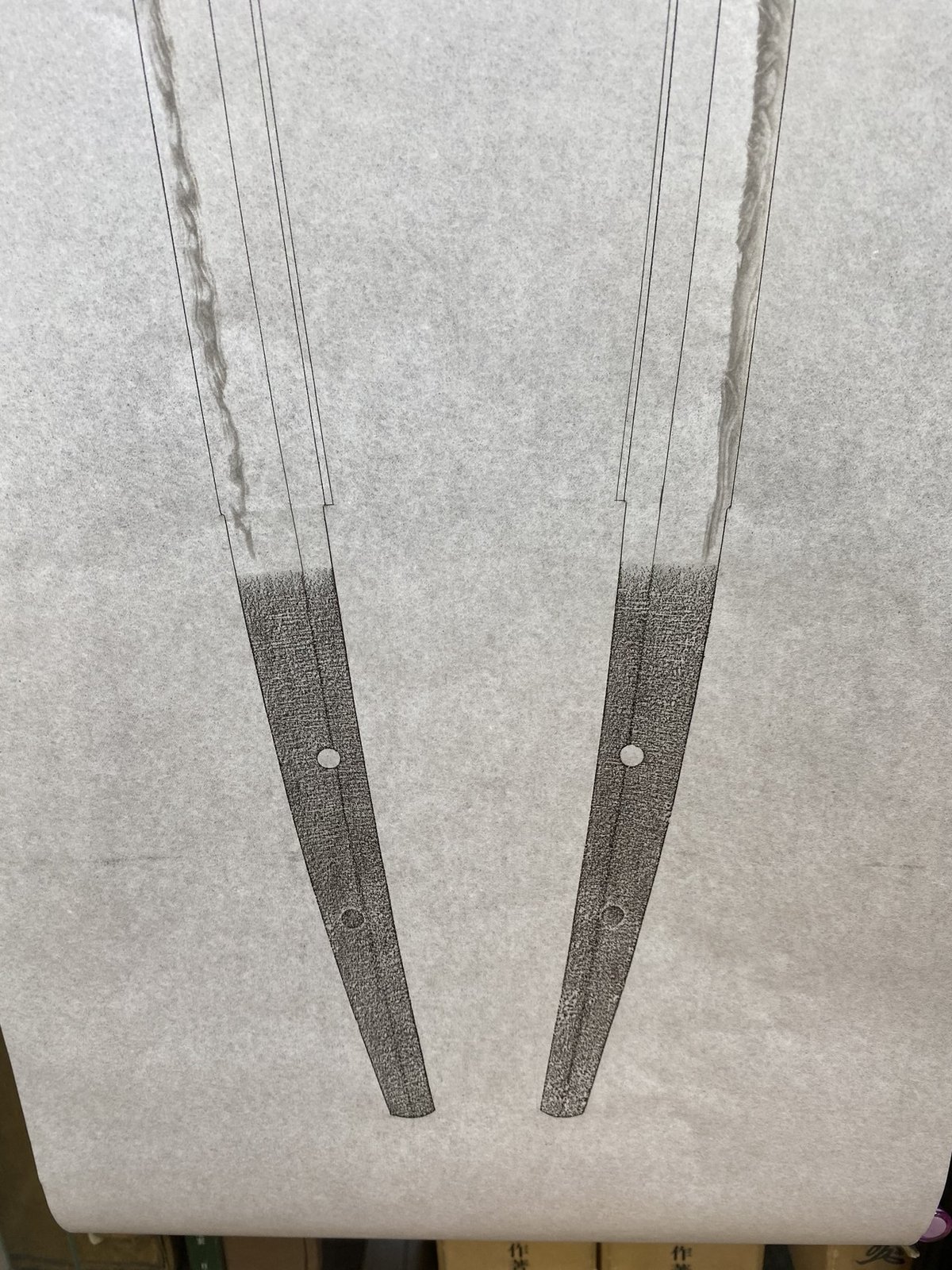

・沢山の押形

作業場に入って目に飛び込んでくるのが、刀の押形の数々!

(押形とは刀の姿や刃文を紙に写し取ったものです。押形を見れば刀をライトに当てて鑑賞した時の見え方を確認する事ができます。)

押形はこのような環境で描かれているそうです。

以下は行宗(父は山浦真雄、叔父は源清磨)の押形。

以下が則重の刀だそうです。

他にもなんと山鳥毛の押形も見せて頂けました。

こちらは写真掲載不可との事なので、別の参考リンクを貼らせて頂きます。

山鳥毛の返礼品に玉置さん作成の押形の複製品がありましたね!

山鳥毛週間なTLなので、これを機に山鳥毛の手ぬぐいのご紹介!

— 上山(うえやま) (@inchhr) October 14, 2019

瀬戸内市へのふるさと納税で、寄附金額 6,500円(1,950pt)で返礼品として頂けます。【No.73】山鳥毛刀絵図等身大手ぬぐい 玉置城二押型複製、として紹介されてます。

(ふるさと納税はここからどうぞ。https://t.co/CkzrBNI3eX) pic.twitter.com/1JduM7mmWi

以前記事で山鳥毛の実物を見た事が無いけどいつか見に行きたいNo1の刀、という話を書いたのですが、まさかこんな形で山鳥毛を見れる事になるとは思いませんでした。

上記記事内を見て頂くと分かりますが、非常に多くの方が山鳥毛の刀身写真をアップ下さっています。

が、「映りがどんな感じではいっているのか」という事がずっと不明なままでした。

玉置さんの描かれた押形を拝見させて頂くと、もうそのあたりが鮮明に描かれており、伝わってくる覇気がもの凄かったです。

(実際の刀を見ると映りがそこまで鮮明に見えるわけではないらしいですが、押形には分かりやすいように少し濃い目に描いているそうです)

いやぁ、押形でここまで圧倒されたのは初めてです。

本当に目の前に山鳥毛があるように思える押形でした。

(実物を見なくてもその場にあるように感じる、これが押形の良さですね)

③終わりに

今回京都へ行ったのは、倶利伽羅さんに納める刀展示ケースの組立確認が目的だったのですが、ご厚意で作業場を拝見させて下さり本当に嬉しいです。

玉置さんは大和伝の刀が好きらしく、一振り錆び身で購入してからご自身で研がれた上で刀に合う天正拵を製作されたとの事!

私もいつか短刀の拵えを作りたいと考えていたので、そのあたりのお話も色々聞いてしまいました^^

刀装具も一旦入ると大変そうな沼ですが、浸かるなら早めに浸かった方が良いのかもしれません。

あっという間の2時間でしたが、その他にも色々刀関係のお話を聞く事が出来、とても楽しい時間でした。

玉置さん、お忙しい中本当にありがとうございました!

玉置さんはブログもやられており、記事内で紹介した押形なども掲載されています。詳細な説明も載っていますので、是非ご覧下さい。

また、以下の日本刀の美チャンネルでも紹介されていましたので、是非!

今回も読んで下さりありがとうございました!

面白かった方はハートマークを押してもらえると嬉しいです^^

記事更新の励みになります。

それでは皆様良き御刀ライフを~!