松藤文兵庫鎖太刀拵(鎌倉時代)

鎌倉時代の刀装というとほぼ実在していないのが現状であるが、東京国立博物館には「松藤文兵庫鎖太刀拵(重要文化財)」が所蔵されている。

そちらが先日展示されているのを見てきたので造り込みであったり、見た所感をまとめてみる。

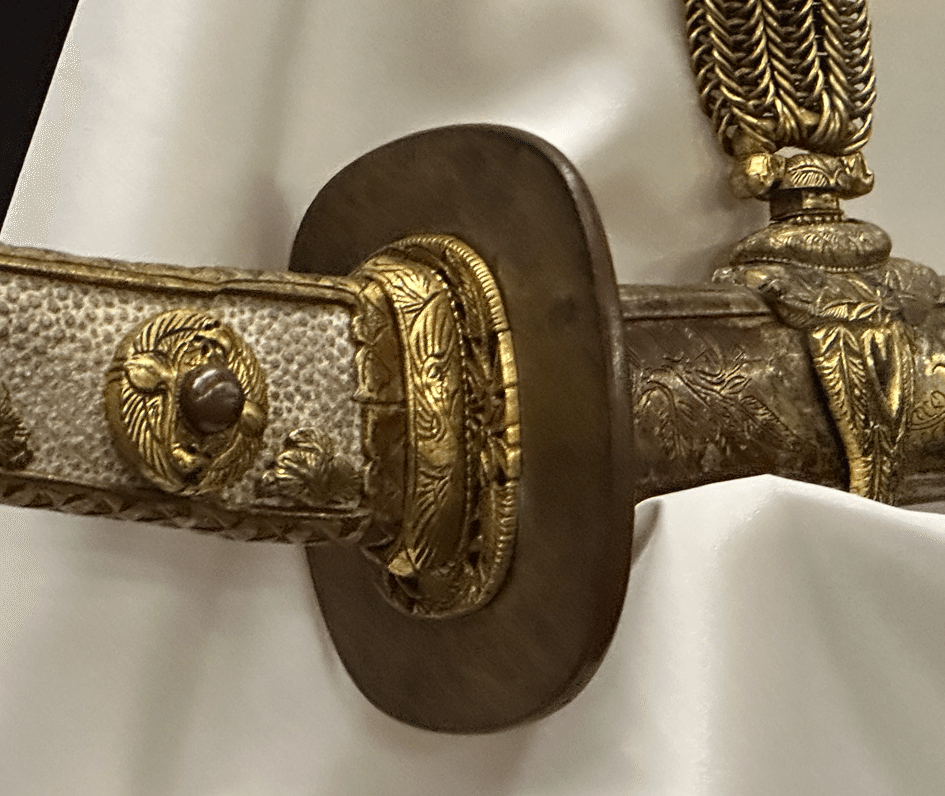

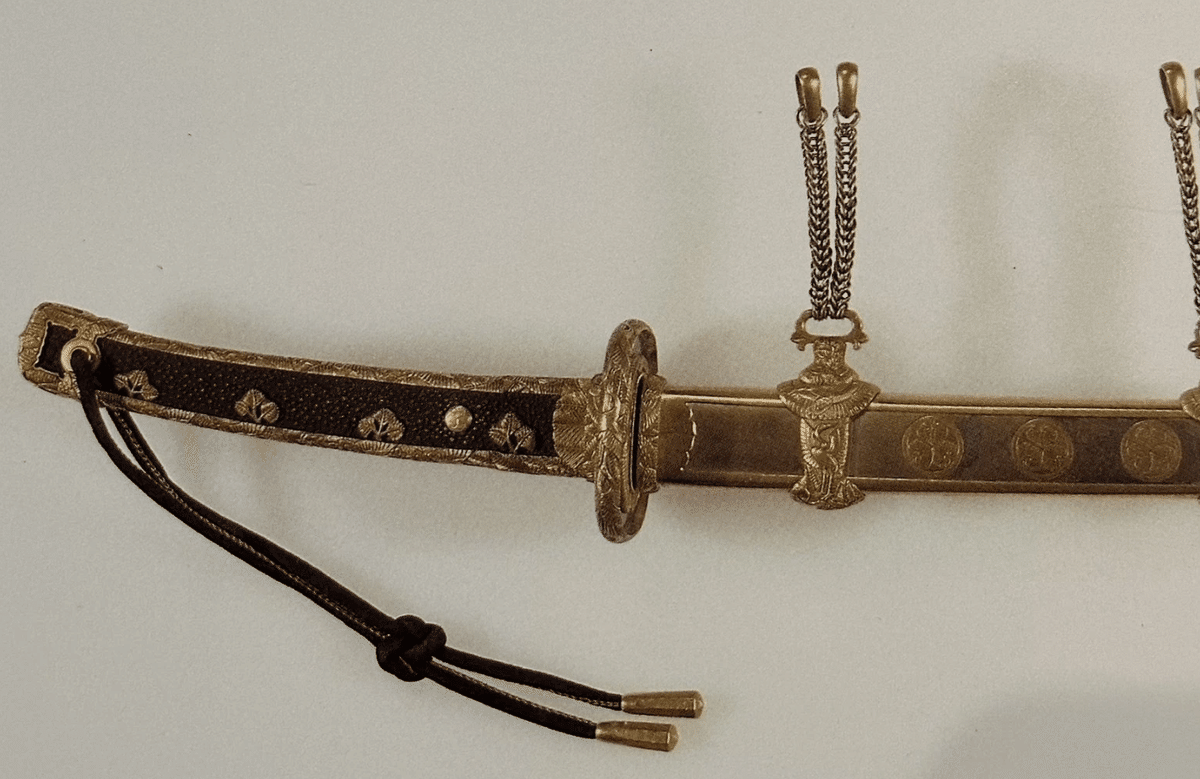

材質としては、柄の覆輪や鞘の地板、兜金や縁金物、責金、石突などの金具類は鍍金した金銅をベースに、鞘の覆輪などは銀銅で豪華にあしらわれた仕様で、大部分に金属を使用しているが故に800年経った今でも奇跡的に残っていると思われる。

とはいえ流石に柄部の鮫革はそこまでもたないはずなのでこの部分はどこかの時点で修復されていそうでもある。

俵鋲(たわらびょう)の位置には若松を高彫でデザインしたような飾鋲が4つ配されている。

雉股の茎の太刀が納められていたのだろうか。

鐔は山銅の素紋鐔と思われるが、大切羽が付いており松などの模様が透かしか高彫で彫られていそうに見える。

目貫部分には二羽の鶴が向かい合ったような構図となっている。

これだけ外装に松紋様が入れられているにも関わらず鐔が素紋というのは何か時代的な流行や理由によるものだろうか。

それとも鐔だけ現存しておらず差し替えられていたりするのだろうか。

江戸期のものなどを見ると鐔にも紋様がびっしりと豪華にあしらわれた物が多い気がする。

話を戻して。

兜金や縁金物、責金、石突などは全て若松文が高堀されている。

とここまで見てきてふと思うのだが、これは本当に鎌倉時代の拵なのだろか。

国立博物館で鎌倉時代と書かれているのだからその時代のものなのは間違いないのだろうが、いくら金属かつ奉納品との可能性があるとはいえ状態が良すぎる気もする。

例えば以下は室町初期頃と思われる山銅鐔であるが、外周には銀覆輪が付いている。奉納品ではないので状態が悪いのは承知の上とはいえ、もはや銀色には見えない状態まで摩耗している。

以下の鐔の時代から更に100年近く遡ることを考えるとにわかに先の拵の状態が受け入れがたいのである。

そして以下は同じく東京国立博物館に展示されていた天冠(鎌倉~南北朝時代)のものである。

材質は同じく金銅であるが、造り込みを比較して本当に同時代のものなのかという素朴な疑問がある。刀は当時の最高技術が結集して作られているはずであるので携わった職人の腕の差というのはあるかもしれないが、経年での色味の差など少し異なるようにも感じられるのは気のせいだろうか。

また鎌倉~南北朝時代とされる鐔が真玄堂さんのインスタにアップされており、実物を以前拝見させて頂いたが、意味の分からない透かしなども施され全体から時代の古さを感じる品であった。

この時代、やはりこの位の古色さが付くのが自然な気もするが果たして…。

と、根拠もなくただの思いつきで書いているので参考にはしてほしくないのですが、こうした時代判定というのはどのように行われているのかというのは個人的にも興味があるところです。

いずれにしても兵庫鎖太刀の姿から平安期の古名刀の太刀が納められていたのは想像に容易いので東京国立博物館を訪れた方はこちらも是非見られてみてください。

13室ではなく、2階の5室にあります。

今回も読んで下さりありがとうございました!

面白かった方はいいねを押して頂けると嬉しいです。

記事更新の励みになります。

それでは皆様良き刀ライフを!

↓この記事を書いてる人(刀箱師 中村圭佑)