埋忠鐔の皺の種類が多様な件

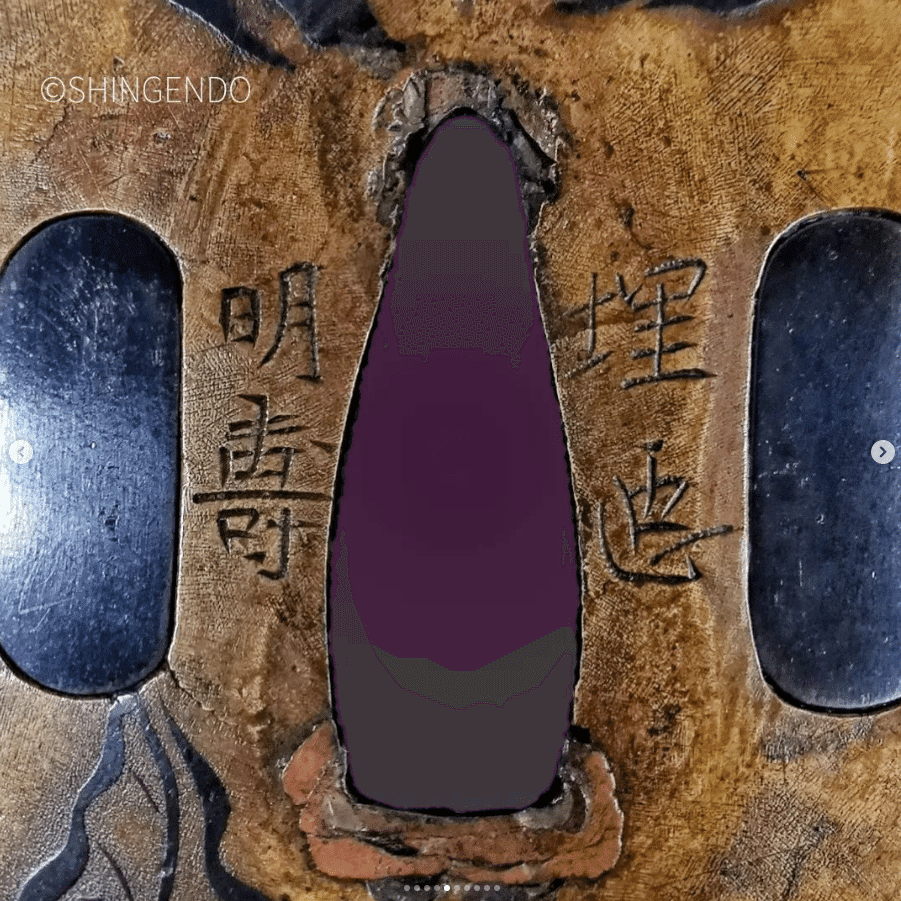

少し前に真玄堂さんにて以下の埋忠明寿の鐔を拝見させて頂いた。

明寿鐔は鉄、素銅、真鍮の3タイプがあり、上記は真鍮地。

真鍮地だと薬品処理をしているからか鐔の表面に独特の皺が現れる。

この鐔もまた見事に全体に良い風合いの皺が入っている。

捻り耳の溝部は触る事が出来ないので黒づんだ経年変化したままの色をそのまま残しているし、鐔の表面や耳は人々が長年触れてきた事で色が明るく剥げている。

しかし皺の溝の部分の色は当初の色が残り、これが濃淡の奥行き感を出しているように思う。

以下はこの明寿鐔ではないが、明寿鐔にも以下のような皺が現れる。

実に茶器のような陶器のような良き風合いが感じられる。

経年変化により詫びが増す刀装具はいくつかあるが、明寿鐔はその筆頭に挙げられると個人的には思う。

そしてこの風合いはなかなか直ぐに得られる物ではなく、それがまた現代刀職展などで地鉄の色が明寿鐔と似ても似つかない要因であるようにも感じる。

そもそも明寿鐔の写しを真鍮地で製作している人がなぜか少なく、素銅地で写しを作っている人が多い気がするがあれはなぜなのだろうか。

因みに明寿鐔でも素銅地では皺はない。

埋忠の皺にも微妙な違いが

さてこの皺については、埋忠と極められている真鍮地の鐔には大体入っているような気もするが、細かく見るとその皺の入り方が微妙に異なる。

象嵌の技術も違えば、地鉄の色味も違う。

個人的にはこちらの理由から埋忠鐔ではないかと思っている鐔。

こちらは拡大すると以下のような皺になっている。

少し気持ちが悪い。

手元に比較できるのがこの3パターンしかないので判断は出来ないが、こうした皺や地鉄の色味などからある程度製作年代であったり作者を絞れたりする事が出来ないだろうか。

勿論お手本とすべきは在銘品だが物自体が殆ど無いしなかなか調査が難しい。

また謎多き光忠鐔にも確か皺のようなものが出ていたような気がするが、そことの比較もしてみたい。

同じような試みを考えた人は過去にもいるはずで既に研究内容が発表されていたりしないかなど機関誌を探しているいるが、なかなか見つけられないでいる。

もし情報知っている方いれば教えて頂けると嬉しいです。

ところで最後の③の鐔は耳の側面にまで皺が出ていた。

これは製作時、薬品の中にドボンと付けていたのかもしれないとふと感じたがどうだろうか。

これらの皺を鏨で打ち込んだ説は、まぁ可能性としては限りなくゼロに近いのではないかと直感的に感じている。

鏨の跡には見えない事や、あまりに細かい作業で人間の手で行う事が難しいという考えによる。

また明寿鐔に限って言えば象嵌の周りは皺が集中してまとわりつくように付いているような気もし、皺の出方がこれまた少し周囲と違っても見える。

この辺りもまた製作工程により出た結果だろうか。

現代金工の方が製作方法を解き明かして明寿鐔を完全に再現する日を心待ちにしています。

今回も読んで下さりありがとうございました!

いいねを押して頂けると記事更新の励みになります。

それでは皆様良き刀ライフを!

↓この記事を書いてる人(刀箱師 中村圭佑)