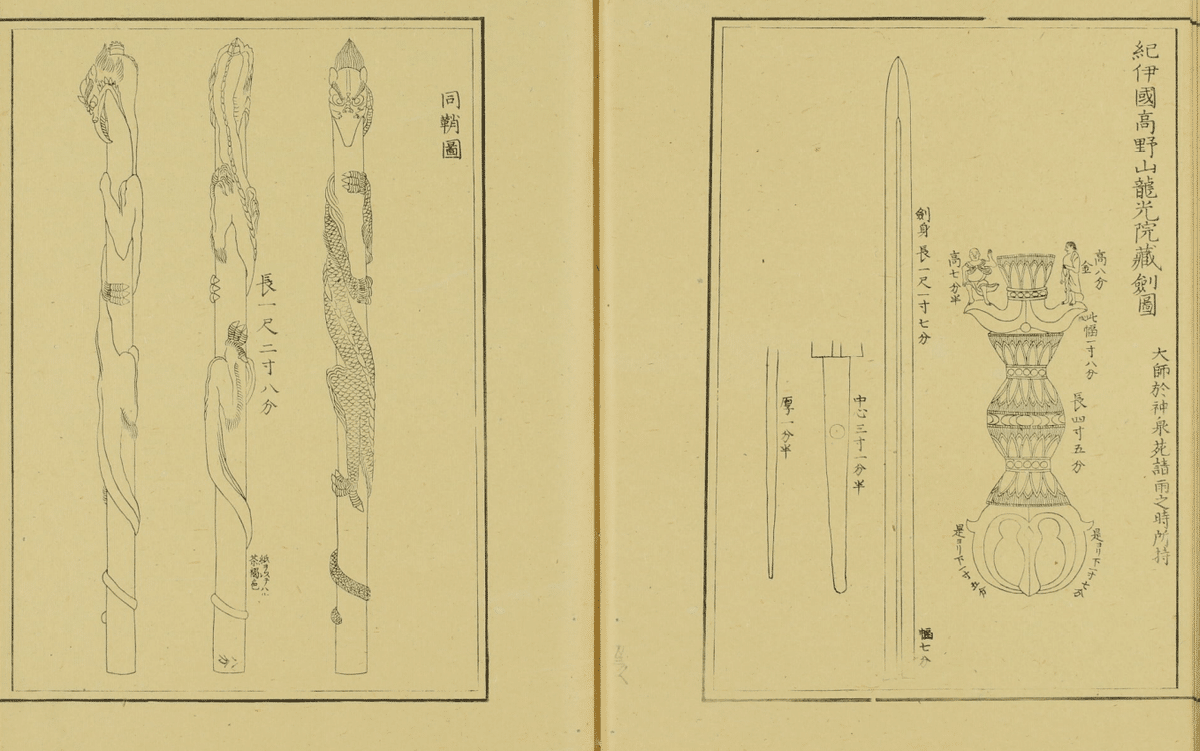

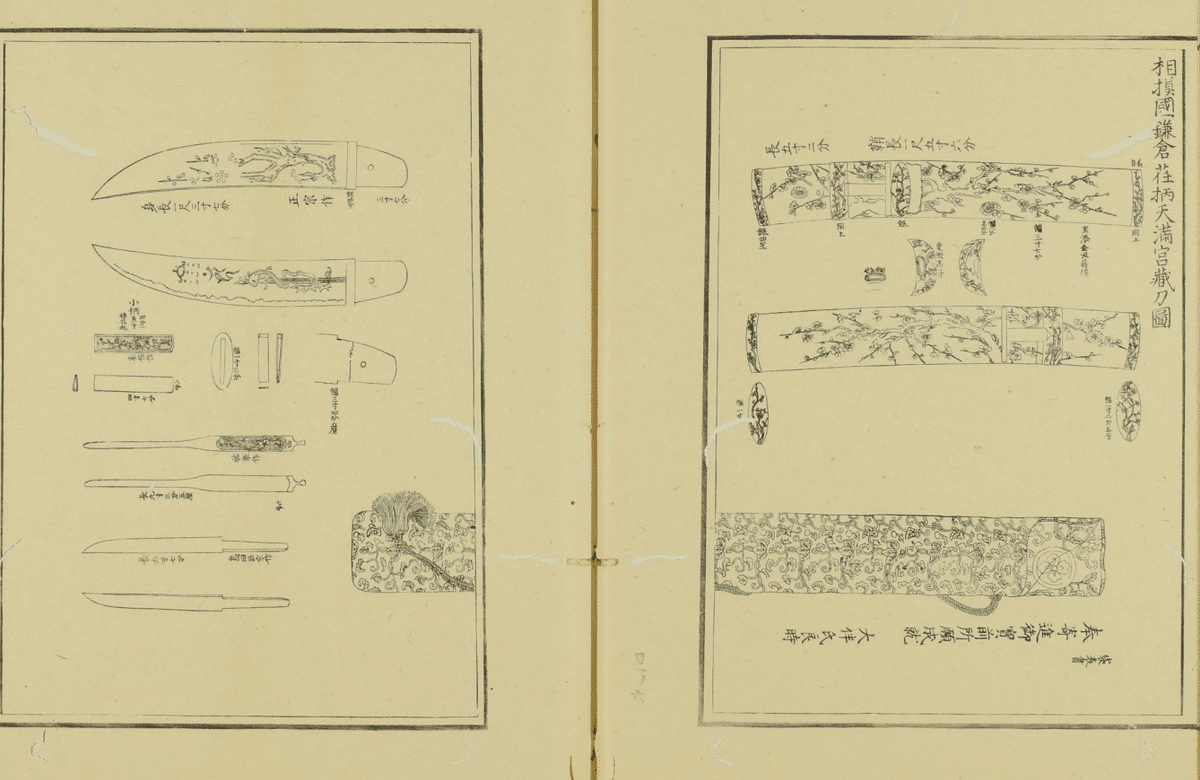

松平定信が編纂した宝物集「集古十種」

江戸時代後期に松平定信により編纂された図録であり、古宝物をジャンルごとに10種に分けてまとめ、その特徴や大きさ、所在地などについてまとめている事から集古十種と呼ばれている。

10種のジャンルの内容は以下の通り。

・古画(肖像画など)

・扁額(神社の鳥居などに掲げられる看板)

・文房(文具)

・碑銘(石碑などに彫り付けた銘文)

・鐘銘(鐘に彫刻された銘文)

・銅器(銅鏡など)

・兵器(弓や刀、刀装、甲冑、馬具、旗など)

・法帖(古人の名筆)

・楽器(能面や楽器など)

・印章(落款)

最終的に1859点をも収載して1823年に完成。

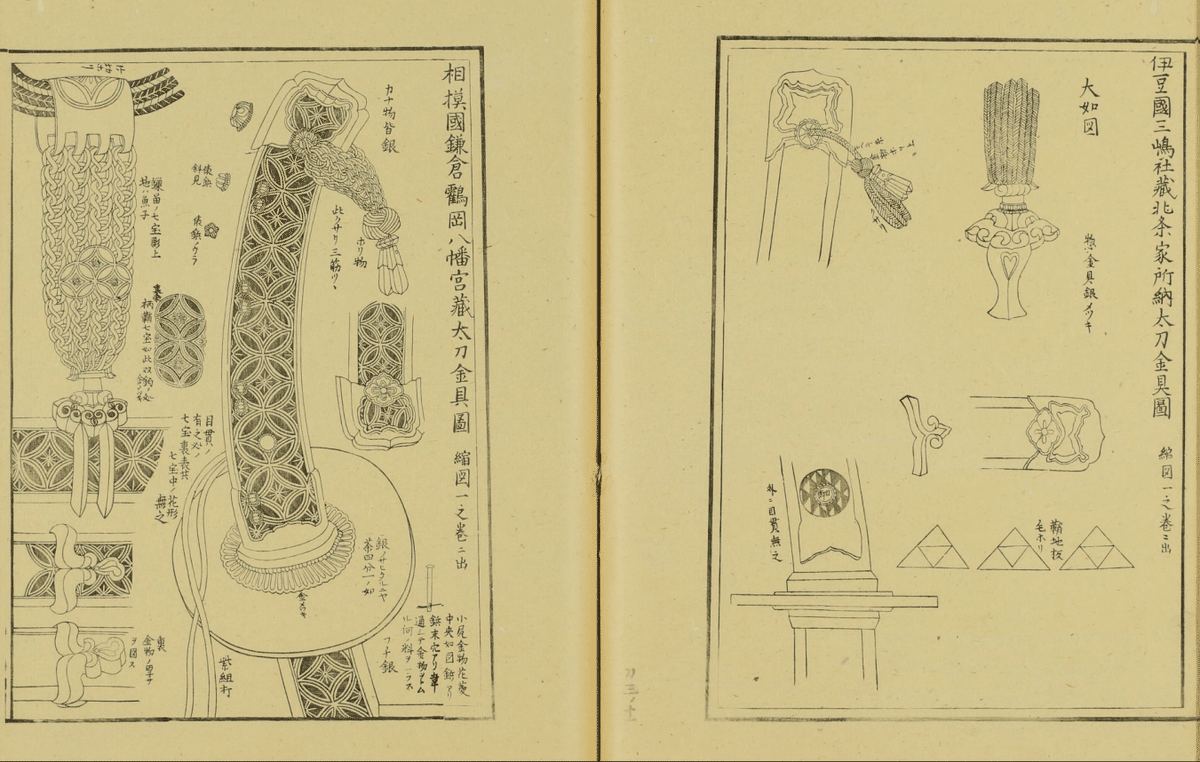

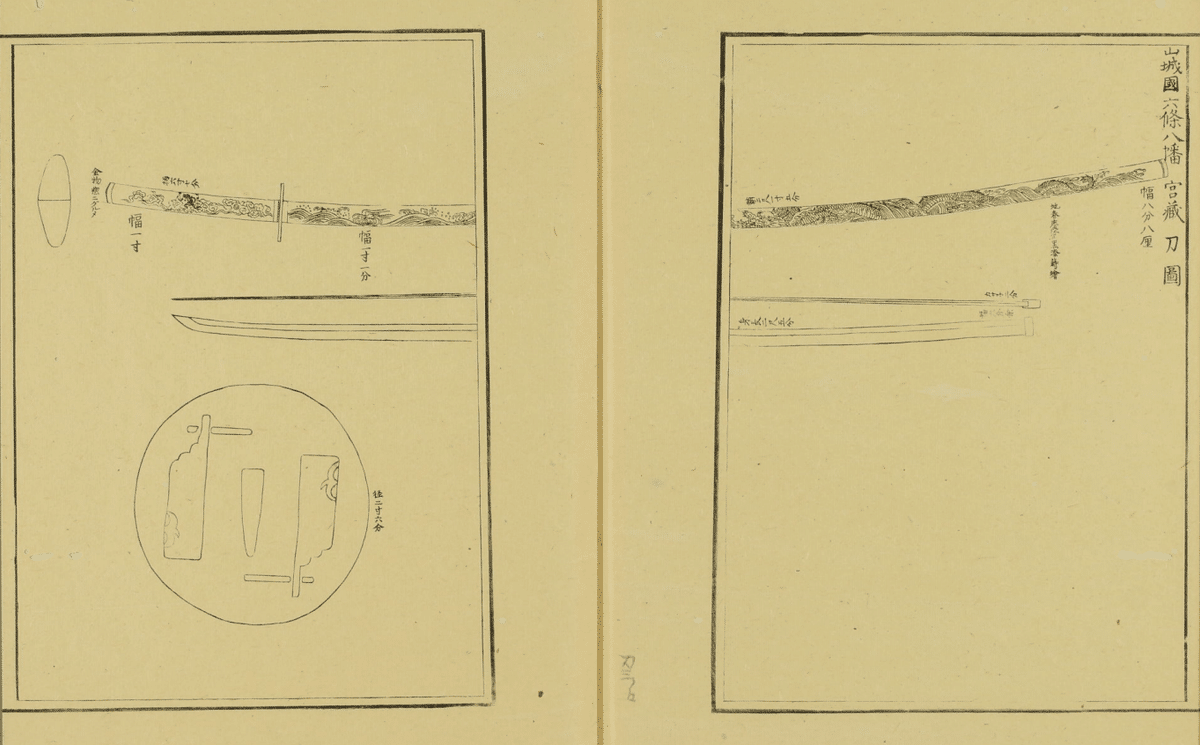

中には対象物の絵が描いてあり分かり易いが、これは江戸期を代表する画家である「谷文晁」「白雲」「巨野泉祐」などが現地に赴き描いたとされている。

掲載物については、国学者の「屋代弘賢」や儒学者の「岡田寒泉」「柴野栗山」らが、全国の神社仏閣を訪れ資料を収集。

それを白河藩儒学者の「広瀬蒙斎」が文章にまとめ作成したとされている。

・刀や刀装具は「兵器」に載っている

刀身の押形が多くのっているわけではなく、拵図が多い。

セレクトは松平忠信であるので、どういった条件で選ばれているかは不明なものの、小烏丸を初めとした御物や、現在は行方不明の蛍丸など神社仏閣や諸家の宝物に加え、有名な人物(源義経や足利尊氏、楠木正成など)の所持物も選ばれた事から当時から信頼できる図録として高く評価され注目された様子。

そしてこちら。

どこかで見覚があると思いフォルダを探していると…!!

まさかの一致!

何とも嬉しい瞬間です。

この集古十種は国会図書館デジタルコレクションでも閲覧が出来るが、早稲田大学の古典籍総合データベースの方が見やすい気がするので、そちらをお勧めします。

興味ある方は見れらてみては如何だろうか。

集古十種↓

集古十種(刀剣関係は以下)

今回も読んで下さりありがとうございました!

面白かった方はいいねを押して頂けると嬉しいです^^

記事更新の励みになります。

それでは皆様良き御刀ライフを~!

↓この記事を書いてる人(刀箱師 中村圭佑)