絵画に見る虚無僧風俗の変貌★江戸時代初期篇

虚無僧というと思い浮かぶのが、天蓋(深編笠)を被って、手甲に高下駄。

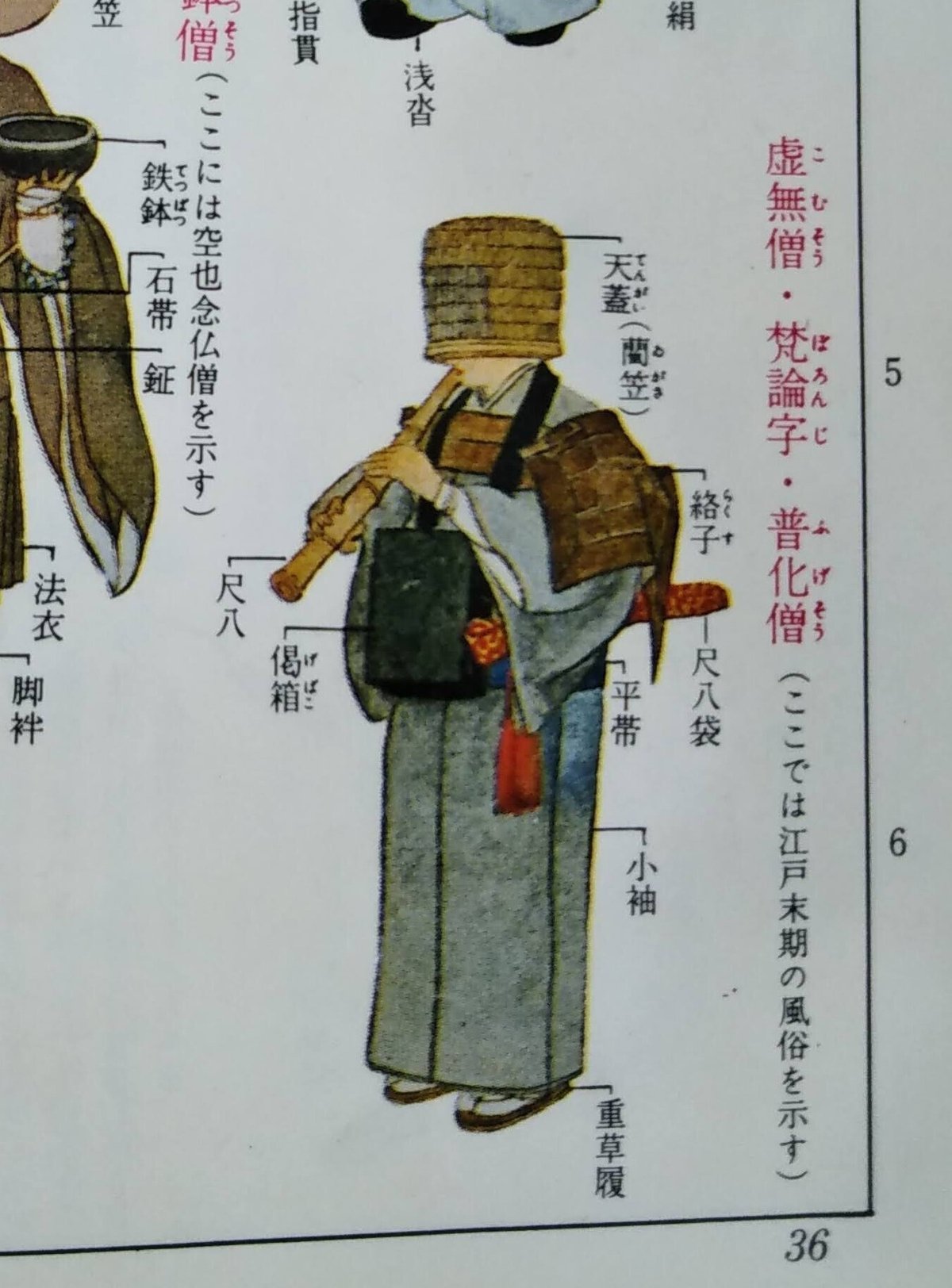

こちらは辞書にあった虚無僧のイラスト。(故藤川師所蔵)

こちらは歌舞伎役者の浮世絵。

「沢井又五郎」三代目市川市蔵 1858年

国立国会図書館所蔵

派手な衣装に超太い丸ぐけ帯。絡子も大きいです。

江戸末期虚無僧スタイルのイメージというとこんな感じ。

さらには、

1700年代の伊達虚無僧の浮世絵はこちら↓

1600年代はまたちょっと違います。

今回は江戸時代初期の虚無僧の風俗の変貌を追っていきたいと思います。

では、

まずは1600年代始め頃と思われる、岩佐又兵衛が描いたあの有名な虚無僧。

『傘張り・虚無僧図』岩佐又兵衛

辻芸なのか、門付けなのか微妙な二人。

円錐形の笠で蓬髪。刀を帯びていていかにも浪人です。しかも赤い襦袢とは、いかにも浪人というか侠客のようですね。体格的にも強そう…。

そして出家している事を意味する、白い裙子を後ろ側に前掛けのようにしています。一人は前に何か提げていて、もう一人は後ろに荷物を負っています。

そしてなぜか裸足。

こちらも同じような構図で虚無僧二人組が描かれていますが、『傘張り・虚無僧図』よりもひょろっとした虚無僧です。草履を履いてます。尺八が洞簫みたいに長くて細い。この『職人尽図巻』には、他の辻芸人も描かれていて、のんびりした雰囲気です。

『江戸名所図屏風』1631~51年

『江戸名所図屏風の世界』より

日本橋の大通りで角付けする虚無僧。円錐型の網笠、黒衣に裸足である。背負っているのは、丸めていない菰でしょうか。

薦僧に近いスタイルですが、黒衣に編笠はやはり薦僧を脱した虚無僧といった感じです。

薦僧は1400年代に初めて「薦僧」と明記されます。

薦僧とは、

普化宗を称え、尺八を吹いて門付けして歩く半僧半俗で武浪的な性格を持つ者。

・暮露暮露から受け継いだもの→宗教的装いと武浪的な性格

・臨済宗の僧から受け継いだもの→普化振鈴の作略といった禅宗的な意味付け

・下層芸能者(田楽法師)から受け継いだもの→尺八を吹いて門付けすること

薦僧に関してはこちらをどうぞ↓

その隣にいる人は袋に入った尺八を脇に持っているようです。袖が長いのでもしかして女性なのでしょうか。

こちらはまた別の場面。

浅草の三社祭です。

この三社祭、人々は思い思いの仮装に興じている。南蛮風の人もいれば、合戦コスチュームの人もいる!

この虚無僧のスタイル、確かにあまり乞食っぽくない格好。背中に背負っているのは菰っぽいですが、着物が上等そう。二人の虚無僧の前を歩く人は、僧侶のしるしである白い裙子を前に掛けています。

こちらの動画でも見られます↓

出光美術館 「江戸名所図屏風」と都市の華やぎ

0.35分に櫓の下あたりで虚無僧登場。

1600年代初期の薦僧から変貌しつつある虚無僧姿ですね。

「江戸名所図屏風」の本は幾つかあるようですが、こちらの本の解説、とても楽しいです。

『江戸風俗図』 1633~1657年

『日本屏風絵集成』より

二人の虚無僧が角付けしています。右側は柄物の着物からして女性ですね。左側は袖が短いので男性でしょうか。白い裙子をしています。

こちらも1600年代後半の、夫婦虚無僧。

綺麗な着物を着て大道芸をしたようです。

『職人風俗絵巻』 1650年

↑こちらの画像をズズイッと拡大すると、真ん中の左側、

ひものや(檜物屋)の前で虚無僧が門付けしております。

円錐形の笠。

黒い小袖に白い裙子に草鞋履き。

太刀を持っている。

岩佐又兵衛の虚無僧にやや似ておりますが、着物に家紋が入っていますね。

太刀を腰に差しているので元お侍さんでしょうか。

『京童』1658年

京童とは明暦(1658)に出版された最初の京都名所案内記です。

作者は中川喜雲。

作者 中川喜雲

『日本名所風俗図会』より

この虚無僧は、最初の岩佐又兵衛の描いたような蓬髪の二人組。白い裙子を掛け二人共手ぶらで角付けしています。貰ったものは懐か袖にでも入れたのでしょうか。

『洛中洛外図屏風』

名所案内記『京童』の挿絵を使った異色作です。どうぞ、虚無僧二人組を探してみて下さい。

『津島神社祭礼図屏風』1661-73年

動画の3:28あたりの下の方の画面に、二人の虚無僧が描かれているのが確認できます。こちらも『京童』の虚無僧とほぼ同じです。下の方にスクロールすると動画あります

『秘蔵浮世絵大観1(大英博物館)』講談社 でも見られます。

『職人尽倭画(職人尽図巻)』1682年

国立国会図書館所蔵

男女二人組の虚無僧。袖の長さからして、右側が女性か。円錐形の笠、小袖に白い裙子に、絡子。左側の男性は絡子なしに、風呂敷袋を背負っている。

こちらは下絵のようですが、色付きは大英博物館にあります。

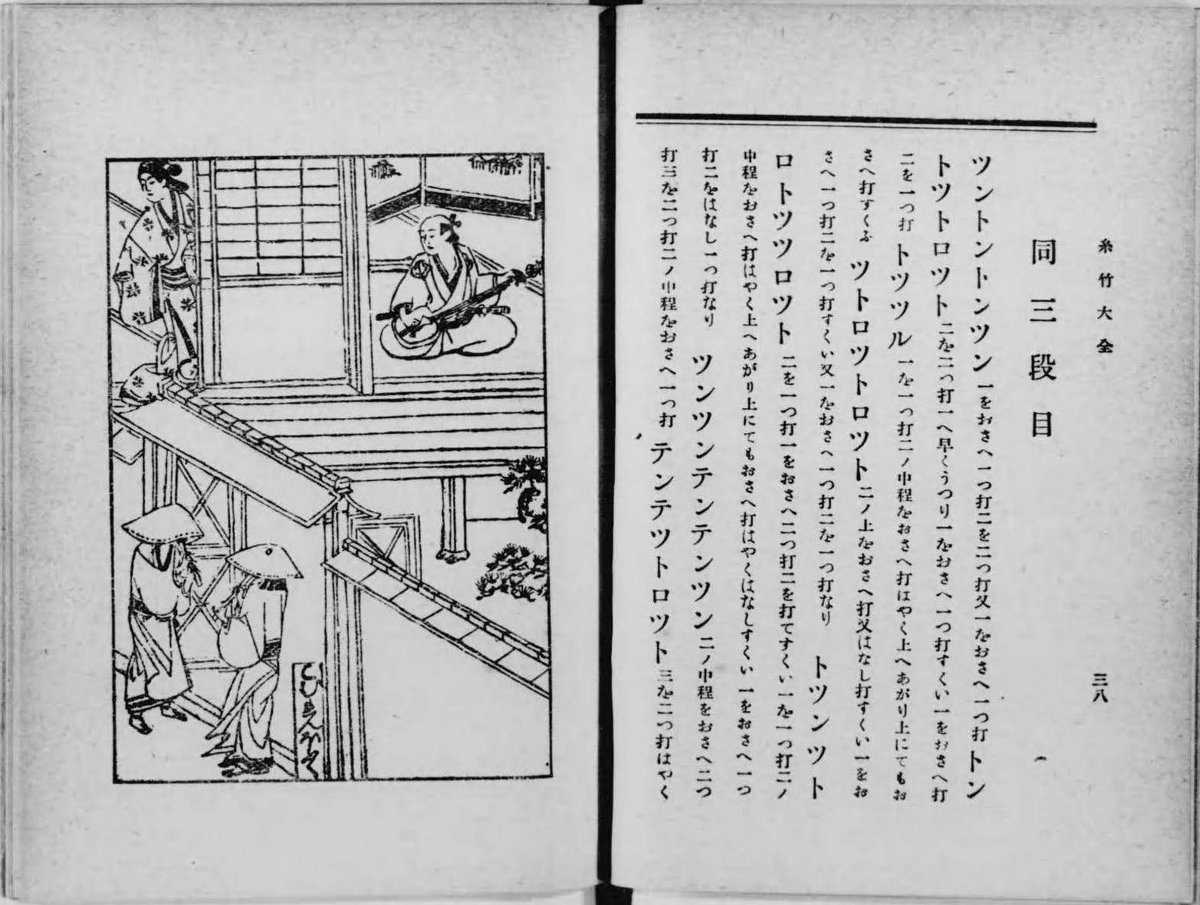

『糸竹大全』1687年

『京童』の虚無僧によく似ています。何故か裙子が前掛け状態。

「こもれんぼふく」とありますが、意味は「薦僧(虚無僧)、れんぼを吹く」です。

「れんぼ」とは霧海篪の原曲のこと。

詳しくはこちら↓

最後に、

『人倫訓蒙図』 1688-1704年

国立国会図書館所蔵

この僧侶は虚無僧というより、普通のお坊さんぽい。尺八を持っていなければさらに。

『京童』の虚無僧のような浪人感が無いのは、丸い編笠になり、編笠からのぞく蓬髪もなく、僧侶が着るような黒衣のせいでしょうか。

尺八がやけに長いですね。絵的に強調したのかもしれません。

虚無僧をしていると時々、

「本物ですか?」

と聞いてくる人もいたりする。

その答えは、中世の薦僧、さらにはこの1600年代の虚無僧たちにある!

と、言いたいところですが説明が難しい…。

本物の虚無僧って?

そして、

「あなたどこのお寺?」

とも時々聞かれます。

何処かのお寺に属していなければいけないのか?薦僧や初期の虚無僧のようにただ仏教心に篤いだけではいけないのか!

そんな熱い思いを秘めつつ…

ただの乞食ですとは言いにくいので、

「京都の明暗寺です」

と答えています笑

大体みんな納得して去ってゆく。

上方強し。

以上、

『絵画に見る虚無僧風俗の変貌★江戸時代初期篇』でした♪

参考文献

上野堅実「尺八の歴史」

保坂裕興「十七世紀における虚無僧の生成」

山口正義「尺八史概説」

いいなと思ったら応援しよう!