三浦半島の虚無僧寺☆竜山寺『探墓行』👣

ご本尊、不動明王さまに会いに行く☆

浦谷山竜山寺

所在地

江戸時代 相州三浦郡下宮田

三浦市初声町下宮田(元屋敷)1399

国立国会図書館所蔵

下宮田村

開期

寛文二年(1662年)

本寺

金先派西向寺

建物

四間×三間半

敷地

十五間×八間

本尊

不動尊

歴代

開山 竜当元珠 寛文年間 (1661−1673年)開基 道仙

中興 風味禪公

残されている墓

柳山圓水 庵主 文化七年九月廿三日

彼の墓が寺のあった所に残っているといわれている。

実相寺の古文書に記された竜山寺について

日光上人筆

表紙

文化九年・申五月………(1812)

寺社書上扣

武蔵国橘樹郡神奈川の宿

普化禅宗西向寺の末

相模国三浦郡下宮田村字元屋敷

竜山寺

宿坊

遠領

縦 四間 同十五間

横 三間 同八間

一、御朱印無御座候

一、除地無御座候

一、開建 竜当元珠 寛文二年(1622)

一、縁起並由緒無御座候

一、山号無御座候

一、末寺等無御座候

竜山寺

遠領

村役人

『新編相模国風土記稿』

国立国会図書館所蔵

江戸時代に書かれた地誌『新編相模国風土記稿』に、龍山寺(竜山寺)の記載がある。

龍山寺

浦山寺と號す。普化禅宗 武州神奈川西向寺末。本尊不動。改山龍當元珠。某年三月十七日卒。開基道仙。俗名大井由左衛門。中興風味禪公。元禄中卒す。

『新編相模国風土記稿』とは、

新編相模国風土記稿

しんぺんさがみのくにふどきこう

江戸幕府編纂(へんさん)の相模国の地誌。1830年(天保1)『新編武蔵国(むさしのくに)風土記稿』編纂の事業が終わると、引き続いて本稿の編纂を開始し、1841年に完成した。編纂の主旨も、その体裁も『新編武蔵国風土記稿』に倣っている。首巻として凡例・総目録を掲げ、以下、第1巻に図説、第2巻に沿革、第3巻に山川・名所・国産、第4巻より第11巻までに芸文を述べ、第12巻から第125巻が足柄上(あしがらかみ)・下(しも)郡、淘綾(ゆるぎ)郡、大住(おおすみ)郡、愛甲(あいこう)郡、高座(こうざ)郡、鎌倉郡、三浦郡、津久井(つくい)県の地誌である。全126巻。『大日本地誌大系』所収。[伊藤好一]

三浦市の「市民の歩みを記録する会」に編集された「遠い日のふるさと 思い出 三浦」第1〜10集(1981〜1996)の中の鈴木政二取材「元屋敷公園のこと」によると、高橋空山は1968年にこの竜山寺跡地の調査に訪れており、その時は虚無僧寺跡地を2時間探したが不明で帰り、その後の調査は地元の大井英夫氏に委ねたとある。

下宮田に住んでいた大井英夫氏によると、近所の人には「ジューサン寺」と言い伝えられていたという。

竜山寺については、竜三寺の他、隆山寺や了山寺と書かれているものもあり、残された墓の墓碑銘「柳山」と刻まれているので、あるいは柳山寺ではなかったのかとも推察されている。

さらに地元の浜田勘太氏の見解によると、

竜山寺の場所は2箇所

①ジューサン寺と言い伝えられる場所。

②旧大井六蔵宅(本尊の不動明王が安楽寺へ移る前はここにあった)1980年代時点で廃屋。

但し、浄土真宗の他の墓十六基も一緒にあり、寺があったとしても柳山圓水の墓が虚無僧の墓であるかは分からない。

1つの出来事として、1968年頃、法衣を着た人が虚無僧寺を探しにこの辺りを訪ねてきたが分からず帰り、その後地元の浜田勘太氏のところに沼津市岡宮の飯田市郎という先日の訪ねてきた人から問い合わせの手紙が届き、再度来訪され、竜山寺跡地で尺八を吹き、実相寺近くのお年寄りが供物を上げて静坐し塔婆をあげている。

塔婆にはこう記されていた。

施

南無妙法蓮華経 為柳山圓水庵主之霊水

法要

裏面

照明仏法開悟衆生 昭和四十六年八月十五日

一緒に供物をあげた実相寺近くのお年寄りとは、ジューサン寺近くの近くの家から出た女性で、ジューサン寺のジューは数字の十だということ、今廃屋になっている家の補修にジューサン寺の柱か板かを使ったという話を聞いていること、更に安楽寺に納められたお不動様は、寺が再建された際、綺麗に塗り直された等の話をされたという。

この女性の話はとても興味深い。実際に廃宗となった寺がどのように消えていったか分かりやすい。残されるのは石でできた墓石のみなのだ。

尚、竜山寺の寺地、いわゆるジューサン寺について、1981年時点では大井俊夫氏所有の山林名義で五畝二六坪、実測の結果一八九坪であった。古文書による寺地は四畝であるため、三方が山になっているこの土地のいずれかの部分が寺地であったかもしれない。とのこと。

『新編相模国風土記稿』にある安楽寺は、竜山寺の本尊が保管されているお寺。

初声村誌によると、

安楽寺ノ旧寺地ハ寺ノ西方二古屋敷ト称スル旧跡アリ

とあり、

尺八研究家の神田可遊師によると、古屋敷→「風呂屋敷」であった可能性もあるとのこと。

因みに、竜山寺の本寺西向寺は神奈川県にあった虚無僧寺↓

ご本尊の不動尊が残されているということで、三浦半島まで虚無僧寺竜山寺の『探墓行』です👣

まずは、京急線三浦海岸駅へ。

ちょうど河津桜が咲き始め、駅前では桜まつり開催中。

実は、河津桜の並木道は初めて。

二、三分咲きといったところでしょうか

青空に濃いピンクが映え美しい…🌸

途中の農園直売所で、山と積まれた大根。

そうか、ここは三浦大根の産地なんだ!

ということに気がつく。

最近は核家族化で三浦大根のような大きな大根の消費が減り、その上農家の高齢化で三浦大根のような形状よりは青首大根の方が収穫しやすいため、生産も減っているとか。

安楽寺へいく坂道。

大道山安楽寺

大道山安楽寺

三浦市初声町下宮田1341番地

■歴史 「初声村誌」や「寺院明細帳」の記載に、宮田太郎貞明 (三浦大介から8代目=建武年間)なるものの建立とある。 下って貞亨2(1685)年、岩神村の田中吉左衛門(現田中勲家)なるものが、近くの古屋敷という所から現在地に堂宇を移し再建。途中何回かの修復がなされたが、現本堂は昭和46年12月新築された。

■仏像 ●本尊/阿弥陀如来立像 ●脇仏/聖観音菩薩立像 弘法大師坐像 不動明王坐像

■境内の石塔 ●六地蔵 ●石階供養塔 ●寺子屋師匠の墓

左から

不動明王坐像

聖観音菩薩立像

本尊・阿弥陀如来立像

弘法大師坐像

不動明王坐像

虚無僧が作ったのかなと想像したくなる、なんとも親近感のあるお不動さまです。

ここで、献笛させて頂きました🙏

そして、いよいよ、虚無僧寺跡地探し!

不動尊が安置されているこの安楽寺は、宮田太郎貞明が建立とのこと。

虚無僧寺跡地は「宮田貞明館址碑」近くにあるとの情報を元に、まずは、「宮田貞明館址碑」へ。

加藤山寿 著『三浦古尋録』1967年発行(国会図書館所蔵)によると、

◯宮田太郎館跡今元屋舗ト云宮田ノ太郎ハ佐原時連ノ子孫ナリ

この、宮田太郎貞明の先祖、佐原時連とは、

?-? 鎌倉時代の武士。 佐原盛連の6男。三浦氏の乱(1247)では三浦一族でありながら執権北条時頼方にくわわる。左衛門尉。康元元年時頼の出家にともない出家。通称は遠江(とおとうみ)六郎。法名は観蓮。

右側には「元屋敷公園」とある

国常立尊を祀った日枝神社で山王権現ともいわれる。山岳信仰と神道、天台宗が融合した神仏習合の神。

『遠い日のふるさと 思い出 三浦』によると、毎年三月六日に元屋敷の人によって山王祭が行われているとのこと。

五輪の塔が2基あったとのことだが、現在はこのような状態。

そして本来ならこれらの祠の手前にあるという「宮田貞明館址碑」が、見当たらず...。

どうやら草木に埋もれていたのか見過ごしてしまったようです。

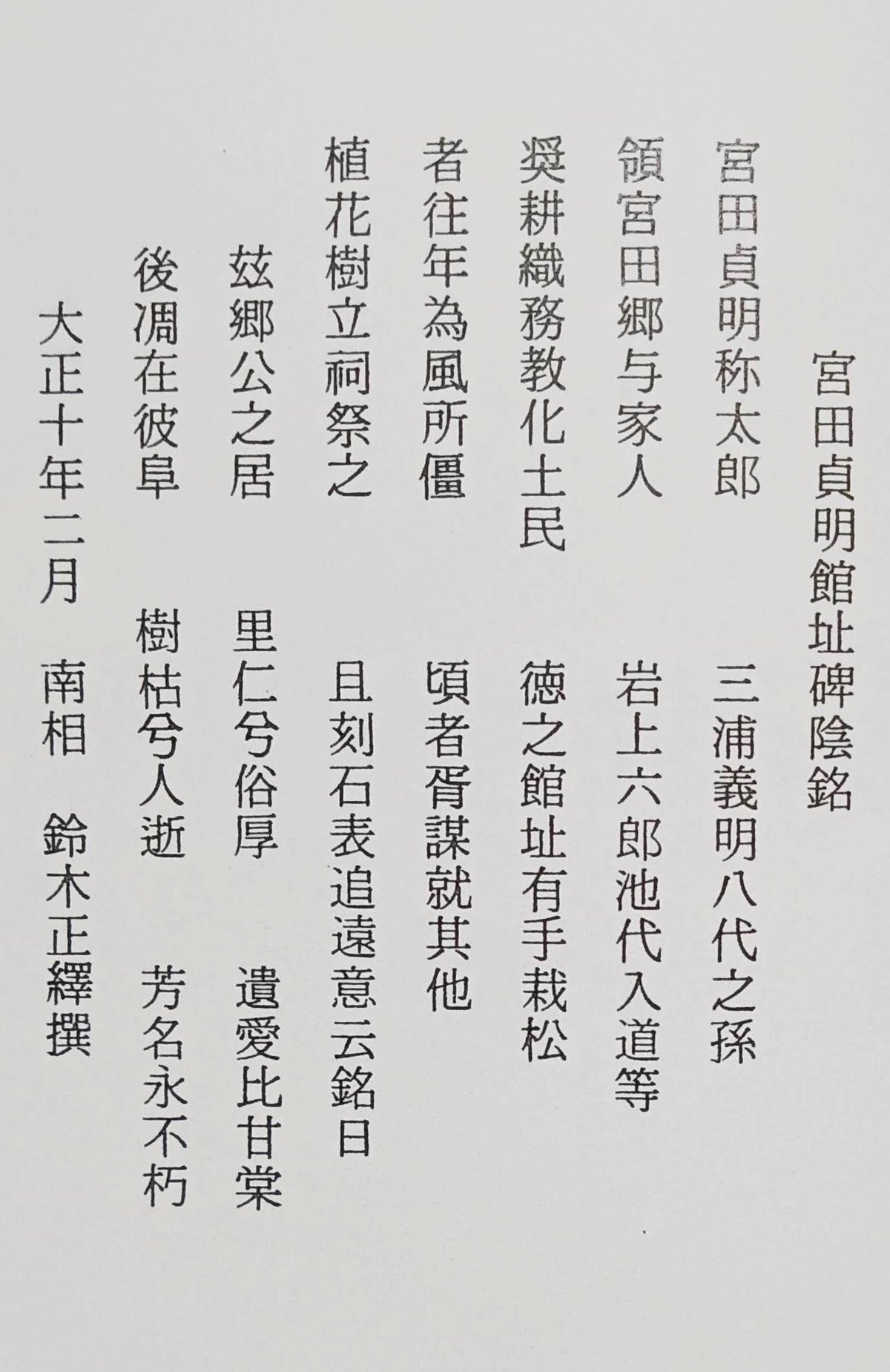

こちらにはその石碑についてあります↓

碑の表面中央には「宮田貞明館址碑」と彫られ、左下には「男爵三浦英太郎書」と記されている。

碑の裏面。

「遠い日のふるさと 思い出 三浦」より

地元の浜田氏の解釈によると、

宮田貞明は太郎と称し、三浦義明八代の孫に当たり、宮田の地を領していた。家人岩上六郎・池代入道と共に農耕や織物を興し土民の教化に務め、その徳を慕われた。その館に宮田太郎の手植の松があった。ある年暴風のために倒されてしまった。里人その遺徳を偲び、宮田太郎遺愛の樹だけに惜しんだ。そこでこの地に花や樹を樹え祭祀をした。それをこの碑に刻んで追憶の意を表す…。

現在は公園とは少々言い難い程に荒れているようですが、桜やツツジ、紅葉も植えられているようで春や秋になると印象が変わるかも知れない。

さてさて、ここから

虚無僧寺跡地探しですが…、

虚無僧寺跡地があったという元屋敷という地区は、民家が点在する高低差のある入り組んだ地形で、高台に畑があったり、鬱蒼とした藪があったり、その地形に沿って細い道であちこちに繋がっていて、グーグルマップがないと自分が何処にいるのか分からなくなる。

岡田冨士雄著『虚無僧の謎 吹禅の心』の地図を頼りに行くのですが、現在の地図に照らし合わせても全く合致せず、

この日は、

あー、この辺りに寺があったんだろうなー。

ということで取りあえず満足することに。

後日、神奈川県立図書館にて調査し、大体の場所が判明しましたので、虚無僧の墓と言われているものをまた次回探しに来ることにしましょう。

さて、

実相寺の古記録に竜山寺の記録があったということで、そちらへ向かいます。

国立国会図書館所蔵

実相寺

七面天女とは、左側の石碑にもあるように七面大明神ともいわれ、日蓮宗系において法華経を守護するとされる女神とのこと。各地の日蓮宗寺院で祀られるようになった。

この辺りは、昔は入り組んだ入江で湊があり、伝説の波島もあったそうですが、今では埋め立てられ陸地になっているとのこと。江戸時代の大地震で隆起したところもあったそうな。

そして、先ほどの虚無僧寺の本尊がある安楽寺を兼務しているというお寺、妙音寺へ。

飯盛山妙音寺

山内は、季節の花々が植えられ、たくさんの石仏が奉安されており、巡礼しながら山頂へ。

とにかく沢山の石仏があります。

そして一番上には、

山を降りるとちょうど五時の鐘が鳴り、お寺の門が閉まりました。

虚無僧寺関係のお寺、安楽寺〜実相寺〜妙音寺と訪れました。

神奈川県立図書館所蔵の、市民の歩みを記録する会編集『遠い日のふるさと 思い出 三浦』のお陰で、地元民のかなり細かい情報も分かり、虚無僧寺の存在が眼の前に映し出されたかのようです。

実相寺の古文書にもあるように江戸時代から宿坊としてあった、やはりこの虚無僧寺も風呂寺として存在していたのかもしれませんね。

まるで足早に訪れたかのようですが、三浦半島、海あり山あり畑あり歴史ありで楽しく、あちこち寄り道しました♪

こちらです↓

ご協力

尺八研究家 神田可遊師

参考文献

市民の歩みを記録する会編集『遠い日のふるさと 思い出 三浦』第1〜10集

高橋空山著『普化宗史』

いいなと思ったら応援しよう!