博物館の尺八を見に行く。

愛知県浜松市の浜松市楽器博物館には、稲垣衣白蔵の尺八が展示されていると聞き、先日訪れてみた。

浜松にはかつての虚無僧寺、一月寺の末寺の普大寺があった街。

そして、楽器メーカーヤマハ発祥の地でもある。明治時代に山葉寅楠という人が日本初の国産ピアノを製造したことをきっかけに、浜松市はヤマハ、カワイ、ローランドなどの楽器メーカーが本社を置く世界的な楽器産業の集積地に成長したとのこと。

そして、この浜松市楽器博物館は、日本で唯一の公立の楽器博物館だそうだ。

普大寺の『探墓行』はこちら↓

早速、尺八コーナーへ!

ちょっと気になるのが、

一節切「明から伝来」

これは田辺尚雄氏が『日本音楽史』に、「一節切は室町時代の中頃に異人盧安によってわが国に伝えられたと称される」とあるのを参考にされたかと思われる。この盧安については様々に推察されており、古くは1680年代にかかれた『雍州府志』に朗庵(盧安)と一休和尚のことが書かれているが、一休が活躍したのは1400年代で、『雍州府志』から200年もの隔たりがあり確証はなく、朗庵という人物については、宇治庵主の一人、一路であるとか、単に朗庵という庵の名前を人名に誤解したとか、色々な伝説があり、今のところ一節切の伝来は謎となっている。

↓朗庵については以前Tumblrに書きました。そのうちnoteしたいと思います。

あと、

普化尺八「中世に禅宗とともに伝来」

これも、雑だなぁ。

日本の中世の頃には中国にはもう尺八は無かった。

普化尺八「中世以降、日本で発展」

としてほしい。

因みに最近中国に呂才記念館ができたとのこと。

呂才さんについてはこちら↓

呂才さんが考案したのは六孔の尺八なのですが、普化尺八の事も多めに展示されているようです。ここはガッツリ呂才さんが考案した六孔の尺八推しにして、中国で再び復活したら良いのになぁと密かに願うのでした。

尺八のバラエティがますます富んで楽しそう。

さて、

浜松の楽器博物館の展示に戻りたいと思います。

かつては、稲垣衣白所蔵の尺八が10本程並べられていたそうだが、どうやら展示替えをしたようで三本の展示のみだった。

左端、

虚堂(笠浪虚堂作)

明暗諸派 一尺八寸管

笠浪虚堂とは、

笠浪虚堂は浦本浙潮の最初の師であり、樋口對山門下の人。

京都の鴨川(加茂川)近くで柳行李屋を営んでおり、尺八も吹いていた。浦本浙潮が一番弟子。

浦本浙潮は十ヶ月ほどで、初伝、中伝、奥伝も無く十把一絡げで、古伝三曲や、鶴の巣籠など三十六曲を笠浪虚堂から習い終えた。浦本浙潮はこの時期を第一期、形式時代と呼んでいる。

笠浪虚堂と浦本浙潮は大正三年頃、よく虚無僧に出かけた。

センター、

「虎哲」

琴古流 一尺八寸管

上管「青風」下管「鶴水」

右端、

「虎哲」

都山流 一尺六寸管

上管「雪中鴬」下管「鶴水」

後日一応、博物館に展示されている尺八の銘などのことを電話でも問い合わせたのですが、展示プレート以外の事は、その担当の方は分からなかったようで詳細はわかりません。

稲垣衣白蔵の尺八が見られなかったのは残念ですが、今年の7月のイベントで、

特別展

「どうする江戸の音楽 天下泰平の世に花開いた楽器 三味線」

において、

「虚無僧の地無し尺八」の展示があるそうです。

「サテライト展示」というのは、別場所で展示ということなのかな。

このチラシの尺八はまさしく、稲垣衣白所蔵の三代眞龍作の尺八ですね。

「尺八本曲と古管尺八を愛好された浦本浙潮先生」

竹材は谷北無竹先生御自身で掘り上げ、製管を依頼。三代眞龍師の最後の作(名残の竹)となる。

ま、

見るのは写真で見れるので、

ホントは吹いてみたいんですけどね。

せっかく来たので館内見学です。

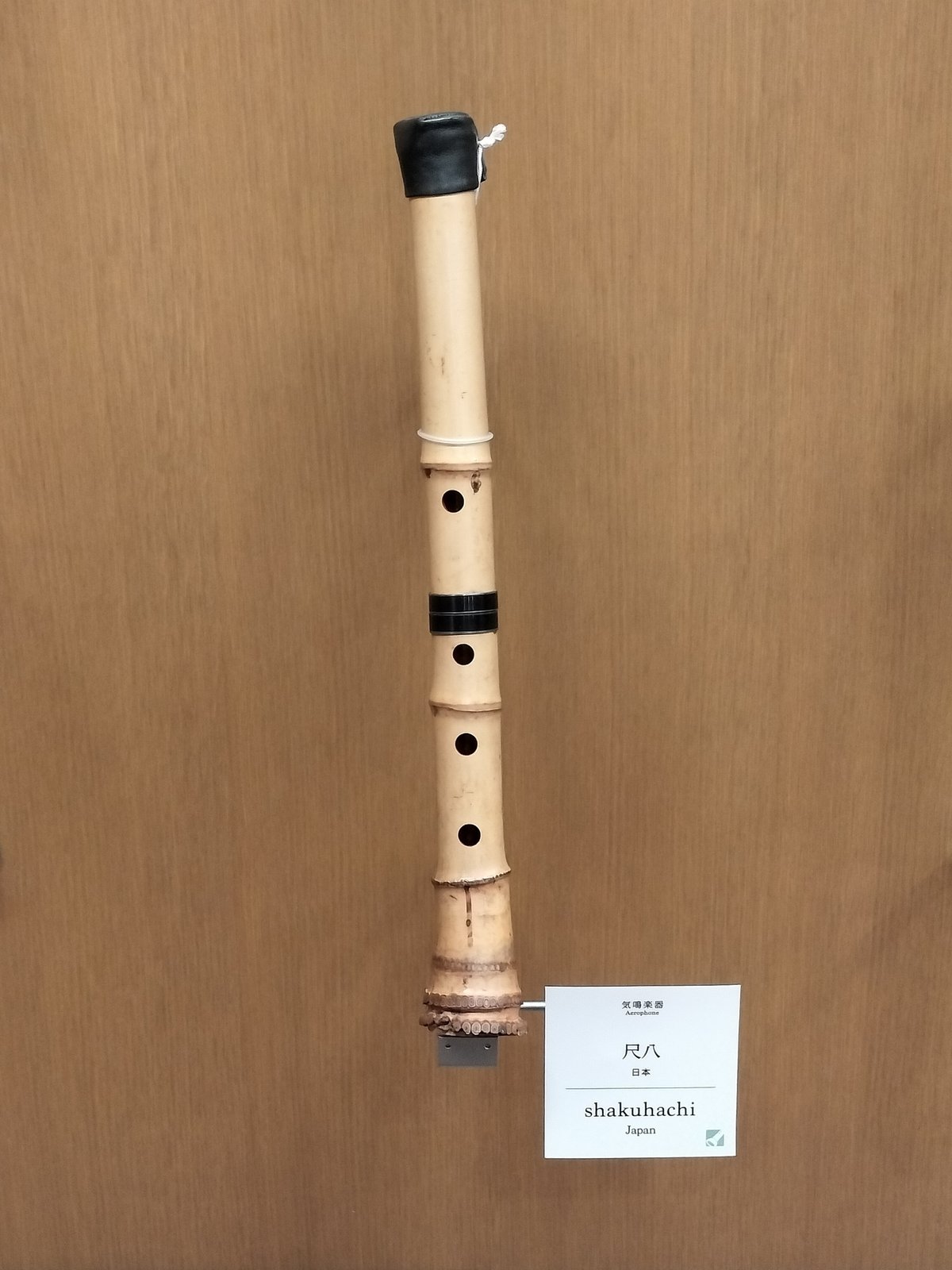

世界の縦笛がめちゃめちゃいっぱいあります。

フルートと尺八の合体型。

その他世界の縦笛

他にも世界の楽器がたくさんある中で、縦笛がこんなにあるのには驚きました。

これらの写真をインスタグラムでアップしたら、インドネシアの方から、私の国のSaluangという笛が無い😢という悲しみの連絡がありました。

そしてこんな楽器だとyoutubeで教えてくれました。

とても素敵。演奏は難しいそうです。演奏者の指使いをよく見ると、押さえるだけでなくスリ手などもあるし、表現豊かです。循環呼吸なのかな、歌口はどうなっているのでしょうね。

んー、世界には素晴らしい縦笛がたくさんあるということを改めて認識。

国際縦笛フェスティバルなんてあってもいいですね。

尺八フェスティバルより面白そうだな。

あと、

ついでに何ですが、

また別の、とある博物館の、

尺八珍百景。

題して、

「継ぎ管の悲劇」

命に関わる事でもないので、それほど目くじらを立てることでもないですが(それにしても雑だなぁ...。目くじら立ってる)お客様アンケートの「気がついたこと」にその旨記しておきました。

アンケート、読んで頂けたらなぁと切に願うばかり。

以前、骨董市のとある店先で、同じように尺八が展示されていて、しかもキチンと刀のように展示されていて、これでは様にならないと思い店のオヤジさんに「逆ですよ」と言ったのですが「あ゛?」といったお返事で、そりゃちっこい女子が突然骨董屋に現れて尺八見てこれ違うなんて言ってもあ゛?ってなります。その辺の鬚を蓄えた貫禄あるオジさん捕まえて、代わりに言ってもらった方が効果あるなとその時は思いました。

見た目がものを言います。

さて、

特別展 どうする江戸の音楽

期間は長く、今年の12月12日まで。

また夏に18切符で行くかなー。

どーしようかなー。

見るより、吹きたい………。

行った人、行く予定の人、どんな展示かどうか教えてくださいませ🙏

以上、

博物館尺八珍百景でした♪

〈追記〉

こちらも博物館。同じく珍というかハテナあり↓

こちらは博物館に入らず地元の人に守られている、かつての虚無僧寺の本尊のある観音堂↓

博物館とは一体なんぞや、と考えさせられます…。

ご協力

尺八研究家 神田可遊氏

参考文献

稲垣衣白著『尺八本曲と古管尺八を愛好された浦本浙潮先生』

山口正義著『尺八史概説』

いいなと思ったら応援しよう!