「光あるうちに光の中を歩め」|あの時のあの感じ|安達茉莉子

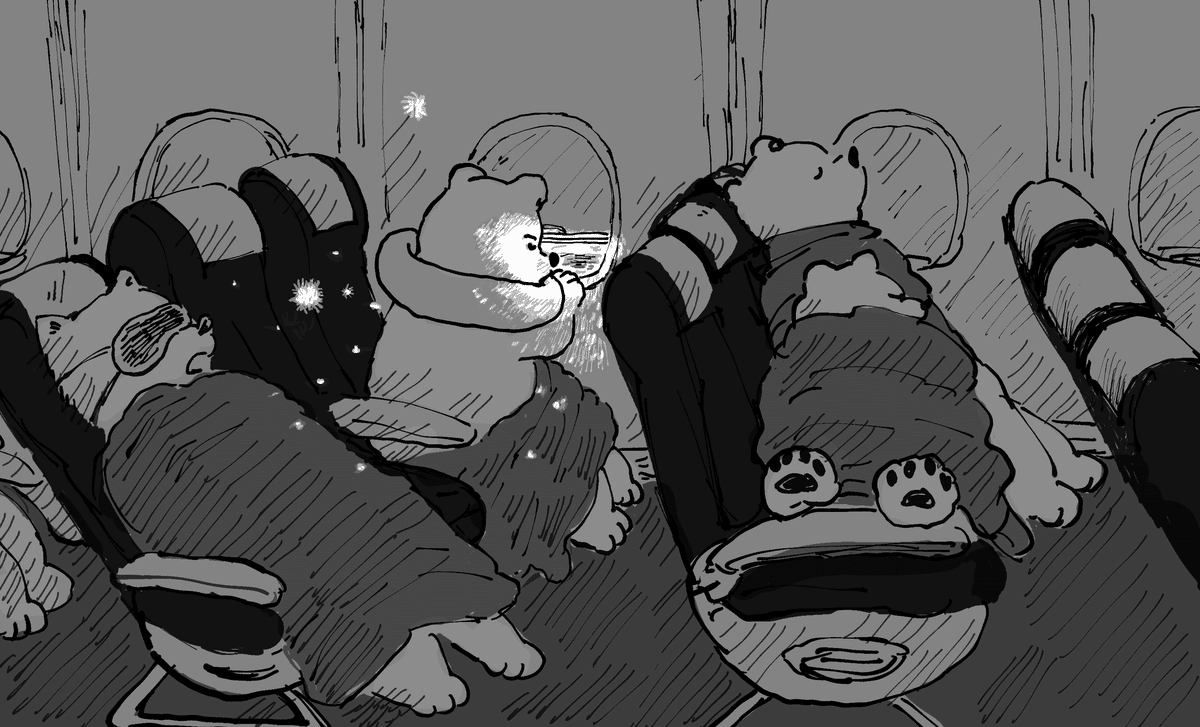

長距離を飛ぶ国際線の飛行機の中で目覚めたとき、機内はまだ夜だった。

どれくらい眠っていたかわからない。消灯になり、エコノミークラスで過ごす長い夜をうんざりしながら首の角度を変えてみたり、足をなるべく伸ばしてみたりしているうちに、いつの間にか寝入ってしまっていたようだった。

あたりを見渡すと、読書灯をつけて本を読んでいる人もほとんどいない。皆、寝静まっていた。口を大きく開けている、どこの国に住んでいるかも知らない赤の他人の寝顔を見ていると、夜中に家族全員が眠っているなか、一人だけ目が覚めてしまったような少し心許ない気持ちになった。

ふと、窓を少し開けてみたくなった。どうせ外は真っ暗で何も見えないだろうけれど、夜の空はどんなふうに見えるのだろう? 窓に手をかけて少しだけ開けてみると、驚くことに光が差し込んだ。

まるで、暗闇に切れ目が入ったようだった。窓の外はすでに明るくなっていた。まず透明な青い空が目に入った。透明なグラデーションのその下には黄色い光の筋がぼんやり霞んだ海と平行に走っている。細く開けた窓の切れ目から、しばらく外を眺めていたら、あっという間に外側の世界は薄い桃色に染まって、どんどん明るくなっていった。朝はきていたのだ。人工的に作られた夜の中にある機内と、外の明るく透明な世界は、たった一枚の窓を隔ててまるで別世界のようだった。真っ暗なのは、眠っているのは機内だけで、飛行機自体はもう朝の光の中を飛んでいたのだった。

『光あるうち光の中を歩め』という小説がある。友人が何気なくそのタイトルを口にして以来、ふとしたときに思い出す。光あるうち光の中を歩め。そう言われたら、それ以上返す言葉がない。光あるうち光の中を歩め、光あるうち光の中を——心の中で唱えて、ただそのように歩こうと思わされた。

トルストイが書いたその小説を読んでみると、もとは聖書のイエスの言葉から来ているようだった。その後また数年が経ち、改めて聖書を読んでみた。

『ヨハネによる福音書』第12章35節・36節にあった。「光」として現れたイエスは、もう間もなく十字架に磔にされることを知っていた。イエスは、彼に会いにきた群衆に向かっていう。

光は、いましばらく、あなたがたの間にある。暗闇に追いつかれないように、光のあるうちに歩きなさい。暗闇の中を歩く者は、自分がどこへ行くのか分からない。光の子となるために、光のあるうちに、光を信じなさい。

ここでいう「光」とはイエスのことであり、キリスト教の「神」のことであり、特別な意味合いがある。「暗闇」もまたそうだが、「暗闇」と聞いたとき思わず、私にとってそれはどのようなものだっただろうと考えた。私にとっては「暗闇」とは少なくとも夜のことではなかった。夜は夜で、あたたかい夜もあったし、昼にはなくて夜にだけある美しさを知っていた。

「暗闇」は、もしかしたら一見ただ暗闇とは気づかないのかもしれない。あの時の飛行機のように、光はすでにそこにあるのに、窓が閉まっていて気づかない。あるいは、窓があることさえ知らされていないような、そんな状態かもしれない。

そしてそんな状態は、決して遠いものではない。私にとっても、誰にとっても。

あるとき、下北沢にある本屋に向かって友人と歩いていた。晴れた日、夕暮れ時で、もくもくとした雲に光が当たり、驚くほどきれいだった。思わず友人に「空がとてもきれいだね」と言うと、びっくりした顔をした。

「空なんて久しぶりに見たよ。それに、そんなことを教えてくれた人も久しぶりだった」

そう言われて驚いた。見落としようがないほど、夕空は目の前に、頭上にあった。友人が言ったことはずっと心に残っていた。人はみな空を見るべきだと言っているわけではなく、興味がなければそれで全く問題ない。驚いたのは、友人は感受性が豊かな人で、これまで何度もただ一緒に散歩をしては、桜が綺麗だとか街並みにあれこれ言いながら歩いていた。そういう美しい景色には同じ感覚で反応する「暗黙の同志」だと思っていたから驚いたのだった。飛行機の中にいるわけでもなく、壁も窓もなくても、目の前の空がまったく目に入らないときは、あるのだと思わされた。

抱えきれないものを抱えてストレスとプレッシャー、不安で潰れそうになるようなとき、これ以上耐えられないような時間を過ごすしかないとき、目を開いて歩いているはずなのに、視界は限りなく狭く何も入ってこなくなるようなときがある。店に入ってもお昼ご飯の味がわからない。話していても上の空で聞いていない。たとえ目の前に幸せの欠片が転がっていても、焦りと不安と、数時間後の仕事をどうにかするための算段で頭がいっぱいで。

自分が存在していることすら忘れてしまうような、生きているんだかどうなのかわからない、ほとんど虚無といってもいいような日々が私にもあった。そんな日々はいつ終わるのか見当さえつかず、ある一線を超えると、そもそもそんな日々が終わることがあるのか想像すらできなくなっていた。窓が存在していることそのものを忘れて、暗闇の中でなんとか前に進むことしか考えられなくなる。

だけど、切れ目が入るように、「そうでない世界」から光が漏れ出てくることがあった。

例えば——

会社のオフィスを出てまだ外が明るかったとき。

そのまま本屋に向かって、棚の前をただ歩いているとき。

ゆっくり本を選んでもまだ時間は夜の8時前で、これからどこに行くこともできると気づいたときの、時間を与えられたあの感じ。

そのときの「時間」とは、私が私として生きることがゆるされた時間だった。

酸欠になっていたときに酸素を与えられたような、息をすることができる、生きられる時間。それは、生きていることを感じられる時間。

忙しい暮らしの中で、うまくやっていく方法もわからないまま洗濯機の中でぐるぐる回されているような気持ちで生きていたとき、光どころか息ができなくなりそうだった。土日は少しだけ酸素が濃いように思えた。月曜が来ることが何より怖かった。また、「生きられない世界」に戻ってしまう。隙間から漏れてくるように差し込んできた「生きている世界」には、酸素が必要なだけたくさんあるように思えた。

「生きている世界」——時間がたくさんあって、好きなことをして、乗りたい方向の電車に乗って、二度寝をしたり早起きをしたりできるような、晴れた日の海に行って、数時間何もせずにただ海を眺めているような——そんな平行世界は、確かに存在していた。そこから漏れ出している「光」に気づき、それを渇望するように眺めているうちに、気づいた。私は夕日を最近見ていない。季節が変わる姿も見ていない。夏も覚えていない、秋も覚えていない。寒さも感じていない。おしゃれもしていない。

そして、わかった。

私にとって、生きることを感じて生きるのは、必要なことだったのだ。

昼間、気持ちの良い道を歩く必要があった。カフェでノートに日記を書く必要があった。ご飯はひとつひとつ静かに喝采をあげるように歓喜しながら食べる必要があった。夜に友達と待ち合わせてただ歩く必要があった。おしゃれして、頬に風を感じ、髪が揺れるのを感じる必要があった。コーヒーかカフェラテか真剣に選ぶ必要があった。電車に乗っている間、顔を上げて川を眺める必要があった。新幹線に乗るとき、海と富士山が見える瞬間に備えておく必要があった。

私が切望していたことは、どれもびっくりするくらい、どれもその瞬間にできることだった。生きていることをうまく感じられない世界と、生きる喜びが無料Wi-Fiみたいに無条件に開放されている世界とを隔てているものは、一枚の窓だけだった。

その一枚の窓が時にどれだけ重たく、溶接されているように感じることがあるのも、苦しいほど知っている。だけど、光はそれすら溶かしていくかもしれない。

光あるうちに光の中を歩む——そのためにはまず光の話をしたい。生きている感じがした瞬間を。

この連載では毎月、私が見つけた「光」を、そんな瞬間を、共有していきたいと思う。いざ酸素が与えられた私は勤勉に、妙な執拗さをもって、集めている。日々のことを。光のように見えたもののことを。獲物をとってきて見せにくる猫のように、特に頼まれてもいないのに届けていきたいと思う。

【参考文献】

(1)レフ・トルストイ『光あるうち光の中を歩め』原久一郎 訳(新潮文庫)

(2)日本聖書協会『新共同訳 新約聖書』 ヨハネによる福音書

連載『あの時のあの感じ』について

今、私たちは、生きています。けれど、今を生きている私たちには、自由な「時間」が十分になかったり、過ぎていく時間の中にある大切な「一瞬」を感じる余裕がなかったりすることがあります。生きているのに生きた心地がしない——。どうしたら私たちは、「生きている感じ」を取り戻せるのでしょうか。本連載ではこの問いに対し、あまりにもささやかなで、くだらないとさえ思えるかもしれない、けれども「生きている感じ」を確かに得られた瞬間をただ積み重ねることを通じて、迫っていきたいと思います。#thefeelingwhen #TFW

著者:安達茉莉子(あだち・まりこ)

作家、文筆家。大分県日田市出身。東京外国語大学英語専攻卒業、サセックス大学開発学研究所開発学修士課程修了。政府機関での勤務、限界集落での生活、留学など様々な組織や場所での経験を経て、言葉と絵による作品発表・エッセイ執筆を行う。著書に『毛布 - あなたをくるんでくれるもの』(玄光社)、『私の生活改善運動 THIS IS MY LIFE』(三輪舎)、『臆病者の自転車生活』(亜紀書房)ほか。