水が流れだす春のあの感じ|安達茉莉子

外を歩くと、あちこちで芽吹き始めている。

怖いくらいゆっくりと過ごした2月が終わり、3月になっても私は急ぐのをやめていた。溢れる空白期間(つまり仕事が少ない期間)は、最初は刑罰か、今後仕事がこなくなる奈落の底の始まりのように思えていたが、慣れてみると実際は恩寵だった。ベッドから出ずに長編ドラマやアニメ、漫画を一気見&一気読みしていた時間はどこか後ろめたいものがあったけれど、そんな時でも、ぽたりぽたりと一滴ずつ、生命力のダムに水は溜まっていたのだった。

ゆっくり進む時間の過ごし方に慣れてきたら、生命力のダムから水が流れはじめた。感性の経絡に水が流れこむように、いろんなことが新鮮に感じられる。たとえば、朝、白湯を沸かすとき、タイマーなしでもちょうどいい温度になったことがわかる。身体の内側、食道の内壁をあたたかでやわらかい白湯が通って、胃の辺りで流れを見失う感覚。昼あたりには水をごくごく飲む。無味無臭のはずの水にも、いろんな「味」があり、美味しいと感じる時もあれば違和感を覚える時もある。

このゆっくり生活も加速してきた。天気が良い日は朝起きて散歩するようになった。歩いてみると、いつの間にかそこら中の樹々に花が咲いていた。つい最近まで蕾だったものが、膨らんで弾けるように枝の先で花開く。甘い匂いがまだ少しひんやりとした空気に漂う。土の匂いもどこからかしてくる。もう大地はしっかり緩んで、春になっているようだった。正直もうちょっと寝ていたいなあとも思う。さあ春だよ、なんて号令をかけられても、こちらはいきなり走れない。だから、ただ流れるままに、ただ歩いてみる。ただ感じるなかで、ようやく身体も感性も目覚めていく。

樹々の花を眺め、空気の湿度の違い、ついに来たかもしれない花粉症の気配を感じたりしていると、なんだか遥か昔、中国のどこかで山や河を眺めて漢詩を詠んでいた前世でもあったのではないかという気がしてくる(春の漢詩を調べていたら「春風春水一時来〈春風春水 一時に来る〉」という白居易の詩の一節があった)。

長閑な生活、隠居するにはまだ早いと尻を蹴っ飛ばしたくもなるけれど、こんな世界の片隅のような生活にも憧れていた気がする。事件やドラマは起こらないし、何かのステージに上がろうとも思わない。そんなことは関係なく、ただ日々一喜一憂しながら、ただ生きている感じ。草むらにただ花が咲いて終わるような。蕾が膨らんでいたり、そのことをひそかに大事に思うように、一瞬一瞬を経験しながらすぎていく、誰にも顧みられないけれどまったく構わない毎日。

部屋でごろごろしながらInstagramを見ていると、敬愛するコンテンポラリーダンサーの柿崎麻莉子さんの投稿が目に入った(拙詩集『世界に放りこまれた』〈ignition gallery〉に収録されている「ywnlm」という一連の詩は、柿崎さんと、私の友人であるシンガー・ソングライターの大和田慧ちゃんがコラボレーションした公演のために書き下ろしたもので、柿崎さんとの出会いがなければ生まれなかった詩だった)。

3月の頭に行う公演で、羊文学の塩塚モエカさんが曲を書き下ろしているという。場所は名古屋。新横浜からのぞみで一駅といえば一駅、なんとか行けないか考えたが、どうしても先約とギリギリ重なってしまう。ひとまず詳細を聞くだけ聞いてみようと柿崎さんに連絡してみると、よかったらどうですか? とリハーサルの見学に誘ってくれた。

リハーサルのスタジオに着いたら、ぱあっと溢れるような笑顔で出迎えてくれた。

今回の公演は「Dawning together」——「みんなで夜明けを迎える」というタイトル。はじめて「色」を見た時の赤ちゃんの純粋な喜びがテーマにあったと話してくれた。生まれてすぐはモノクロだった視界が、あるときからカラーになる。柿崎さんのまだ小さなお子さんがはじめて色を「見た」とき、本当によろこんでいたという。

その日は公演前最後のリハーサルだった。今回出演する小林萌さん、モテギミユさん、吉田渚さんに、柿崎さんが自分も踊りながら言葉でイメージを伝えていく。少しの言葉で一気に流れが変わるように、動きだけでなくて、彼女たちの存在から発せられ立ち上がるものがどんどん目の前で変わっていく。

三人の横に並んで立って、両腕を伸ばして揺らしながら柿崎さんは言った。

「“皮”の中を水が流れるのを感じてみて」

自分が皮の袋になって、その中を水が流れる感じ。

思わず、見ている自分も腕を上げて揺らしてみていた。隣で一緒に見学している大和田慧ちゃんも同じ動きをしていた。指先にまで水が詰まっているとしたら? いや、実際、詰まっている。その水が体の中を動く。柿崎さんの「踊り」を見ると、自分の内側にあるものが動いているのを感じる。もう何年も前、祖師ヶ谷大蔵のカフェの屋上ではじめてみた時もそう思った。彼女が踊るとき、見ている自分の中に風景が広がり、それが動く。

音楽とともに、通して踊る彼女たちを見ていると、自分の内側も開いて踊り出し、芽吹いていくものを感じた。それは確かに夜明けのようでもあったし、春のようでもあった。

柿崎さんはリハーサルの最後の方で、皆に「まず自分が楽しもうね」と言った。客席に向かうよりも先に、自分がまずステージに立って何を感じているか感じてみて、と。ステージの光が当たる感じや、足先が床に触れている感じ。気持ちよさや、心地よさを感じられたら、それは既に踊りなのかもしれない。

踊らないしステージにも上がらない私も、日常的にそうできればいいと思ったし、思えばやっていることでもあった。あちこち芽吹きはじめた花の気配に立ち止まって、日の光が顔に当たる瞬間を感じて、春が来るとはどういうものかを丸ごと感じる。やっぱり遥か昔の中国の詩人みたいだ。なんでもいいけれど、はじめて世界の「色」を目にした赤ちゃんのように、自分の目に映るものにただ全部含まれてみたい。春は今ここにある。

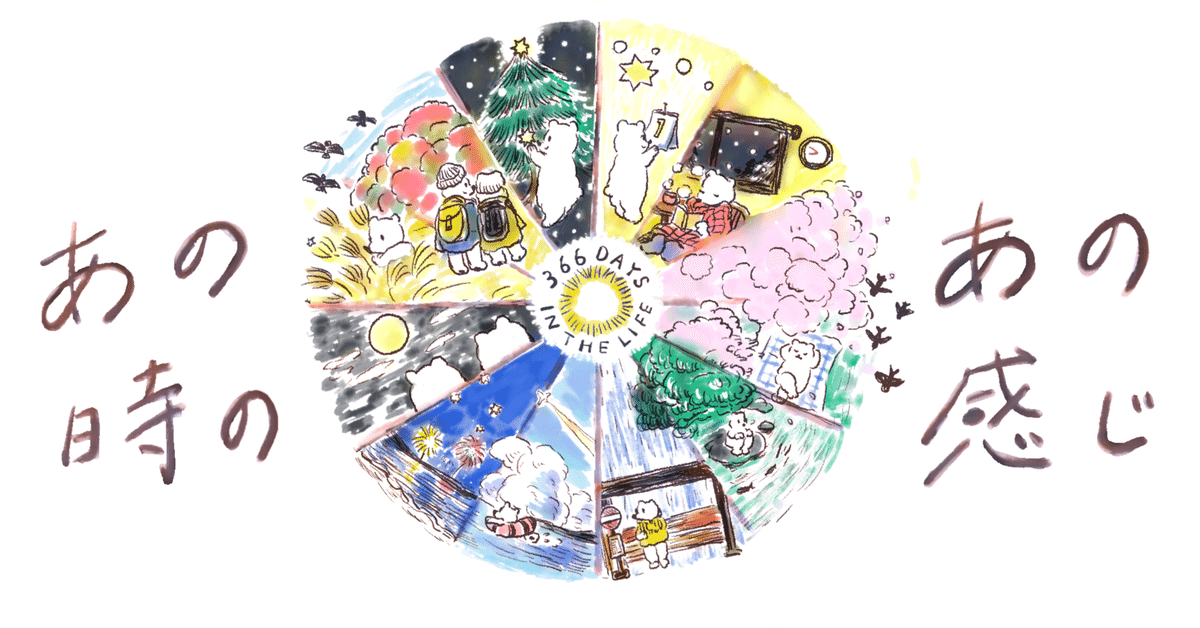

連載『あの時のあの感じ』について

今、私たちは、生きています。けれど、今を生きている私たちには、自由な「時間」が十分になかったり、過ぎていく時間の中にある大切な「一瞬」を感じる余裕がなかったりすることがあります。生きているのに生きた心地がしない——。どうしたら私たちは、「生きている感じ」を取り戻せるのでしょうか。本連載ではこの問いに対し、あまりにもささやかなで、くだらないとさえ思えるかもしれない、けれども「生きている感じ」を確かに得られた瞬間をただ積み重ねることを通じて、迫っていきたいと思います。#thefeelingwhen #TFW

著者:安達茉莉子(あだち・まりこ)

作家、文筆家。大分県日田市出身。東京外国語大学英語専攻卒業、サセックス大学開発学研究所開発学修士課程修了。政府機関での勤務、限界集落での生活、留学など様々な組織や場所での経験を経て、言葉と絵による作品発表・エッセイ執筆を行う。著書に『毛布 - あなたをくるんでくれるもの』(玄光社)、『私の生活改善運動 THIS IS MY LIFE』(三輪舎)、『臆病者の自転車生活』(亜紀書房)、『世界に放りこまれた』(twililight)ほか。