解いてみた【千葉県立中学入試】21一次:1-1 し、す QC、PDCA、数値化を考える。

■noteに書く意味合い、目標

初回、書いてみた。ここを参照!

これは、柏の葉にすむ保育園児の父が、

中学入試について早すぎる研究を開始し、子育てに生かすための記事。

■1. し:漢字二字でこたえる!

聞かれていること:"商店街の〇〇" 〇にはいる漢字二字とは?

答えるまでの思考ステップ

1.まず資料7はいったいなんなのか?考えてみる。

タイトルには、まちづくりの様子とありますね。

よくしたい問題点からはじまり、協力者で集まって、アイデアを出し、計画を立てて実行。〇〇を経て、ふりかえり となっています。

つまり、〇〇は、計画をして実行をし、振り返るまでの間におきることです。一体、なんでしょうか?

2.「し」に書いてあることの意味合いを考える。

中身を見てみると、こんな言葉が出ています。

「観光バスが来るようになった」

「客がだんだん増えてきた」

これはつまり、このような意味合いが隠れていると考えられます。

カッコで描いてみます。

「観光バスが来るようになった(これまではこなかった)」

「客がだんだん増えてきた(これまでは増えなかった)」

つまり、実行によって、商店街が変わった、といえます。

変わったことを漢字二字でなんというでしょうか?

こたえは、"変化"あたりがいいでしょうかね。

ちなみに、父は"評価"とはじめに解答が思い浮かびました。

評価ではダメでしょうか?

■補足1:こういった改善活動のもとになる考え方は、社会人を経験するとよく触れる。

父は製造業(プライム市場上場の、そこそこの規模)を

2社経験しているのですが、2社とも、起きている問題の解決をどうやってやるか、その過程をよくみられ、成績(お給料)につながります。

結果を出すことだけでは足りず、過程を重要視されます。

ここで、2つのタイプの社会人をだしてみます。

タイプ1:結果がすごいけど伝わらないタイプ

ひとつめのタイプは、とても発想がゆたかだけど、

自分の考えを伝えるのがうまくないタイプです。

問題の原因はこれだな!とあてるのがうまいので解決が早いし、

こまったときみんな頼ります。

しかし、トラブルと原因の関係を聞いてもあまり教えてくれない

(悪意はないと思いますが)ので、

まわりには考えてることがわからなくて、あんまり評価されません。

そのため、仕事がやりにくくなってしまいます。

ときには、えらいひとに説明がつたわりにくいせいで、

言い換えがうまい人(知識はない)に間に入られてしまい、

うまく説明されてしまい自分の成果を横取りされることさえあります。

そうして、成績が上がりにくくなります。

まわりには理解されにくいけど、結果は出てくるので、

えらいひとはこの人を都合よく使います。

個人的には、もっとむくわれてほしいと思うタイプです。

タイプ2:結果はそうでもないけど、伝わるタイプ

一方、結果はあまりよくないけど、計画をみんながわかるように説明し

メンバーをうまくまとめ、しっかり振り返ることができるタイプです。

これは、結果が悪くても評価されることがあります。

(過程がわかりやすいので、

"仕事に再現性が出る"といわれ、良いとされています)

えらいひとからは評価されますが、あたまのいいメンバーからは、

何にも知らない素人とみすかされることもあります。

2つのタイプはかなり極端なのでどちらが良いとかいいにくいですが、

自分のまわりひとをみていると、

タイプ2のほうがえらくなりがちと感じてます。

しかし、実は近年、2つの境目がなくなってきています。

それは、問題解決のやりかたがかなり決まってきているからです。

■補足2:資料7はビジネス現場でもよくある取り組みの考え方である。

ここでは、参考に、有名な2つの問題解決のやりかたをかきます。

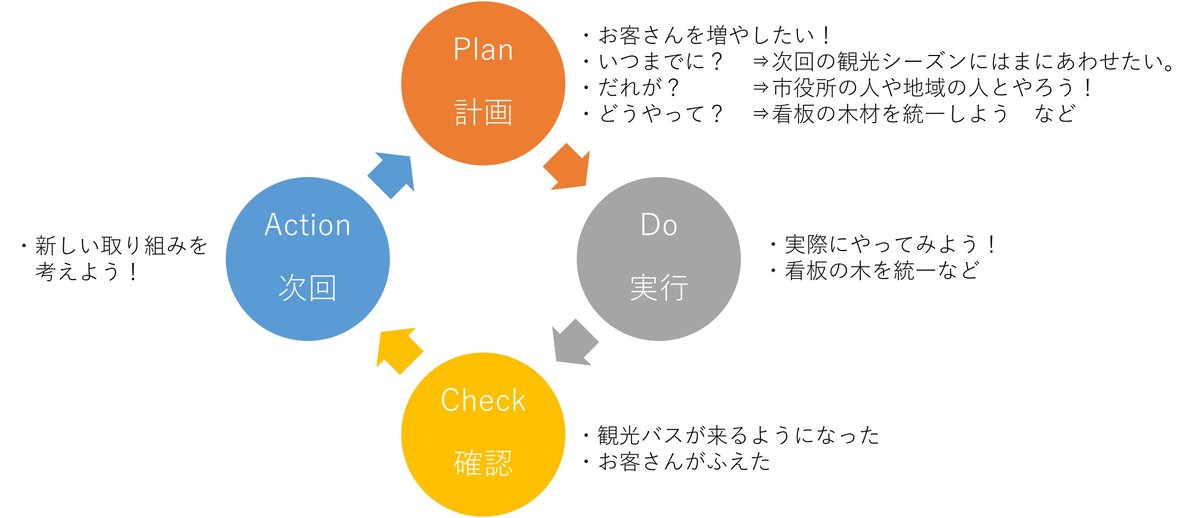

1)PDCAサイクル

以下の頭文字をとってつけた、すすめかたです。

Plan(プラン 計画)

Do(ドゥ 実行)

Check(チェック 確認)

Action(アクション 次やること)

資料7では、

"お客さんがこない"①困り事から始まり、②人を集めて、③アイデアを出し④計画をたて実行し、⑤変化がおき、⑥ふりかえりをします。

PDCAにあてはめると、④がPとDで、⑤がと⑥がCとAです。Aをやったら、またPにもどります。今度は、よりよくするためのPです。

こんなイメージです。

2)QCストーリー

今回は、こっちのほうがしっくりきます。

おとうさんに問題を見せると、QCストーリー型だねって

言ってくれるかもしれません。

QCストーリーは、こんな順序でやります。

(問題に少し合わせているので、専門的には違う言葉になります)

①問題の発見

"お客さんが来ない"

②解決する体制を作る

リーダー"まちをよくするぞ!"

メンバー"町の自慢を教えたい!"

運営"アイデアを出せるように集まりましょう!"

③アイデアだし(分析をしたりもします)

・町にいる時間を増やしてほしい

・古い町並みを生かしたい/味わってほしい

④計画

・看板には同じ木材を使おう!

・公園を作ろう!

・空き店舗に出店を呼び掛けよう!

⑤実行

・やってみたら、観光バスが来るようになった!

・まえより、お客さんが増えた!

⑥振り返りと、次はどうするか決める

・実際に変化はどのくらいあった?

こんなイメージです。

参考ページもペタリ。(PDCAサイクル)

こちらも参考ページもペタリ。(QCストーリー)

■2. す:10-15字の作文

考え方:前後の文章を読んで、どんなイメージの言葉が入るのか考える。

直前:お客さんの増加にあう新しい取り組みを考えてみよう

問題:〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇か、わからない(かなしい顔)

直後:一年ごとの変化を今後は具体的に調べていこう

お客さんをもっと増やそうと考えているようですね。

それに対して、一年ごとの変化を調べようと言っています。

ここの変化って、何を指しているでしょうか?

直前ではお客さんの話をしているので、かりにお客さんだとしましょう。

そうすると、客数の変化を調べようと言っていることになります。

あれ?これまで、お客さんは増えていると言っていませんでしたっけ?

そうです、言っているんです。

でも、どれくらい増えたのかは書いていません。

実行した地域の人が、そう感じているだけで、

個人的な感想になってしまっているのでした。

こういった場合は、何人増えたのか、数字にすることが大事です。

去年は100人だったのが、10000人になれば、100倍ですね。

これはものすごい変化です。

100人だったのが、120人になっていたら、どうでしょう。

もしかしたら、あんまり効果がないのかもしれません。

もちろん、何人くらい増やしたら効果があるといえるのか、

決めておく必要はあります(目標設定といいます)が、

とにかく、数字にして、みんながわかる"ものさし"ではかることが

こういった取り組みには必要なのです。

これを、"数値化"といいます。

では、どうやって人数を数えたらよいのでしょう?

こういうことこそ、みんなでアイデアをだして決めていくのです。

と、いうことで、おそらく、

「どれくらいお客さんが増えた」のようなイメージの言葉が

入ると予想できました。

ここでかなしいかおをしている資料7のキャラは、

いいところに目をつけていますね。

■補足3.数値化の鬼と化す ための生活

実際に変化があったのか、雰囲気で判断するんじゃなくて

数字で判断できるようになろう!と長男にはよく話しています。

振り返ってみると、日常生活でも数値化はいろんなところに。

例

・父)熱がありそう。会社休もう(サボろう)かなあ

⇒どのくらい?体温計ではかってみよう。

・長男Y君)ご飯の量が多くて食べられない。

★余談)我が家の長男Y君は小食で、

なんとか夕飯の量を減らそうとあの手この手で交渉をしてきます。

⇒どのくらいかな?毎日ご飯の量を測ってくばろう。

・父)なんか痩せた気がするから、お酒でも飲みに行こう。

⇒どのくらい落ちた?体重をはかってみよう。全然へってないね。

こういうところで、どのくらい?を合言葉に、

生活するのがいいかもしれません。