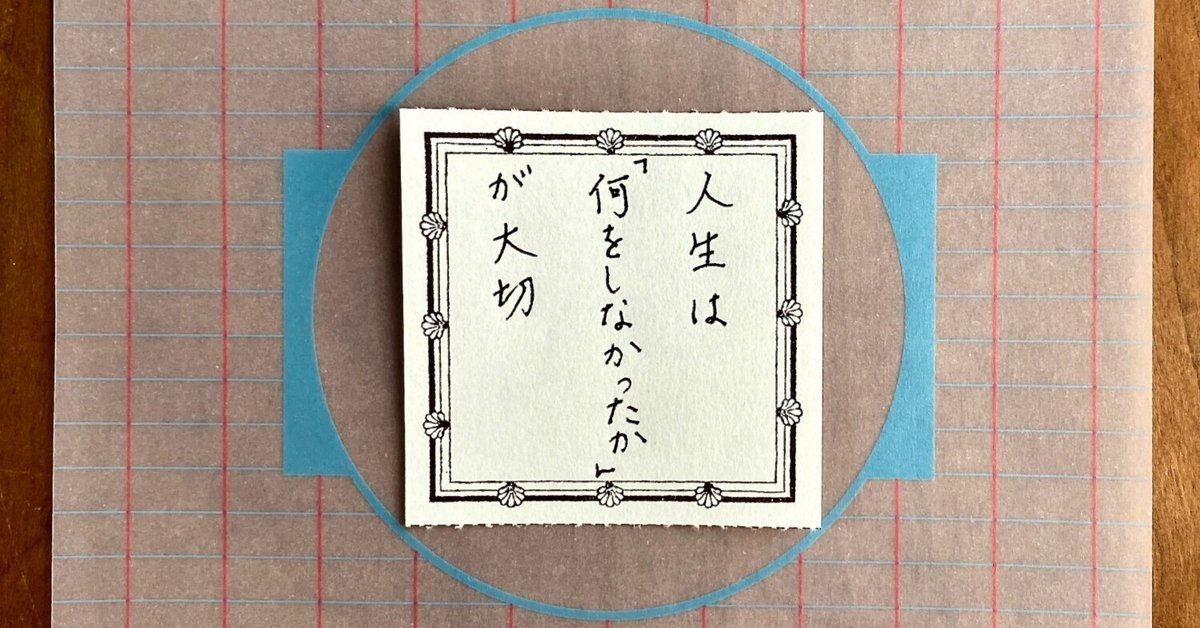

人生は「何をしなかったか」が大切

今年最初のエッセイです。

少し長いですが、もしよろしかったら。

新しく始めたエッセイの連載です。

毎月、15日と30日の夜に、アップする予定です。

バックナンバーは、『人生は「何をしなかったか」が大切』というマガジンに入れていきます。

人は「人生で何をしたか?」で判断されがちです。

でも、「何かしなかったか」を誇りにしてもいいのではないでしょうか。

何かを成しとげてこそ、人生を生きたと言えるのか?

人は「人生で何をしたか?」で測(はか)られがちだ。

私も10代のころは、「自分は将来、何をするんだろう?」と夢見ていた。

夜、眠る前のふとんの中などで。

たくさんの人たちが、いろんなすごいことを成しとげている。

アインシュタインが相対性理論を考え出したり、ダ・ヴィンチがモナリザを描いたり、始皇帝が中国を統一したり。

もちろん、そんなすごいことは自分にはできない。

そんなことはわかりきっている。

それでも、もっと小規模でいいから、何かをしたいと思っていた。死ぬときに、「自分は人生でこういうことをした」と思えるようなことを。

逆に言うと、何もない人生をおそれていた。

死ぬときに、「何もできなかったなあ」とガッカリするとしたら、それはすごくつらいことではないかと思っていた。

ダ・ヴィンチがこんなことを言っている。

あたかもよくすごした一日が

安らかな眠りを與(あた)えるように、

よく用いられた一生は

安らかな死を與(あた)える。

私は「いやなことを言うなあ」と思ってしまった。

夜、寝るときに、ものたりなさを感じることがほとんどだからだ。なかなか一日を「よくすごす」ことなんてできない。

だとすると、人生の最後にも「安らか」ではいられないということだ。

なんていやな予言だ。

これが一生か、一生がこれか

それでも10代のころは、まだ未来がたっぷりあると思っているから、「まあ、人生に何かあるだろう」と楽観していた。

たしかに〝何か〟はあった。

でも、思っていたものとはまるでちがっていた。

20歳で難病になったのだ。

そこからは20代はまるまる、そして30代になっても、ずっと闘病生活だ。人生は闘病一色。

これが「野球しかやっていなかった」とか「絵しか描いていなかった」とかならいいのだが、「闘病しかしていなかった」では、じつにむなしい。

人生が空っぽどころか、マイナスだと感じた。

何もしていないどころか、ずっと溺れかけているのだ。

トイレに行ったりしたとき、ふと「自分の人生はこれだけなのか、これが自分の人生なのか」と思うと、ふいに涙が頬を流れたりして、自分でも驚いた。

樋口一葉の「これが一生か、一生がこれか、ああ嫌(いや)だ嫌だ」という言葉が身にしみた(「にごりえ」『樋口一葉 ちくま日本文学13』ちくま文庫)。

最近、雑誌「BRUTUS」のNo.1008で「一行だけで。」という特集をやっていて、穂村弘さんがこういう短歌を紹介していた。

眠らむとしてひとすじの涙落つ きょうという無名交響曲

大滝和子『銀河を産んだように』砂子屋書房

解説にはこう書いてあった。

何事もない一日が過ぎて、何者でもない自分が、誰にも知られないまま、世界の片隅で眠ろうとする。その時、不意に「ひとすじの涙」がこぼれた。悲しいとか淋しいとかは、よくわからない。ただ、今日という日を生きた命の雫のような涙。「むめいこうきょうきょく」の中には「きょう」の響きが隠されている。

「何者でもない自分」

「誰にも知られないまま」

「世界の片隅で眠ろうとする」

ということが、私もひどくこたえていた。

「何をしなかったか」の大切さ

でも、今はまったく考えがちがう。

2022年2月28日に私はTwitter(現X)にこうツイート(現ポスト)した。

「何をしたか」で、人を評価しすぎだと思う。

— 頭木弘樹📕UC『カフカ断片集』『口の立つやつが勝つってことでいいのか』『食べることと出すこと』 (@kafka_kashiragi) February 28, 2022

「何をしなかったか」も、とても大切。傷つけなかった、人の上に立とうとしなかった、差別しなかった、欲に溺れなかった……。

人生を振り返って、「あれをやった」と感慨にふけるのもいいが、「あれをやらなかった」と誇りするのもありだと思う。

どうしてそう考えるようになったかというと、最初はこんなきっかけだった。

昔の知り合いと久しぶりに集まったときに、ある女性が再婚を報告して、こう言った。

「わたしの今の夫、すっごく素敵なの!」

どんなのろけを聞かされるのかと思ったら、

「お酒をぜんぜん飲まないの!」

と、それだけで終わった。

(えっ、それだけ?)と内心、思った。

まあたしかに、大酒飲みよりはいいかもしれないけど、素敵と言うほどの長所だろうか。むしろ、お酒をいっしょに楽しめないのは欠点と思う人も多いのでは。そんなふうに思った。

でも、あとから知ったのだが、彼女の前の夫は、アルコール依存症になり、暴力暴言その他、さんざん苦労したのだそうだ。なんとか別れることができて、それでもしばらくは男性恐怖症にもなっていたらしい。

だから、お酒を飲まないということは、彼女にとっては大変な長所なのだ。

「大酒飲みよりはいいかもしれないけど」などと軽く考えた自分を反省した。大酒飲みの夫がどれほど大変か、リアルに想像できていなかった。

リアルに体験した彼女にとって、お酒を飲まないということは、光り輝くほどの美点なのだ。

このときまで私は、人の長所というのは「何かができる」ことだと思っていた。「仕事ができる」とか「親切にできる」とか。

しかし、「何かをしない」ということも、また長所になりうることに、このとき初めて気がついた。

カフカが"書いていなかった"こと

もうひとつ、こういう出来事もあった。

私は以前から、カフカと2回も婚約した恋人のフェリーツェが、どうしてカフカを好きだったのか、不思議だった。

カフカはこんな手紙を送ってくる人だ。

将来にむかって歩くことは、ぼくにはできません。

将来にむかってつまずくこと、これはできます。

いちばんうまくできるのは、倒れたままでいることです。

神経質の雨が

いつもぼくの上に降り注いでいます。

今ぼくがしようと思っていることを、

少し後には、

ぼくはもうしようとは思わなくなっているのです。

こんなことをラブレターに書いてくる人と、つきあいたいだろうか?

1回目の婚約はまだしも、それが破棄になったあとも、再度婚約しているのだ。カフカのどこをそんなにいいと思ったのか?

その答えがわからないまま、私は『カフカはなぜ自殺しなかったのか?』(春秋社)というカフカの伝記本を書いていたのだが、カフカの友人の医師で作家のエルンスト・ヴァイスが、フェリーツェのことをこんなふうに評したというのだ。

「相手のベルリン女性はただ実務だけの人間であって、『時代の毒』にもっとも染まった女であり、生活をともにできるはずはない」(池内紀『フランツ・カフカの生涯』新書館)

フェリーツェは当時はまだ珍しかったキャリアウーマンで、10代でタイピストからスタートして20代前半で大手企業の管理職まで出世した人だ。

そういう女性には、こういう反応を示す男性のほうが当時は多かっただろう。未だにそういう男性が少しはいるくらいなのだから。

しかし、カフカはまったくちがう。そんなことは思いもしなかっただろう。

そこでハッと気がついた。

カフカの日記や手紙には、「男らしく」とか「女らしく」とか「男だから」とか「女だから」とか、そういう言葉がまったく出てこない!

出てくる言葉には気がついても、出てこない言葉には気がついていなかった。

盲点だったと思った。

その人が何を書いたかだけでなく、何を書いていないかにも注目しなければと、このとき肝に銘じた。

ともかく、カフカには、そういう魅力があったわけだ。

男性社会の中で、周囲の男性たちからの批判的な目につねにさらされていたフェリーツェにとって、そういう批判を思いつくことさえないカフカは、どれほど素敵に見えたことだろう。

他にはなかなかいない、かけがいのない存在であったはずだ。

なるほど、これは2回婚約してもおかしくないなと思った。

カフカの魅力もまた、男女差別をしないという、"しない魅力"であったわけだ。

もちろん、これは推測で、フェリーツェが本当はどう思っていたのかは当人にしかわからないが。

ヴィヴェカナンダ師の言葉

その後、ネットでこんな言葉に出合った。

もっとも偉大な人々は、人に知られることなく死んでいった。

人々が知るブッダやキリストは、第二流の英雄なのだ。

ロマン・ロラン

おおっ、こんな言葉があったのかと思って、感激した。

ぜひラジオで紹介しようと思って、出典を調べたのだが、これがなかなかわからない。

困り果てて、図書館のレファレンスの方に相談したら、なんとロマン・ロラン全集をすべて調べてくれた。

でも、出てこなかった。

ついには、ロマン・ロラン協会に問い合わせてくれて、その答えは「ロマン・ロランにそういう言葉はない」というものだった。

詰んでしまって、けっきょくラジオでは紹介できなかった。

じつは、名言にはこういうことがよくある。出典を見るとちがう言葉だったり、そもそもそんなことは言ってなかったり、別の人の言葉だったり。名言紹介の難しさは、ほぼ出典探しにあると言ってもいいほどだ。

あとでわかったのだが、この名言は「別の人の言葉だった」というパターンだった。

ヘンリー・ミラーが『冷房装置の悪夢』という本のエピグラフで、ヴィヴェカナンダ師の言葉を紹介している。

この世のもっとも偉大なる人々は、無名のまま消えて行った。われわれの知っている仏陀やキリストごとき聖人も、世人が知らぬそれらの偉大なる人々にくらべるなら、二流の英雄にしかすぎない。

ヴィヴェカナンダ師というのは、インドのヒンドゥー教の出家者で、ロマン・ロランは彼を強く支持していたそうだ。それでこういう混乱が発生したのだろう。

出典はわかったが、宗教家の言葉というのは、たとえば「右の頬を打たれたら、左の頬も差し出しなさい」のように、素敵だけれども、一種の理想論なので、少し残念だった。

もっと日常的な実感から語っている人はないものかと思った。

自分がしなかったことを誇りに

シオランの本を読んでいたら、こんな言葉にぶつかった。

自分がしたことを誇るのもよかろう。だが、それよりも私たちは、自分がしなかったことを、大いに誇るべきではなかろうか。その種の誇りを、ぜひとも創り出すべきだ。

ずばりの言葉だ。

しかもシオランは、「若い人たちに教えてやるべきことはただの一事、生に期待すべきものは何ひとつとしてない、少々譲ってもほとんど何ひとつない、ということに尽きる」(『生誕の災厄』新装版 出口裕弘訳 紀伊國屋書店)などという、みもふたもないことを言う人なので、決して理想論でもない。

さらに、このシオランの言葉について、山田太一がインタビューでこう語っていた。

ルーマニアの哲学者エミール・シオランが、「みんな何かをなしたことで表彰されるけれども、もしかすると、しなかったことでほめることが必要かもしれない」というようなことを書いていますが、ぼくは、そこにすごく共感しています。

————しなかったことでほめる、というのは?

たとえば、戦争をしなかったとかね。それはすごいことだと思います。しなかったことでこの世を潤(うるお)したとか、そういうことも考えたほうがいいと思うんです。しなかったことを探すと、たくさんありすぎて、表彰するのに困ってしまうかもしれませんが……。それでも、しなかったことで表彰してもいいんじゃないかという考え方自体、ぼくはとてもいいセンスだと思いますね。そういうのがいいなあと思ってしまう。

私は山田太一の大ファンで、今ではスタジオジブリの『熱風』という雑誌で「山田太一といっしょに山田太一ドラマをすべて見る」という連載もさせてもらっている。

それなのに、まず真っ先にこの発言に気づかなかったとは!

あるいは、山田太一のこうした考え方に感化されて、私もそういうふうに考えるようになったのかもしれない。

シオランも、「理念は、私たちの腸(はらわた)から立ちのぼってくるものではない」「掛け値なしに私たちのものであることなど、絶対にない」と言っている(『告白と呪誼』)。

「何をしなかったか」という目で、あらためて周囲の人を見てみる

上の山田太一の言葉にあるように、もし「戦争をしなかった」としたら、これはものすごいことだ。

もしヒトラーが虐殺をしなかったら、どんなに多くの人が助かっただろう。

きっとそういう「しなかった」人たちもたくさんいたはずだ。

しなかったから、誰も知らないだけで。

誰も知らない——。

ここに「何かをしないこと」の問題点がある。

ヒトラーが虐殺をしなかったら、ただの無名な画家だったかもしれない。

ヴィヴェカナンダ師も「この世のもっとも偉大なる人々は、無名のまま消えて行った」と書いている。

せっかくいいことをしたのに——いや、ひどいことをしなかったのに、誰にも気づいてもらえないのだ。

これはものたりないことだと思う。

人にはどうしたって、自分のやったことを評価してほしい気持ちがある。

「しないこと」だって、それは同じだろう。

「したこと」には気づいてもらえるが、「しないこと」には気づいてもらえない。

何かをしなかった上に、それを評価してもらうこともあきらめなければならないのだ。

これはそうとうの精神力を必要とする。

シオランの言うように、「自分がしなかったことを、大いに誇るべきではなかろうか」。

やったことを自慢する人は多いのだから、やらなかったことも自慢していいだろう。

自慢はいやだとしても、せめて自分の中では、「大いに誇るべきではなかろうか。その種の誇りを、ぜひとも創り出すべきだ」と思う。

そして、周囲も、なるべく気づいて上げるよう、心がけたいものだ。「この人は何をしたか」だけでなく、「何をしなかったか」という目で、あらためて相手を見て見るのだ。

そうすると、今まで気づかなかったよさに気づけるかもしれない。

したこととちがって、しなかったことは、意識しないとなかなか気づけない。私のカフカの場合がそうだったように。

しかし、意識すればかなり気づける。そのちがいは大きい。

老子とクマのプーさん

しなかったことで有名な人も、世の中にはいる。

たとえば、老子だ。

なにも為さないということを為し、

なにも事がないということを事とし、

なにも味がないということを味とする。

などと述べている。

無為自然な生き方をして老子は尊敬された。

また、先のツイートをしたときに、クマのプーさんが、

何もしないをする。

と言っていることを教えてもらった。

本の中でではなく、映画「プーと大人になった僕」の中のセリフだそうだ。

プーさんのこの言葉も素敵で、プーさんはとても愛されている。

老子もプーさんも、特別な存在で、マネをするのは難しい。

でも、こういう2人(ひとりと一頭?)がいることも、頭の片隅においておくと、何もしないことを、より楽しめるし、誇りにできるのではないだろう。

「もっとも輝かしいもの」

モンテーニュの『エセー』は、私が今書いているようなエッセーの源流のようなものだが、そこにこう書いてあった。

われわれは大馬鹿者である。だからこんなことを言う。

『あの人は生涯を無為のうちに過ごした。私は今日何もしなかった。』

——なんだと。あなた方は生きたではないか。それが、あなた方の仕事の根本であるばかりでなく、もっとも輝かしいものではないか。

私には、この言葉がとてもしっくりきた。

「何もしなくも、人生を生きたと言えるのか?」という問いへの、ひとつの答えだと思う。もちろん、「言える!」という答えだ。

生きているだけで、もう充分にすごいことだ。

さらに「何かをしなければ」と思う必要はない。

もしさらに何か心がけるとしたら、「何かをしない」ことも意識してみる、というのがいいのではないだろうか。

「◯◯をしない」を新年の目標に

新年の目標を決めた人も多いだろう。

それはきっと「◯◯をする」というかたちをとっているだろう。

もしよかったら、そこにもうひとつ、「◯◯をしない」という目標を加えてみるのはどうだろうか?

それも面白いのではないだろうか?

私はまず「その人が"何をしないか"で評価する」を今年の目標のひとつとしてみたいと思う。

いいなと思ったら応援しよう!