#154 【深掘り】Composite Predicate(動詞+不定冠詞+名詞)あれこれ。

堀田先生のVoicyで秋元先生との対談が昨年8月にあった。Composite Predicateについての話だった。今回は、気になっていたいくつかの表現について、少しだけ深掘りしてみたい。

Composite Predicateについて

Composite Predicateは軽動詞(make, haveなど)+a(an)+動詞派生名詞(decision, lookなど)から成るイディオム的表現と考えられる。上記のVoicyでは次の特徴について説明があった。

発生的には、割と新しい。不定冠詞が関わるので、中英語あたりから徐々に確立してきた。

イディオムとは、定冠詞か不定冠詞のどちらかを取るかということで区別できる。

最後に名詞が来るので、リズムがとりやすい。

文法的には、have a $${\textit{adj}}$$ lookという構文を取るので、形容詞などで修飾がしやすい。

Composite Predicateについては、最近出版された中田達也(2024)『英語定型表現の科学』研究社にも関連したページがある(pp.74-96)。この本は、説明+学習法が載っているので、英語を身につけたい人には、とても役に立つ本だ。

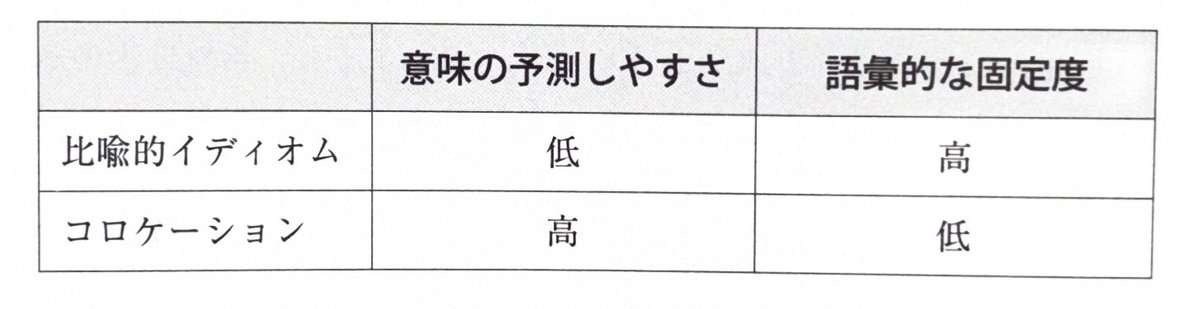

同書の説明のページ(p.78)では、少し意味合いが異なるが、比喩的イディオムとコロケーションという表現で表され、次のような表で両者を区別されていてわかりやすい。確かに、kick the bucketは意味の予測のしやすさは低く、固定度は高い。逆に"make a 名詞"では様々な表現が思いつき、意味も類推可能だ。

Ngram Viewerで見てみる。

では、実際にどのような表現があるだろうか。例として、まずはhave a $${\textit{adj}}$$ lookについてGoogle Ngram Viewerで参考程度に見てみる。すると、いくつかの表現で、2000年ぐらいから急速に増えてきているのが見て取れる。

なお、"have a look"と形容詞がlookを修飾していない表現は、0.00025%とされ、形容詞付きより25倍程度多いことに留意してほしい。

各軽動詞における表現

各表現でどのような形容詞が名詞を修飾するかという点も興味深いが、それよりもそれぞれの軽動詞にどのような名詞がくることが多いのか調べてみる。

(1) have

Google Ngram Viewerでは、have a look, have a choice, have a tendencyなどが上位に挙がっている。また、下位ではあるが、have an understandingなどわざわざ動名詞を取る表現もある(形容詞としてはbetterやclearがつくようだ)。

(2) make

予想通り、makeも様々な表現が多い。上位では、difference, decision, living, mistake, effortなどの名詞が挙がっているが、特にdifferenceとdecisionの頻度が高い。

make a differenceでは、big, huge, real, significantなどの形容詞が、make a decisionでは、informed, final, conscious, quick, good, rationalなどの形容詞が付くようだ。

当然ながら、名詞ごとに違う形容詞がつくため、あれこれと文脈等を予想しながら調べるのは楽しい。

(3) take

takeに関しては、予想以上に、take a lookの頻度が高い。take a lookは0.00074%と最も出現率も高い。

次点のtake a stepは最近では0.00016%とのことなので、make a decisionとそこまで差はないように思うが、take a lookとの差が大きいので少なく見えてしまう。

なお、下記のtake a break, take a walkまではよく使われる表現と言ってもいいかと感じる。

ちなみに、take a ADJ lookで検索すると、以下の結果となった。closer一人勝ちである。have a lookの場合はgoodが最近増えているので、少し様相が異なるように感じられる。

まとめ

お正月の空いた時間を使って、気になっていたComposition Predicateについて調べる時間ができてよかった。

コロケーションの学習については、例えば鈴木(2024: 6)に、「辞書+文法モデル」と「用法基盤モデル」の区別について、「英語はすべて文法規則で割り切れるものではなく、様々な用例に依拠している」と述べられている通り、たくさん英語を読み聞きすることが大事になると思われる。

その意味では、上の中田(2024)や、残念ながら一般の書店では販売されていないが、松井(2021)などが非常に有用だと思われる。

松井先生は、オンラインセミナーを実施されており、またXやBlogでも定期的にさまざまな表現について発信されていらっしゃるので、参考になる。

今日はこんなところです。