【和歌山県】公立小→(中学受験)→私立中高→浪人(代ゼミ)→京大農 教育ログ30人目

0.今回の教育答え合わせさん

→和歌山県から京大農学部に合格されたピョンさん。今改めてご自身の教育を振り返った結果はこちら!

「ひたすら時間をかける詰め込み型の教育を真っ正面から取り組んだ結果、自分の本来の実力より高いところにいけたと思います。小学生の時に型ができたのが現在に続くまで良い影響を与えています。」

と語るピョンさんの教育答え合わせに迫ります。

1.回答者略歴

Q:お名前を教えて下さい。

→ピョン

Q:年代を教えて下さい。

→40代

Q:ざっくりのご職業・業界を教えて下さい。

→農家

Q:ご自身の幼少期のキャラクターについて教えて下さい。

→小学生時代は、自然が好きで明るい活発少年でした。小学校の時は生徒会長などを5年6年とやっていました(週番という役がいやだった)

Q:ご自身の性格について、以下の観点でお答えください。

Q:最終学歴を教えて下さい。

→京都大学農学部

Q:そこまでのルートを教えて下さい。

→公立小→(中学受験)→私立中高一貫→一浪(代々木ゼミナール)

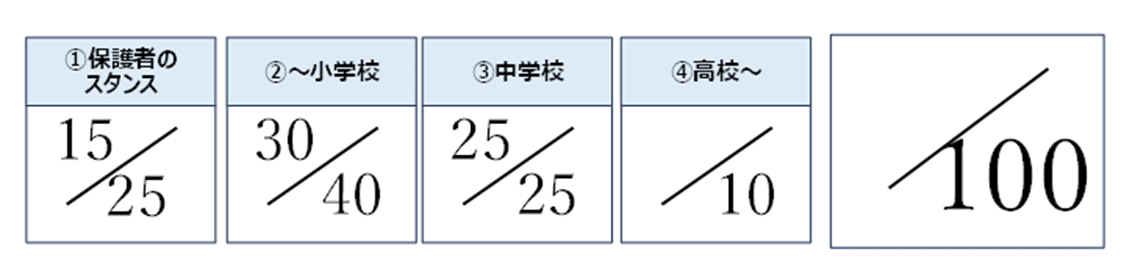

Q:大学合格時点での学習能力の自己採点をお願いします。

Q:ご自身の各学習能力に関してどう考えていますか?

→同じ高校の方と比較すると、理系が一学年200人のうち、必死の努力でどうにか50番前後という感じでした。記憶力はそれなりでしたが、理解力が低かったと思います。

→同じ大学の方と比較すると、後期試験で受かったので、周りの方の方が地頭が良いなと感じることが多かったです。

Q:(あれば)ご自身の学習特性に気付いた時期、気づいた上での学習面の工夫などあれば教えて下さい。

→ひたすら時間をかけて、書いて覚えていました。赤と緑の暗記ペンで教科書や単語帳などが塗りつぶされまくっていました。

→公文をゲーム感覚で進めており、小学校3年くらいで中学生3年まで終わっていた気がする。公文が勉強のベースになったので、書くことによる反復・暗記が習得の中心になった

→高校1年くらいから音楽・ラジオを聞きながら、無限に勉強できる能力ができてきました。7割くらいの力で永遠とやり続けられる能力。

Q:教育の得点配分を教えて下さい。

Q:得点配分の意図を教えて下さい。

→こちらのフォーマットで振り返りをすすめていくに従い、小学校で受験勉強への自分なりの型ができたことが大きく、後はその流れをひたすらやりこんだ結果、自分の実力以上のところに到達できたというのが実感です。

2.保護者の教育スタンス(配点25点)

Q:ご家族の最終学歴について教えて下さい。

→父:四大卒(高卒で軽く社会人してから大学に入り直したはず)、母:四大卒(医学部志望だったが、落ちて、後期試験で教育学部数学科に)

Q:保護者の教育方針はどのようなものでしたか?

→母親は、中学校の教師をしていて、学校では「じぶんらしさ・個性」を説いていましたが、家では「勉強一番。個性は全然必要ないので勉強だけしてなさい」という感じでした。

→母親自身が現役の時に医学部に落ちて、浪人する金銭的の余裕がなかったので、後期試験でしぶしぶ数学科に入り、その後教師になりました。平行して母親の仲の良い従兄弟が医学部に入り、その後地元で開業し、成功していくのを横目で見ながら子供は絶対医者にすると決めていたようです。

反対に、父から習い事を含む、教育全般について、何か言われたことは全くなかったです。夫婦間でどのような話し合いがなされていたのかも分かりません。

父親は、「瞬間湯沸かし器」と言われるほど気が短く、小学生の時は恐い存在でした。しかし、小学校の時は毎日夏休み日高川に泳ぎに連れて行ってくれたり、夜にはカブトムシをとりに連れて行ってくれたり良い父親でした。また、農家で時間の融通が利いたので習い事の送り迎え及び、軽食作りは父親の担当でした

Q:その教育方針はご自身の学業にどう影響したと思いますか?

→後述しますが、母親と利害が一致したと思います。

Q:ご両親は学業に関してどんな接し方でしたか?

→母親も勉強しなさいと言う割には直接教えてくれることは少なかったように思います。余り母親に質問せずに自分でやっていました。

Q:今振り返って学業につながった、家庭内の文化や習慣があれば教えて下さい。

→小学校の時からTVを見るのが1日1時間に制限されていたので友達の家に行って見ていました。

→子供の頃は、ファミコンのカセットも友達と協力してそろえていました。ドラクエⅢとFFⅢはやりましたがドラクエⅣが出るころにはもうあまりゲームに興味が無くなっていました(その後やったのは、FFⅣ、ファイヤーエムブレム、真女神転生Ⅱ)ゲームは所詮他人が作った世界の中で遊ばされているだけと気付いて冷めました。

→普段からほとんどものを買ってもらえないのに、クリスマスプレゼント位ゲームが欲しかったのに、結局知育と凧的なもので、そのときはかんしゃくを起こすくらい腹が立った記憶があります。

→お年玉は毎年3,4万円位集めていたが、3千円しか使わせもらえず、後は大学に行くのにお金がかかるから貯金させられていた。大学に入ったときに全部使ってやった!

→母親は中学校の教師で、キャリアウーマンを目指しておりほとんど家に居なかった記憶。ばあちゃんが食事が食事作りや子供の世話をしていました。小学校6年の夏は、母親も「あなただけに勉強させるのは悪い」と自分も博物館学芸員の資格をとっていました。「子供がこんなに勉強しているのに大人が勉強しないのはおかしい」と思っていたので、少しはストレス発散になったと思います。大人になった今でも勉強することはいくらでもあるので、大人も子供と一緒に勉強したら良いと思います。

Q:ご両親の教育スタンスについての小計を教えて下さい。

たまたま私には合いましたが、弟二人にはうまく適用できなかったので低めの点数です。とにかく詰め込みでした。

3.~小学校時代※小学受験含む(配点40点)

Q:小学受験はしましたか?

→田舎だったので私立小学校自体がなかったです。1学年15人全校生徒80人くらいの小学校でした。家から3km位離れていた小学校に毎日集団登下校してました。

Q:小学校の頃の学業成績について教えて下さい。(全6レベル)

→学年15人しかいなかったので、学校の中では、あまり勉強しなくても勉強は一番でした。

Q:小学生当時の勉強への意識はどのようなものでしたか?

→テストは全教科高い点を取りたかったです。通知表が4に落ちると悔しかった。勉強に知的欲求はなく、ゲーム感覚でした。学校の勉強は平素は授業内で終わらせていました。

Q:小学校の教育環境についてはどう考えていますか?

→小学校は田舎すぎて中学受験という概念がそもそも学校にありませんでした。4年生になると男子は全員少年野球に入ることが慣例でしたが、私はスポーツが大嫌いで入らず、さらには地元中学は、全員運動部に強制入部だったのでそれが嫌だと思っていたところに、教育ママの母親が、私立ならスポーツしなくて良いわよと言ってきて、親子で利害が一致し、私立中学を目指すことになりました。

Q:毎日どれくらい勉強していましたか?

低学年は、とにかく遊びたかったので、学校にいる間に宿題を終わらせていました。中学年になると、公文が終わらずに家でも少々やっていたはず

5年になると、私立受験のために塾(能開)に。土日は遊びたいので長期休みの講習だけ行っていたが、6年になると、それでは間に合わないと言うことで土日もどちらか行きはじめたような。

Q:小学校まで習い事は何をやっていましたか?

Q:学習貢献度の高い習い事について、始めたきっかけを教えて下さい。

→進研ゼミ・公文共に物心ついたときからやってた様に思います。中学受験を考えたときに公文と進研ゼミでは足りず、能開に行くのが必須だったので行くことになりました。

Q:習い事の学業成績への影響面について教えて下さい。

→改めて見返すと、かなり習い事が多いなと思いますが、自分の記憶では小学校4年生まではかなり遊んでいたと思っています。

→公文が自分の基本的な勉強スタイルを決定づけたと、これを書きながら改めて思いました。自分のペースでどんどん上の学年にいけるので、小学校4年の次点で数学と国語は中学終了くらいまでいってたと思います。

→進研ゼミは、自分の記憶はあまりないが、添削を提出すると、点数に応じてシールがくれて、そのシールを集めると知育的なおもちゃがもらえる仕組みになっていてそれが欲しくて結構頑張っていたと母親が言ってました

→能開は電車で40分ほどかけて週3回程度通ったのですが、受験クラスに入ると、なかなか難しく解けない問題がでてきたり、自分よりもできる子がいて、そこで早くも挫折を味わいました。

能開にいくことで初めて、外の世界の子や塾の先生という見知らぬ人物に競争空間で出会い、「解けない問題もあり、あてられるのが嫌、恥ずかしい」という引っ込み思案な性格が芽生えました。知ってる人達の輪から出ると急に引っ込み思案になるのはこの時からです。あてられて答えられないのを回避するために頭の良い友達に聞いたりしながらなんとか乗り切れるように頑張っていました。そしてこの性格で中学高校と過ごすことになります。

Q:今振り返ってやればよかったと思う習い事は?

→ゆっくり上手に書く習字ではなく、早く上手に書く硬筆があれば良かったです。

→小学校の時が良いのかは分かりませんが、速読もできるようになればどんなに素晴らしい事だろうと思います。

→そろばんも暗算がしっかりできるようになればきっと良かったと思います。

Q:小学校までの読書について教えて下さい。

Q:読書量・読書ジャンルと学力との関係についての分析をお願いします。

多分学力への影響はなかったと思います。むしろ、小学校5年位で塾に行くようになってから本を読む余裕がなくなり、そのまま中学・高校更には大学時代もほぼ本を読まずに育ちました。

【補足】

逆に小学校低学年の時は、読書好きで寝る時間になっても読書が止められず、毛布の中で電気を付けて本を読んでいました。「ガンバとかわうそ」シリーズ、宗田理の「僕らの・・・」シリーズが好きでした(→これらは小学校高学年?)

母親の教育方針は「本代には糸目を付けない」だったので本は沢山買ってもらえました。

読書が大事なのは保育園~小学校時代低学2年位までかなと思います。読んで意味が分かるが、自分にまだ常識が無いので、想像力をどんどん膨らますことができるかと。その後に関しては、学力を上げるという意味では読書は勉強というレベルよりは下になると思います。(ゲーム以上勉強未満の枠)

Q:当時熱中していたことは何ですか?それは学業にどう影響しましたか?→自然の中で遊ぶことがとにかく好きでした。これも学力とはあまり関係していないと思います。学力とは無関係ですが、 生きる力はとてもついたと思います。

Q:小学校時に学習・進学などで記憶に残る言葉はありますか?

→母親に、お風呂で「農家になりたい」と言ったところ「農家はいつでもなれる(いつからでもなれる?)から、まずはしっかり勉強しなさい」と言われた記憶があります。農業は働いた時間の割にお金が稼げないので割にあわない」といってました。農家も教師も彼女にとっては割りの悪い仕事だったようです。

Q:小学生時代の教育環境の小計を教えて下さい。

公文で自力学習でかなり進めるくらいの自力があることを認識できていた点。モチベーションが母子でうまく合致した点。

能開で自分より上がいて、努力しないとついて行けない事を悟った点。

全てが大きいです。

4.中学時代※中学受験含む(配点25点)

Q:私立の中学受験は考えましたか?

→ど真ん中で考えました。

Q:中学行時代の学業成績について教えて下さい(全7レベル)

1学年4クラス160人居て、2年からは成績順でクラス分けがされました。2/3年はギリギリ一番上のクラスA組でした。

Q:中学生当時の勉強への意識はどのようなものでしたか?

とにかくついて行くのに必死でした。クラスレベルに応じて教えるレベルも変わるのでA組に入ると教える内容もハイレベル。そこになんとか入れた感じだったので、周りは自分より地頭が良い人がごろごろいました。

Q:中学校の教育環境についてはどう考えていますか?

→やるしか無い環境だし、周りも当り前に勉強してました。学校の授業を完璧に理解するだけで東大京大医学部レベルにいけるようカリキュラムが組まれていました。

Q:毎日どれくらい勉強していましたか?

宿題がとても多く、基本的に家では20:00~23:00までやっていたように思います。それでも全然間に合わずに電車の中でも行き1時間、帰りも少々はやってました。

Q:中学校時の習い事について何をやっていましたか?

なし。学校についていくのに必死で他のことをやる余裕はアリマセンでした。

Q:中学時代に学習・進学などで記憶に残る言葉はありますか?

→試験前なのにちゃんとドラマを見てる子がいて「どうやったら見れるの?」と聞いたら「教科書とか一回読んだら覚えられるんだよね」と言われて根本的な地頭の違いにショックを受けました。でもその人でも学年15番くらいだったような気がする…とにかく上には上がいました。

Q:中学校時代の教育を振り返ってどう評価しますか?

→当時は新進気鋭の進学高で、東大寺や星光、洛西等に「追いつけ追い越せ」の精神で勉強特化型でありクラブ活動は推奨されず、勉強も5教科に注力し、体育や美術などの副学科?の割合も少なかったです。スポーツが嫌いで選んだ学校でしたが、自分の実力よりもレベルが高いところにぎりぎりで合格できたなという感じです。

周りも勉強するのが当り前で、それに食らいついていくために、テレビもゲームもほとんどやらず、ほとんど勉強だけをしていました。でもそれだけに食らいつけば東大京大医学部がある程度約束されるカリキュラムになっていたのはよかったです。(ちなみに当時は青春を剥奪する鬼畜学校だと思ってすごく嫌でした)

5.高校時代※高校受験含む(配点10点)

Q:私立の高校受験は考えましたか?

→中高一貫で、そのままあがっても東大京大医学部が普通の高校だったので全く考えませんでした。

Q:高校時代の学業成績について教えて下さい(全7レベル)

高校2年からは高校受験組が入ってきて6クラス240人となり、4クラスが理系で、自分の年から上2クラスと下2クラスで成績順に分かれました。それまではA-Dまで完全成績順だったようですが、それだとA組の難関大進学率は高いが、B組の難関大学進学率が低いため、AB組を混在させることになりました。自分としては中学校でぎりぎりA組だったのが、編入組が入ってくることでA組存続が危うくなっていたので、制度変更のおかげでAB組という上のクラスに入れて良かったと思います。

Q:高校での勉強への意識はどのようなものでしたか?

医者になるのだけは嫌で、でも他にやりたいこと・向いてることも見つからず、東大なら入学時点で理Ⅰ・Ⅱ・Ⅲとざっくりしか分かれてないので入ってから考えられると思ったのと、志望校を東大にしておけば、誰も文句を言わないだろうという理由で東大を志望にしました。

Q:高校の教育環境についてはどう考えていますか?

上の選択肢から選んだ上で、下に根拠のご説明をお願いします!

→引き続きかなりのストレッチがかかる環境だったのがよかったです。

Q:毎日どれくらい勉強していましたか?(平均値で算出してください。高3は受験期を含む1年間、受験期はピーク時という意味)

引き続き、宿題と小テストをこなすために必要な時間がどんどん足りず、勉強量も増えていきました。

Q:習い事は何をされていましたか?

→地元学習塾:田舎に住んでましたが、変人が主催する、難関大学に特化した私塾がたまたまあり、お世話になっていました数学・化学(自分は選択外でしたが物理)を正攻法とは違うウルトラC的なやり方で教えてくれたので、とても刺激的でした。

→公文:英語が苦手で、受験英語に特化したコースをやりましたが、今となってはあまり効果は無かったと思います。

→Z会:現役時代はここまで手が回らず、ほとんど積ん読状態で長期休みに少しやれたかなという程度です。後は浪人時代にやったような気もします。あまり役に立った実感はありません。

→各種長期休み予備校講習

夏休み、春休み、冬休みなどに駿台、河合、代々木などの講習を大阪や東京などに泊まり込みで参加してました。仲の良いクラスメイトと一緒に合宿感覚で参加しており、都会標準に接することができたのは良かったです。予備校の先生はいわゆる名物講師もいてキャラクター的にも面白い人が多かった事を覚えています。

Q:高校時に学習・進学などで記憶に残る言葉・事件はありますか?

→中学3年辺りから、洋楽を聴く文化が学校で発生し、自分も邦楽はダサく洋楽がかっこいいという感じになり、勉強の間ずっとCDをかけていました。洋楽だったので歌詞が聞き取れないのも好都合で、音楽があれば、7割程度の集中力でずっと勉強ができる特技ができました。洋楽好きメンバーの一部が高じてエレキギターなどの楽器もやり始めましたが、自分は当然買ってもらえる家庭環境ではなく「大学に入ったらベースを買ってバンドやって青春を取り戻してやる」と思っていました。

→東大を目指して勉強をしていたものの、最後までC判定のままで突っ込んで行きましたが、現役の前期・後期と落ちてしまい、しょうが無いので、授業料が無料だった東京の代ゼミに1年間通いました。浪人生専用の寮に入っていましたが、この1年はもう本当に追い込んで勉強しないといけない思い、寮でも予備校でも全く喋らないくらいの勢いでひたすら勉強をしてました。しかしその甲斐虚しく、浪人の前期も東京大学は不合格、センター試験も悪かったので、後期は東大は足切りの可能性すらあり受けられず、どうせ無理だろうと思いながら京大に後期は出して受験したらようやく努力が報われ合格しました。

Q:高校以降の教育を振り返ってどう評価しますか?

高校のガチガの授業だけでは東大は難しいんじゃないかと思い始め、大阪・東京の予備校や地元の変な塾に行ったのは変化球的で面白かったです。

Q:ご兄弟(姉妹)との学歴または学力の差異があれば、その発生要因の分析をお願いします。

3歳ずつ離れた弟が2人いますが、二人とも私立は受験さえせず、中学高校とも地元の公立に進学し、地方の4大に入りました。母親の教育熱が冷めたのか、もしくは下の二人は厳しいと見切ったのかもしれません。

下の二人は,自然の中で遊ぶことも余りせず、ゲームなどに友達と興じたり、普通の生活を送っていたようです。私は中学に入ってからは正直、下の弟達とあまり絡む余裕もなくなったので、彼らがどんな中学・高校生活を送ったのかはあまり知りません。

5.答え合わせを終えて

中学高校と完全に青春を奪った学校を恨んでいましたが、常に120%の力で背伸びを強いられる環境にくらいついたおかげで京大に入ることができ、入った後は、自分の人生や性格を一変させるような強烈な出会いもあり、好き放題の4年間を過ごせたので、青春は中学高校の時に使わずに、一番何でもできる大学までとっておくのが良いと思います。

余談ですが、大学卒業後社会人も8年経験し、その後、「自分の方が学歴も上で、広い社会も見てきた上で農家の方が良いので農家にならせてもらいます」といって両親をぐうの音も出ないようにしてから、実家に帰って農家を継いでおります。

6.採点後面談

どうも、#1のカラシカシです。今回もいろいろ興味深かったです。

<勉強の自発性とは>

まず、ずっと勉強への意識が高いの凄いなと。幼少期から自発的なんですよね。幼少期からゲーム感覚で勉強→成果を楽しめたということですが、これは中学以降もなんですかね??しこたま勉強して(レベルアップのための地味作業)、でもトップまではいけなくて(クリアできなくて)、●●大に行きたい!という強烈な気持ちがあるわけでもなく(ゲーム内の目標設定がない)、しかも中には自分の2時間を30分で回収出来る奴がいて(ある意味のチート勢)、そんな中でその勉強ゲーム続けられるモチベーションやばくないですか?……いや、「自発的」の定義がピョンさんと僕とで違うのかな??

<公文の是非>

公文に対して史上屈指の「賛」でしたね。いや~、難しい。結局は区々(個体差、教室差)なんでしょうが、どんな子にどのタイミングで始めれば意味があるのかは、これから少し分析してみようと思います。

<親の勉強>

実は僕も今ちょうど「親が毎日それなりに勉強してたら、『勉強って息を吸うのと同じくらい”普通のこと”』になるのでは?」という仮説のもと、資格試験の勉強とかしてるのですが、それなりに効果がありそうだなと思って安心しました。

ピョンさん素敵な答え合わせありがとうございました!

いいなと思ったら応援しよう!