(前編)東浩紀『ゲンロン0 観光客の哲学』を理解したい

この『ゲンロン0 観光客の哲学』という本について、3年くらい前に記事内でちらっと触れたのですが、さいきん本を読み直してみたら当時の自分の理解があまりに浅すぎたことに気づいたので、あらためて内容をまとめ直してみようと思います。

この記事の目的としては、過去の自分が書いた間違った記述を訂正するというだけのものなので、おもしろいことも書けないし、本のまとめとしても中途半端なものになると思いますが、自分自身のけじめと著作への敬意を示すために書かせていただきます。

当時の自分の理解について

「自分の趣味・価値観を頼りに主体的に情報を得ようとすると、オンラインサロンビジネスに引っかかり、深く閉じた沼にはまる」

「なにも考えずテレビを見るように受動的に情報を得ていると、広告収入ビジネスの客寄せパンダに引っかかり、浅い表面しか知ることができない」

それであれば、

「深いところを覗きつつも、沼に完全にはまってしまわないように距離を取る」ことができれば、問題は解決する。

というのが、いまの僕なりの "観光客の哲学" の理解です。

3年前の僕はこんな風に書いていましたが、たぶんこれは『観光客の哲学』という本の内容というよりは、動画などで東浩紀さんが喋っていた内容に近いものでした。

この本の中で書かれているのはもっとみっちりと詰められた理論であって、そんなネットサーフィンのノウハウみたいな浅い内容ではなかったなと。

観光客の哲学について

じゃあ実際の内容はどんなものだったのかという話に移ります。

簡潔にまとめると、ルソーやカントやヘーゲルやカール・シュミットやハンナ・アーレントいった思想家を取り上げて、彼らの思想にどんな弱点があったか、どんな風に誤解されてしまったかという思想史を振り返りつつ、現代の国家・政治の構造はそうした過去の思想家のモデルでは捉えきれないとして、新たな枠組みで世界を捉えなおすことに挑戦した本という印象でした。

個別具体的な話はあまり出てきません。たとえばアメリカと中国の軍事・経済的な力関係はどうだとか、ロシアはどのような立ち位置で日本はどうだとかいった国単位での細かい話はほとんどありません。

その代わりに、世界全体を俯瞰するような視点から、第一次~第二次世界大戦のあとに世界がどのように平和を維持しようとしてきたのか、特定の国や民族の利益だけでなく、あらゆる国・地域の人々がともに発展していけるような世界をどのように設計していけばいいのか、といった大きな話がテーマになっています。

著者によれば18世紀のカントはそのテーマにひとつの回答を示した人物で、彼の思想はのちにできる国連のような国際機関にも影響し、それによって各国の代表が集まって対話をすることで世界全体の平和が保たれるいまの仕組みもできていったのだといいます。

ただしこのカントの仕組みにも弱点はあって、それは対話に参加できるのが "成熟" した国だけだということで、そのため未成熟な国はそのメンバーに入れてもらえず、そうした国々の意見は反映されなくなってしまうと。

その結果、未成熟とされた国々は国際的な対話から除け者にされ、その帰結として2001年の9.11に代表されるような "成熟国" を狙ったテロが起こる可能性も高まってしまう、というのがおおまかな問題意識のようです。

そこで著者は "成熟した国" というのはそもそもどういうものなんだ?未成熟な国と成熟した国との違いってなんなんだ?というところに遡って話を進めていきます。

成熟した国とはなにか

カントがどのように "成熟した国" と "未成熟な国" を分けていたのかというと、ひとことでいえば政治が共和的であることを成熟の条件としていたようです。

ただ共和的と言われても僕はあまりピンとこなかったので言い換えると、独裁などと違って、人々の意見がしっかりと国の方針に反映されるような体制のこと。つまりバラバラの人々の意見をそれぞれ反映させつつ、ひとつの国の意見としてまとめあげるような政治体制のことだといえそうです。

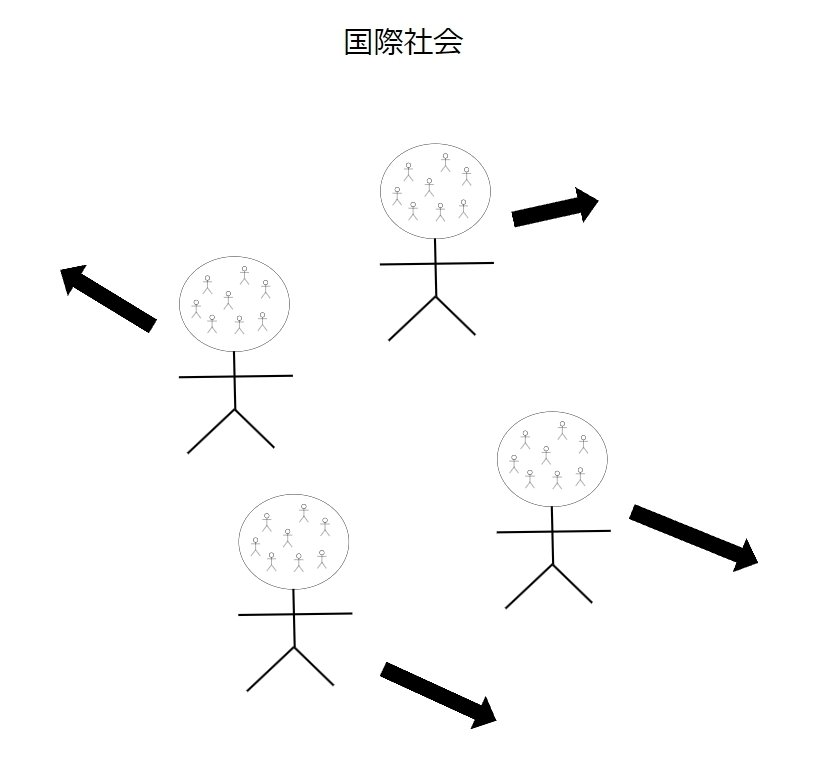

こんな風に、バラバラの人々が集まって "国" という大きな人格を形成するイメージで捉えるとわかりやすいと思います。

カントが構想していた平和への道は、そんな風にそれぞれの各地域の人々が "国" というかたちで意見をまとめたうえで、その巨大な人格としての国が更に集まって国際社会を形成するようなイメージだったようです。

ただしカントはこのような 「人々の意見をまとめられる成熟国をつくる → 国同士の意見をまとめる国際社会をつくる」というシンプルな枠組みだけで平和が実現できるとは考えていなかったようです。

そこでもうひとつ重要な要素としてあげられたのが "訪問の権利" で、これを現代風に解釈しなおすことで、著者が提唱している "観光客の哲学" によく似たものになるのだといいます。

ただこのあたりから話が難しくなっていくので、また後日あらためて後編を投稿しようと思います。

後編