『聊斎志異』を読む~牡丹の精「葛巾」と「香玉」

『聊斎志異』の花妖譚

清・蒲松齢(1640~1715)の怪異小説集『聊斎志異』には、異類に関わる話が数多く含まれています。人間の男と異類の女との恋愛婚姻を扱うもので、花妖譚もその中に含まれます。

『聊斎志異』の花妖譚には、菊の精を描いた「黄英」、牡丹の精を描いた「葛巾」と「香玉」の計3篇があります。

全巻で500篇に近い作品総数の中での3篇という数は、異類の中で最も多い狐の故事が80余篇を数えるのに比べれば、ごくわずかな篇数であり、数量の上では、花妖譚は『聊斎志異』の中の主要なものとは言えません。

しかしながら、3篇はいずれも、ほとんどの選注本・抄訳本の類に採録されている代表作であり、異類を詩的に美しく描く『聊斎志異』の本領を存分に発揮した作品であると言えます。

牡丹について

牡丹は、明・李時珍『本草綱目』の記載では、「鼠姑」「鹿韮」「百両金」「木芍薬」「花王」などの別名を持つとされますが、これらの別名も含めて、牡丹の名は、『詩経』『楚辞』『文選』など六朝以前の主要な詩文集の中に現われません。

牡丹は、古くは薬用の植物であり、観賞用の花としての歴史は比較的浅いのです。したがって、文学の中で詩に歌われるようになるのも遅れます。

宋・欧陽修『洛陽牡丹記』「花釈名」に、

牡丹は初め文字に載さず。唯だ薬を以て本草に載す。然れども花中に於いては高第為らず。大抵丹・延已西及び褒斜道中に尤も多し。荊棘と異なること無し。土人は皆取りて以て薪と為す。

とあるように、古くは『神農本草経』に薬としての記載があるのみで、花としては高級なものではなく、多く産する地では、その価値は、いばら同然であったとされます。

また、宋・鄭樵『通志』「昆蟲草木略」に、

牡丹は本は名無し。芍薬に依りて名を得る。故に其の初め木芍薬と曰う。古くは亦聞くこと無し。唐に至りて始めて著わる。

とあるように、古くは名前もなく、芍薬に名を仮りて「木芍薬」と呼ばれる目立たない存在でした。

ところが、唐代に至ると、牡丹は俄に人気を博し、観賞用の花として人々に愛好されるようになります。

その流行の熱狂ぶりは、唐・李肇『唐国史補』に、

京城の貴遊、牡丹を尚ぶこと三十余年なり。春暮毎に車馬は狂うが若く、耽玩せざるを以て恥と為す。

とあり、また、唐・康駢『劇談録』に、

京国花卉の晨、尤も牡丹を以て上と為す。仏宇道観に至りては、遊覧する者、経歴せざること罕なり。

とあります。

都の人々は皆牡丹に魅了され、特に王公貴族の間では、高値を厭わず競って牡丹を買い求めることが、一種のステイタスシンボルとなっていました。

こうした情況は、唐・王叡「牡丹」詩に、

牡丹妖艷亂人心 牡丹 妖艶にして 人心を乱し

一國如狂不惜金 一国 狂うが如く 金を惜しまず

とあり、また、唐・白居易「牡丹芳」詩に、

花開花落二十日 花開き 花落つること 二十日

一城之人皆若狂 一城の人 皆狂うが若し

などとある詩句からも窺えます。

唐代以降、牡丹は頻繁に詩に詠まれるようになりますが、そのさきがけとなったのが、李白の「清平調詞」三首です。

この詩が歌われた背景には、宋・楽史『楊太真外伝』に見える有名な逸話があります。

開元年間、宮中では牡丹が盛んに賞玩されていました。ある時、楊貴妃を傍らに侍らせて牡丹を愛でていた玄宗は、李白に命じて新しい歌詞を作らせ、それを李亀年に歌わせました。

勅旨を受けた時、李白は長安の町で酔いつぶれていましたが、御前に連れ出されると、立ち所に三首を作って献上したとされます。

その第二首に、

一枝紅艷露凝香 一枝の紅艶 露 香を凝らす

雲雨巫山枉斷腸 雲雨 巫山 枉しく断腸

と歌い、また第三首にも、

名花傾國兩相歡 名花 傾国 両つながら相歓ぶ

長得君王帶笑看 長に得たり 君王の笑いを帯びて看るを

と歌うように、傾国の美女楊貴妃の艶やかさを牡丹の花に喩えています。

こうして天子お墨付きの名花となった牡丹は、唐詩において最大級の賛辞を以て歌われるようになります。

皮日休の「牡丹」詩に、

落盡殘紅始吐芳 残紅 落ち尽くして 始めて芳を吐く

佳名喚作百花王 佳名 喚びて百花の王と作す

競誇天下無雙艷 競い誇る 天下無双の艶

獨占人間第一香 独り占む 人間第一の香り

とあるように、牡丹は並び立つもののない唯一無二の花となり、「百花の王」として衆花を下に置く存在となります。

宋代に至ると、北宋・欧陽修の『洛陽牡丹記』「花品叙」に、

牡丹は丹州・延州に出で、東は青州に出で、南も亦越州に出づ。而して洛陽に出づる者、今は天下第一と為す。

とあるように、洛陽の牡丹が天下第一ともてはやされるようになります。

また、同「風俗記」に、

洛陽の俗、大抵花を好む。春時、城中は貴賤と無く皆花を挿す。負担者と雖も亦然り。花開く時、士庶競いて遊遨を為す。往往にして古寺廃宅の池台有りし処に於いて市を為し、并せて幄帟を張り、笙歌の声相聞こゆ。

とあるように、唐代ではまだ王公貴族でなければ買い求められなかった牡丹の花が、宋代には大衆化し、牡丹を愛好する人々の層が拡がり、牡丹の花は洛陽の春を彩る風物詩となりました。

牡丹は、洛陽の人々によって熱烈に愛玩され、他の草花とは全く異なる別格の扱いをされるようになります。

花卉を観賞するための純然たる花として、牡丹こそが花であり、花と言えば牡丹を指すようになったのです。

このように、六朝以前は無名であった牡丹が、唐代から宋代にかけて爆発的な人気を呼びました。

しかし、そのあまりに熱狂的な流行と、牡丹自身の持つあまりの艶やかさゆえに、中唐以降、これに対する反発も見られるようになります。

一叢の牡丹に大金を惜しまない豪族の奢侈は、世情批判の社会詩の恰好の対象でした。

先に引いた白居易の「牡丹芳」詩は、前半は牡丹の豊艶な美しさを称えていますが、後半は一転して、

我願暫求造化力 我願う 暫く造化の力を求めて

減卻牡丹妖艷色 牡丹の妖艶の色を減却し

少廻卿士愛花心 少しく卿士の花を愛するの心を廻して

同似吾君憂稼穡 吾が君の稼穡を憂うるに同似せしめんことを

というように、牡丹の魅力に惑わされた高官らの有り様を諷喩しています。

牡丹を愛好する世の風潮を冷ややかに語った文章が、北宋・周敦頤の有名な「愛蓮説」です。

この文章では、蓮・菊・牡丹が対比的に述べられています。

予謂えらく、菊は花の隠逸なる者なり、牡丹は花の富貴なる者なり、蓮は花の君子なる者なり、と。噫、菊を之れ愛するは、陶の後に聞く有ること鮮なし。蓮を之れ愛するは、予に同じき者は何人ぞや。牡丹を之れ愛するは、宜なるかな衆きこと。

「愛蓮説」は、清廉潔白で、道徳的品性の高い蓮の如き人間が理想的な人間のあり方であることを説いています。

作者は、蓮を最高としながら、菊に対しても、これに次ぐ高い評価を与えていますが、牡丹は、尽く蓮とは対照的であり、牡丹が象徴する富貴は、世俗的なものとしてマイナスの価値観で語られています。

しかしながら、この文章は、富貴を重んじない儒者の立場で書かれたものであって、世間一般の通念とは異なります。俗世では、唐代から清代に至るまで、牡丹はつねに百花第一の花として、人々にもてはやされてきました。

唐代初期に編纂された『芸文類聚』には項目すら立てられていなかった牡丹が、唐代中期には名称の本家である芍薬を凌ぎ、その地位は宋代以後も変わらず、明の『本草綱目』では、牡丹を「花王」、芍薬を「花相」(花の宰相)とし、清の『淵鑑類函』では、牡丹を「花部」の筆頭に挙げています。

牡丹の花は、大型で量感があり、色彩のバラエティにも富む鮮美な花であるゆえに、その印象は、華麗で艶っぽく、豊満で力強いものがあります。

「富貴紅」「慶天香」「祥雲紅」「玉楼春」「状元紅」「八艶妝」「酔楊妃」など、これら品種名から窺えるように、牡丹の象徴するものは、世俗的な意味での幸福、すなわち、富貴・吉祥・繁栄であり、女性の美に喩えれば、他を圧倒する艶やかな美しさです。

こうした豪奢で派手な美しさは、原色を好む中国人の美的趣味によく合ったものであり、牡丹が「花王」と呼ばれ、人々に珍重されてきた所以が容易に理解できます。

「葛巾」

さて、こうした牡丹の印象を踏まえて、『聊斎志異』の中の牡丹の故事2篇を具体的に分析していくことにしましょう。

はじめに、「葛巾」の梗概を記します。

洛陽の常大用は、牡丹のマニアであった。旅先の曹州の庭園で、仙女の如く美しい女性葛巾と出会う。男は女に惚れ込み、やがて女も男の情に応え、2人は逢い引きを重ねた末、駆け落ちする。2人は結婚し、葛巾の義妹玉版も常大用の弟と夫婦となり、2年後、姉妹ともそれぞれ男の子を産む。ところが、女の身元に不審を抱いた常大用が、再び曹州へ出かけて調べたところ、女が牡丹の精であることが判明する。素性を疑われた葛巾は、玉版と共に男の前から姿を消す。

まず、主人公の花妖の名前であり、作品の篇名でもある「葛巾」は、『広群芳譜』にも見える紫の牡丹の品種名「葛巾紫」によるものであり、その義妹の名「玉版」も、やはり白い牡丹の品種名「玉版白」によるものです。

また、2人は魏姓を名乗りますが、これは「魏花」にちなんだものです。

「姚黄」「左花」などのように、牡丹の品種名は、その栽培を始めた氏族の姓に由来するものがあります。

「魏花」(「魏紫」あるいは「魏紅」とも言う)もその例であり、「花后」(花の皇后)と称され、最も高価な品種の一つでした。

では、作品の冒頭を見てみましょう。

常大用、洛人、癖好牡丹。聞曹州牡丹甲齊魯、心向往之。適以他事如曹、因假搢紳之園居焉。

常大用は洛陽の人で、牡丹癖があった。曹州の牡丹は山東地方で第一だという話を聞いて、かねてから憧れていた。たまたま別の用事があって曹州へ出かけることになった。そこで、貴紳の庭園内に泊めてもらっていた。

この短い冒頭の部分で、すでに多くのことが語られています。

主人公の常大用は、洛陽の人間という設定になっていますが、前述の通り、洛陽は、唐代から宋代にかけて、牡丹の栽培の中心地であり、牡丹は「洛陽花」とも呼ばれています。

そして、常大用は曹州(今の山東省菏沢県)へ出かけていますが、曹州もまた牡丹と関係が深い土地です。

牡丹の主要な産地は、時代によって移り変わっています。唐代では、初めは長安で流行しますが、のちに洛陽へ中心が移り、宋代にまで至ります。南宋では、彭州(今の四川省彭県)、明代では、毫州(今の安徽省毫県)で盛んになります。

そして、清代に至ると、曹州が全国随一の牡丹の産地となり、あらゆる珍種がここで見ることができるようになります。

清・余鵬年『曹州牡丹譜』に、

曹州の園戸、花を種うるは、黍粟を種うるが如し。動もすれば頃を以て計り、東郭二十里、蓋し畦を連ね畦を接するなり。

と記述があり、曹州における牡丹栽培の盛況を伝えています。

ここで常大用は「癖好牡丹」と記されていますが、「癖」とは、病的なほどにある1つの物事に夢中になる偏った嗜好を言う言葉です。

次の場面で、常大用の常軌を逸した牡丹好きのさまが描写されます。

時方二月、牡丹未華。惟徘徊園中、目注句萌、以望其拆、作懷牡丹詩百絶。未幾、花漸含苞、而資斧將匱、尋典春衣、流連忘返。

時はちょうど二月(旧暦)で、牡丹はまだ花を咲かせていなかった。庭園の中をぶらぶら歩き回って、若芽を眺めて、花開くのが待ち遠しく、「牡丹を懐う詩」絶句百首を作った。しばらくすると、ようやく花のつぼみが見られるようになったが、滞在の旅費がなくなりそうになったので、春着を質に入れて居続け、もう帰ることなど忘れてしまっていた。

これに続いて、常大用と葛巾の出会いとなりますが、2人の出会いは、一見偶然のようであって、実は必然的なものとして描かれています。

つまり、常大用の牡丹に対する異常なまでの熱情が、本人の知らぬ間に、その花の精を彼の前に引っ張り出してきているのです。

「黄英」の場合も、やはり主人公の馬子才に「菊癖」があり、それがゆえに、菊の姉弟に出会います。

こうした出会いの仕組みは、「黄英」に付せられた馮鎮巒の評語が端的に物語っています。

物は好む所に聚まる。書に癖する者には嫏嬛畢く集まり、友に癖する者には群賢畢く至り、花に癖する者には花卉繽紛たり。馬子才の花精を感動せしむは以有るなり。

このように、真にそれを好む男の面前に、その物の精が姿を現わし、男の情に応えるが如くドラマを展開していくというパターンは、花妖の故事のみでなく、「鶴異」の鳩の精、「石清虚」の石の精、「書痴」の書中の美人など、『聊斎志異』の中にしばしば見られるものです。

次に、常大用と葛巾の出会いの場面を見てみましょう。

一日、凌晨趨花所、則一女郎及老嫗在焉。疑是貴家宅眷、亦遂遄返。暮而往、又見之、從容避去。微窺之、宮妝艷絶。眩迷之中、忽轉一想、此必仙人、世上豈有此女子乎。

ある日、朝早く花のある場所へ行ってみると、1人の若い娘と老婦人がそこにいた。身分の高い家柄の人だろうと思い、急いで引き返した。夕方になってから行ってみると、また2人を見かけたので、ゆっくりと避けて通った。ちらりとのぞいて見ると、宮女の装いで、なんとも艶やかな風情であった。目の眩む思いでうっとりとなりながら、ふと思った。これはきっと仙女だ。この世にこのような女性がいるはずがない!

ここでは、女の美しさを「宮妝艷絶」と形容していますが、これは正に牡丹の美しさの形容そのものです。

かすかな清香を漂わせる梅や菊などとは異なり、牡丹は、「眩迷」させんばかりの強い衝撃を伴う美しさで人を魅惑します。

この場面を含めて、作品の中では、しばしば葛巾を仙女に喩えていますが、これもやはり牡丹のイメージと繋がるもので、牡丹には、「玉天仙」「玉仙妝」「百葉仙人」など、「仙」と名の付く品種が少なくありません。

また、牡丹が象徴する女性美は、単なる外見的な美しさだけでなく、容貌に加えて、家柄の良さや優れた才能も時として問題にされます。つまり、才色兼備で豊満闊達な万能型の女性の美しさが要求されるのです。

ここでも、葛巾の姿は、常大用の目には「貴家宅眷」の令嬢として映っています。

作中では、葛巾の性格も、牡丹の精にふさわしく描かれていて、男に対して自分から逢い引きを指図したり、駆け落ちの手筈を整えたり、男の方よりもむしろ積極的に、大胆に行動しています。

大用の弟大器と玉版の婚礼も全て葛巾が提案し事を運んでいますし、また、強盗に襲われた際にも、葛巾の巧妙な弁舌で難を逃れています。

このように、作品の随所で、葛巾の奔放なまでの積極性、力強さ、聴明さ、そして毅然たる風格が示されています。これらは、いずれも他の花では演じ切れない牡丹の精ならではの性格と言えます。

もう一つ、花妖譚においてさらに特徴的なことは、その女体から発する芳香の描写です。

女郎近曳之、忽聞異香竟體、即以手握玉腕而起、指膚軟膩、使人骨節欲酥。

女が常大用に近寄って彼を引き起こすと、忽ち女の身体全体から異様な芳香が匂ってきた。すぐにその玉のような腕を握って立ち上がったが、その手の肌は、柔らかく滑らかで、人の骨の節々をとろけさせるようだった。

幸寂無人、入則女郎兀坐・・・遂狎抱之。繊腰盈掬、吹氣如蘭。

幸い、しんとして誰もいなかったので、女の部屋に入っていくと、女は独りぼつんと坐っていた。・・・そこで大用は女に抱きついた。細い腰は手の平にも入るくらいで、吐く息は蘭のように芳しかった。

攬體入懷、代解裙結。玉肌乍露、熱香四流、偎抱之間、覚鼻息汗熏、無氣不馥。

女の身体に手をかけ、引き寄せて抱くと、女の下袴の結び紐を解いてやった。玉の肌がさっと現れると、熱い香りが辺りに流れた。抱きかかえていると、息と言い、汗と言い、芳香を放たぬものはなかった。

このように再三繰り返される女の芳香の描写は、言うまでもなく、花卉の香りによるものですが、とりわけ牡丹は香りが強く、中でも、葛巾が演じている紫の牡丹「魏花」は、最も強烈な香りを放つと言われています。

また、上に挙げた例の中には、つやのある滑らかな肌の感触や、女の息づかいなど、極めて官能的な描写が含まれていて、エロチックでさえあります。

男の迫り方も露骨で、同じ花妖譚でも、こうした芳香の描写や煽情的な描写が全く見られない「黄英」とは異なる点です。これは、牡丹と菊のイメージの相違によるものに他なりません。

菊の清楚さが高潔なイメージを与えるのに比べて、牡丹は、その艶やかさゆえに、肉感的な存在であり、男とも容易に濃厚な関係を持ちやすいのです。

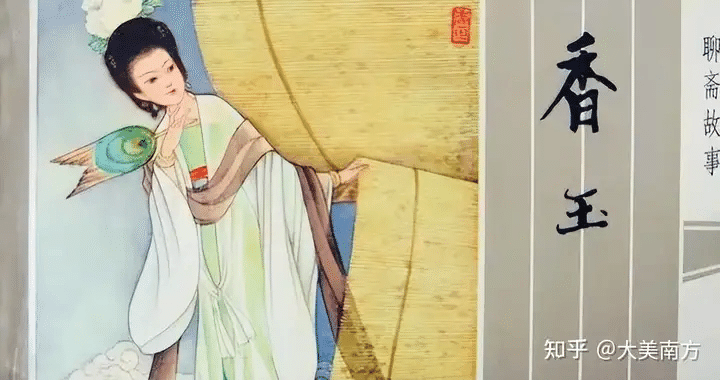

「香玉」

次に、「香玉」を見ていくことにしましょう。

膠州の黄生は、労山の下清宮(道教の寺)に別荘を造営し、書物を読んでいた。ある日、白い服の女香玉と、赤い服の女絳雪に出会う。2人はそれぞれ白牡丹と耐冬の精であった。男は香玉と恋仲になるが、のちに白牡丹が人に掘り返されてしまい、香玉は男のもとから去っていく。その後、黄生は絳雪を相手に時を過ごす。ところが、しばらく経つと、黄生の至情に感じた花神が香玉を再び寺へ降すことになり、黄生と香玉は再会し、もとのように情を交す。のち、男が病気で死ぬと、男は自らの予言通り、牡丹に化して芽を吹いた。しかし、牡丹はやがて伐られてしまい、白牡丹と耐冬も間もなく枯れてしまった。

先に、牡丹の精としての葛巾について述べたことは、香玉についても、基本的にほぼ当てはまります。

香玉と絳雪の容姿については、

未幾、女郎又偕一紅裳者來、遙望之、艷麗雙絶。

間もなく、女はもう1人の赤い服を着た女を伴ってやって来た。遠くから見ると、2人とも途方もなく艶やかで美しい。

とあり、芳香についても、

二女驚奔、袖裙飄拂、香氣洋溢。

2人の女は驚いて逃げていった。袖や裾がひらひらと風に舞い、芳しい香りが辺りに満ちた。

とあります。

また、香玉は、黄生と詩の応酬をしますが、

卿秀外惠中、令人愛而忘死。

あなたは容貌が美しく、心もまた慧い方だ。人を死ぬほど夢中にさせる。

と黄生が言うように、外見の美しさだけでなく、内面的にも優れていることが示されています。

「香玉」で特に際立つ点は、色彩の多様性です。香玉が登場する場面では、

一日、自窗中見女郎、素衣掩映花間。

ある日、窓から見ると、若い女が真っ白い服を着て、花々の間に照り映えていた。

と、色とりどりの花々の中に鮮やかな純白色を浮かび上がらせています。

「香玉」という名は、『広群芳譜』等に牡丹の品種名としての記載はありませんが、「玉」の字から連想する色は、言うまでもなく白です。

冬に赤い花を咲かせる耐冬の精は「絳雪」(絳は濃い赤色)と名づけて、赤い衣裳で登場させています。

さらに、主人公の書生の姓は「黄」であり、寺へやって来て白牡丹を掘り返していった男の姓は「藍」です。

「葛巾」でも、葛巾の紫、玉版の白が用いられていますが、「香玉」においては、白・赤・黄・青が配色されていて、意図的に色彩を多様化させ、花妖譚にふさわしい作品全体の視覚的イメージ効果を狙った跡が窺えます。

同じ花妖譚でも、一般的イメージの上では黄色と決まっている菊の精には、こうした変化を見ることはできません。

「葛巾」と同様に、「香玉」においても、花妖を描写する際に、植物としての牡丹の属性や印象が、作品の所々に活かされています。

細かい部分でも、例えば、香玉が再び自分の芽を吹かせるために、黄生に対して、

君以白蘞屑、少雜硫黃、日酹妾一杯水。

かがみぐさの粉に硫黄を少し混ぜて水に溶かし、毎日一杯ずつ私に注いで下さい。

と語る部分は、『広群芳譜』にも記載されている実際の牡丹の栽培法に則ったセリフです。

さて、文学作品としてのこの故事の主題に着目すると、「香玉」の主題は、「情」の一語に尽きます。

篇末の論評「異史氏曰」に、

情之至者、鬼神可通。花以鬼從、而人以魂寄、非其結於情者深耶。

情がこの上なく深くなると、鬼神にも通じる。花(香玉)は幽霊となって人(黄生)に連れ添い、人は死んでもその魂を花に寄せたのは、その凝り固まった情の深さによるものではなかろうか。

とあり、作品の随所で黄生の「情痴」ぶりが示されています。

死んで自ら牡丹に化すことを予言する際のセリフに、

此我生期、非死期也、何哀為。

これは私が生まれる時であって、死ぬ時ではないのだ。何を悲しむことがあろうか。

とあるように、黄生の「情」は、生死を超越した一途なものとして描かれています。そして、香玉もまた、

絳姉性殊落落、不似妾情癡也。

絳雪姉さんは、気性がとてもさっぱりしていて、私みたいに情に溺れる人ではありません。

と言うように、「情痴」を自認しています。

これは、「男の情に感じ、女も情を以て情に報いる」という中国の恋愛故事の常套的パターンを踏襲したものです。

また、花神を感動せしめて香玉をこの世に生き返らせたのも黄生の「情」でした。「人間の純粋な熱情や一途な祈願が天に通じ、天がその人の為に異変や奇跡を起こす」という話は、怪異小説や民間伝承によく見られます。

なお、黄生は、香玉と絳雪の2人の女性を相手にしますが、1人の男に複数の女性が関係するのは、中国の古典小説では珍しくありません。

『聊斎志異』の異類譚では、男は異類の女と関係を持つ前に、すでに人間の妻がいるというケースも多く見られます。

黄生の場合は、香玉を「愛妻」、緯雪を「良友」と明確に区別しているので、絳雪の存在が香玉に対する「情痴」の純度を損うものではありません。

「情」を主題とする点では、「葛巾」も同様です。花妖譚の中でも、牡丹の精は、濃密な「情」を演じやすいと言えるでしょう。

菊の高潔な印象が勝って、女性としての情感をほとんど見せない「黄英」とは対照的です。

「葛巾」と「香玉」は、牡丹という同じ素材を用いて、「情」という同じ主題に沿って書かれたものであり、『聊斎志異』の中で、両篇は明らかに姉妹篇として執筆されています。

その際、似たような作品の繰り返しになるのを避けるため、作者が意図的に両者の間に変化を持たせた跡も窺えます。

同じ「情痴」と言っても、「葛巾」の常大用と「香玉」の黄生とでは、ややタイプが異なっています。

常大用の場合は、もともと牡丹に対する「癖」があって、それが葛巾と出会う契機となっています。女の調合した毒をあおる場面など、いかにも「情痴」ではありますが、結末の場面で、女の素性に疑念を抱いて破綻を招いているように、「情」に徹し切れていないところがあります。

一方、黄生には牡丹に対する「癖」はなく、香玉との出会いは、黄生の詩才によるものとなっています。そして最後に、死んで牡丹と化し、香玉と永遠に運命を共にすることに全く躊躇がありません。

花妖の描写も、葛巾は、その醸し出すイメージが牡丹そのままのイメージであるのに比べて、香玉は、花妖としての牡丹のイメージが稀薄であり、作者の意図は、花妖を描くことより、むしろ男女の純真な「情」を描くことにあります。

作品を一読した印象も、「香玉」の方が、単なる異類譚から一歩踏み出て、文学作品としてより洗練された感があります。

花妖譚の系譜

『聊斎志異』の異類譚は、異類の生物としての属性や印象、さらに民間信仰上の象徴性を巧みに利用して物語を構成しています。

草木・花卉の怪異譚は古くからあります。それらは、木から血が出たり、人間の形をした草が生えたり、冬に梨の花が咲いたりといった怪異現象を記すものが主で、その多くは、吉凶の予兆や歴史的事件の前触れとして扱われています。

花妖が美女の姿を借りて現われる話も古くからすでに見られます。例えば、唐代の『集異記』に見える百合の精の話で、男と花妖の出会いは次のように記されています。

忽ち白衣の美女に逢う。年十五、六。姿貌絶異なり。客、其の来たるところを詢うに、笑い応えて曰く、「家は山前に在り」と。客、心に山前に是の子無きを知るも、亦未だ妖たりと疑わず。但だ心に殊に尤ると以い、其の観視を貪り、且つ挑み且つ悦ぶ。因りて誘いて室に致り、歓を交し義を結び、情款甚だ密なり。

このように、花妖は古くから男の性的欲望の対象として志怪小説に登場しています。

同じく唐代の『酉陽雑俎』に、花の精たちを風から守った崔玄微という男の話があります。ここでは、楊・李・桃・石榴の精が登場します。それぞれ、姓を楊・李・陶(「桃」と同音)・石と名乗り、身にまとっている衣裳の色も、それぞれ、緑・白・紅・緋というように、植物の色と合わせています。

なお、『太平広記』(巻416)では、この話に次のような別の話が付加されています。

尊賢坊の田弘正宅、中門外に紫牡丹の樹と成れる有り。花発くこと千余朶。花の盛んなる時、月夜の毎に、小人五、六、長尺余なるもの有りて花上に遊ぶ。此の如きこと七、八年。人将に之を掩わんとすれば輙ち所在を失う。

このように、花の精を小人とする発想は「香玉」にもあり、次のような描写が見られます。

少時已開、花大始盤、儼然有小美人坐蘂中、裁三四指許、轉瞬飄然欲下、則香玉也。

しばらくすると花が開き、その花は盆のように大きく、中にはっきりと小さな美人がいて、蕊の間に坐っていた。わずか3、4寸ばかりで、またたく間にひらりと地面に降りると、それは香玉であった。

なお、牡丹を「妖」とする発想は、唐代からすでにあります。

『開元天宝遺事』に、次のような話が載っています。

初め木芍薬有りて沈香亭の前に植う。其の花、一日忽ち開き、一枝両頭、朝は則ち深紅、午は則ち深碧、暮は則ち深黄、夜は則ち粉白。昼夜の内、香艶各々異なれり。帝、左右に謂いて曰く、「此れ花木の妖、訝しむに足らざるなり」と。

ここでは、木芍薬すなわち牡丹が、一日のうちに何度も花の色を変化させ、玄宗が「花木の妖」と呼んでいます。

こうしてみると、『聊斎志異』の花妖譚は、題材・発想の上では、決して目新しいものではありません。「葛巾」も「香玉」も、六朝・唐以来の花妖譚のパターンを仮りて物語を構成し、古くから定まった牡丹のイメージに沿って牡丹の精を仕立て上げているのです。

しかしながら、こうした古くからの材料を使いながら、花妖譚を手の込んだ文学作品として創作していく過程で、「情」や「痴」を主題として据えた点においては、両者とも著しく時代性の強い作品であると言えます。

「情」「痴」は、明末の一つの典型的な文人精神の表れであり、明清の戯曲や白話小説がしばしば取り上げるテーマでした。

明・馮夢龍の白話小説『醒世恒言』の「売油郎独占花魁」などは、典型的な「情痴」の話と言えます。

また、明・湯顕祖の戯曲『牡丹亭還魂記』の題詞には、次のような一節があります。

情は起こる所を知らず、一たび往きて深く、生者は以て死すべく、死者は以て生くるべし。生きて与に死すべからず、死して復た生くるべからざる者は、皆情の至りに非ざるなり。

ここで言う「情の至り」は、そのまま「香玉」の主題としてぴったり当てはまる言葉です。

『聊斎志異』は、本来戯曲や白話小説で扱うようなテーマを文言小説の中に持ち込んでいるのです。

また、明清時代は、「花痴」を自負する文人の輩出した時代でした。明代の経済発展に伴い、花の商品化が飛躍的に拡がったことや、一部の人々の間に享楽主義・耽美主義的な生活態度が延蔓していたことなどが土壌となって、明清は、花の文化がそれまでになく急激に栄えた時代でした。

こうした現象は、明清の文人の筆記・小品文などから直接窺い知ることができますが、白話小説の中でも、『醒世恒言』の「灌園叟晩逢仙女」などが、当時の「花痴」の心態をよく伝えています。

いわば、『聊斎志異』は、旧套を踏襲しながら、新しい時代の思潮を色濃く反映した志怪集であり、その中の花妖譚は、こうした『聊斎志異』の文学的本質を最も端的に具現した作品であると言えます。

また同時に、花というものが本来的に持つ華美な印象のゆえに、他の異類では醸し出し切れない詩情豊かな美しい趣に包まれた極めて特殊な作品であると言えるでしょう。

関連記事