史実を語らない史書~『史記』『資治通鑑』『十八史略』

司馬遷

司馬遷は、字を子長といい、自らを「太史公」と称した。

漢の景帝の中元五年(前145)、太史令(天文・暦法を司る史官の長)の司馬談の子として生まれた。

元封元年(前110)、武帝は、天子として泰山にて天と地を祭る封禅の儀を挙行した。

封禅の儀は、地上の帝王として世を治めていくことを天帝に報告するものであり、最も荘厳で大規模な儀式である。

司馬談は、太史令の職にありながら、病を得て、この大典に参与することができず、憤悶のうちに世を去る。臨終の際、息子の司馬遷に後事を託し、『春秋』を継ぐ史書の完遂を嘱した。

父の喪が明けると、司馬遷は父と同じ太史令となり『史記』の著述に着手する。

時に、武帝は、数次にわたって北方の匈奴を制圧するための遠征軍を派遣していた。

天漢二年(前99)の討伐戦の際、武将の李陵が降伏した。

李陵は、五千の歩兵を率いて敵地深く侵攻し、匈奴の大軍と奮戦したが、衆寡敵せず、やむなく匈奴に降った。

ところが、朝廷では李陵に対する非難の声が高まり、一族皆殺しの刑に処すべきとする進言があった。

武帝からの下問があった折に、司馬遷は李陵を弁護するが、これが武帝の怒りを招き、獄に投ぜられる。

そして、翌年、司馬遷四十八歳の年、「宮刑」(男根を切断する刑罰)という屈辱的な刑に処せられる。(司馬遷の画像にヒゲが無いのはそのためである。)

数年の後、赦されて出獄し、中書令の官に復帰するが、宮刑という実生活における決定的な挫折が、その後の司馬遷の心境に甚大な影響を与えたことは言うまでもない。

恥辱に苦しみつつも、悲運に却って発憤し、修史の事業に心魂を傾けた。

そして、五十五歳の頃、ついに父の遺志を果たすべく、『史記』130巻を完成させた。

中国では、歴史に燦然と輝く傑作が生まれる契機として、しばしば「悲運と発憤」という言い方がされる。大きな不幸に遭いながら、それに負けじと気を奮い立たせて傑作を生む、という考え方だ。

その例として必ず挙げられるのが、屈原の「離騒」と司馬遷の『史記』である。

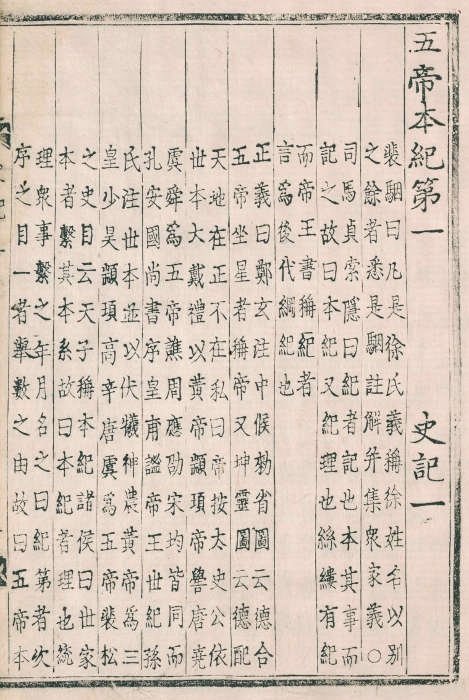

『史記』

『史記』は、中国最初の正史である。

正史とは、国家の事業として編まれた歴史書をいう。

『史記』は、伝説上の黄帝の時代から、司馬遷の生きた漢の武帝の治世に至るまで、およそ三千年の通史である。

「本紀」12篇、「表」10篇、「書」8篇、「世家」30篇、「列伝」70篇、全130篇より成る。

中国の歴史記述には、二つの方式がある。

編年体: 年代順に歴史的出来事を記録するもの。

紀伝体: 一人一人の人間の生涯を記録するもの。

『史記』以前の史書は、『春秋』に代表されるような編年体であった。

これに対して、司馬遷は、「本紀」「世家」「列伝」を主とする紀伝体の体裁を創始した。

[本紀]

歴代の天子・皇帝の事績を記したものである。

この中には、帝位に即かなかった項羽や呂后も含まれる。

これは、彼らが天子・皇帝でなくとも、一時期天下の実権を握ったことを認めて「本紀」を立てたものであり、名目よりも歴史の現実に着目する司馬遷の視点がうかがえる。

[世家]

周から漢初に至る諸侯の事績を記したものである。

諸侯の中でも、謀反を理由に取り潰された黥布・彭越・韓信らは「列伝」へ格下げされている。

逆に、諸侯でない者でも、儒家の祖である孔子や秦を滅ぼす先駆となった陳勝など、諸侯に匹敵する歴史的意義のある者は「世家」に取り上げられている。

[列伝]

宰相・将軍・役人から、刺客・遊侠・商人まで、多種多様な人物の伝記、および匈奴・南越・朝鮮など周辺の異民族の記録から成る。

歴史を作ってきたのは、帝王や諸侯だけではなく、その時代に生きた人間一人一人が歴史の一部であることを「列伝」は物語っている。

『資治通鑑』

北宋の司馬光によって編纂された『資治通鑑(しじつがん)』は、戦国時代から五代十国までの歴史を記した編年体の通史、全294巻である。

紀伝体を取らずに編年体としたのは、司馬光が儒家の経典である『春秋』に倣ったためである。

『資治通鑑』は、まず下請けの学者が膨大な歴史資料を蒐集して、時間軸に沿って整理した上で、その中から司馬光が政治に役立ちそうな資料を選び取って編纂したものである。

『資治通鑑』は、元来は「通志」と称していたが、神宗から「資治通鑑」という名を賜った。

「政治に資する」「歴史を通じて鑑みる」という意味である。

古来、臣下が天子の間違った行いを諫める時、歴史を材料にして進言するのが常套である。

「いついつの世の某王は、これこれの過ちを犯したがゆえに国が滅んだ。陛下におかれましては、どうかその二の舞をなされませぬよう」という具合である。

『資治通鑑』は、『貞観政要』(唐太宗の言行録)と並んで、天子が政治を行う上での手本とすべき「帝王学の書」とされてきた。

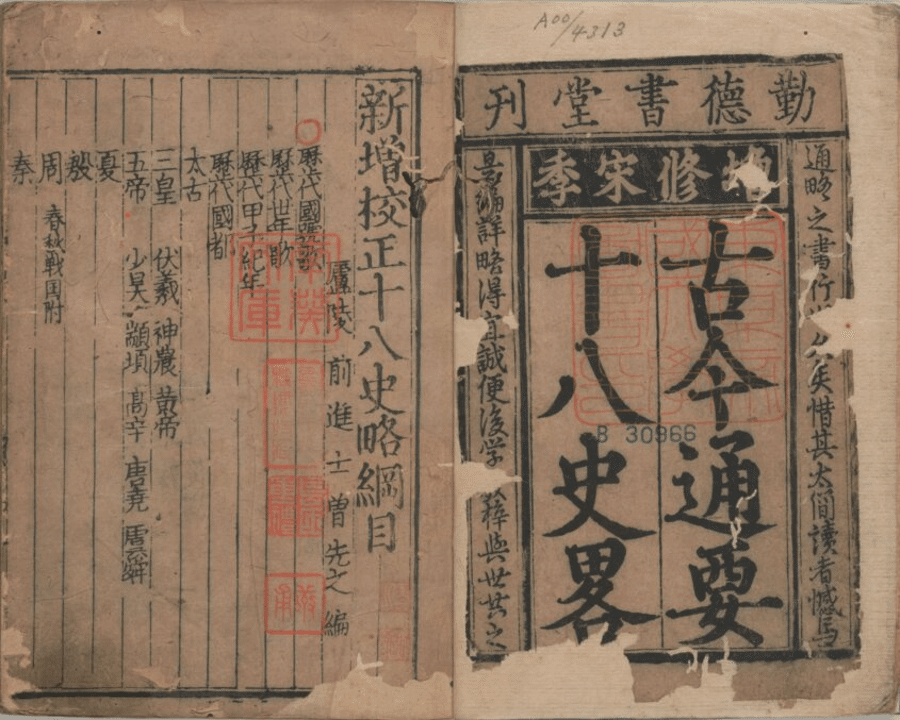

『十八史略』

宋末元初の曾先之が著した『十八史略』は、神話伝説の時代から南宋王朝滅亡までの歴史を記している。

『十八史略』は、初学者向けに編纂された歴史教材である。

『史記』以下の正史は、いずれも紀伝体で書かれており、一人一人の人物について詳しく知るには優れた記述方法であるが、しかし、特定の時代全体の動向や、特定の事件の推移を大きく把握するには不便である。

そこで、『十八史略』は、中国数千年の歴史について、必要最小限の知識を簡潔に記述し、かつ人口に膾炙した故事を織り混ぜて、面白く読めるよう工夫されている。

『十八史略』は、文字通り、十八種の史書のダイジェストである。

『史記』『漢書』『後漢書』『三国志』『晋書』『宋書』『南斉書』『梁書』『陳書』『後魏書』『北斉書』『周書』『隋書』『南史』『北史』『新唐書』『新五代史』(以上、十七の正史)、および、当時未完の『宋史』に代わる史料として、『続宋編年資治通鑑』『続宋中興編年資治通鑑』『宋季三朝政要』などが用いられた。

『十八史略』の刊本には、元代に改編された二巻本と、明代に改編された七巻本の系統がある。両者の間には、巻数だけでなく、内容の上でも大きな違いが見られる。

例えば、南宋末期に元に抵抗した文天祥らの事跡について、二巻本では、時の王朝である元に憚って簡略に記しているのに対して、七巻本では、意図的に大きく取り上げている。

また、魏・呉・蜀の三国の記述において、二巻本は魏を正統とするのに対して、七巻本は蜀を正統としている。

『十八史略』は、他の史書からの抜き書きをつなぎ合わせたダイジェストである。また、歴史に対する独自の見識を示しているわけでもなく、史書としての評価は低い。

本書の価値は、ひとえに簡便さにある。中国よりもむしろ日本において、中国史の入門書として古くから親しまれている。

日本では、特に江戸時代に大流行し、今日でも漢文の教材として広く使われている。

現代中国では、全く顧みられておらず、ほとんど無名に近い。

中国史書の特質

正史は、『史記』を第一として、全二十四種あり、「二十四史」と呼ぶ。

正史の「正」は、正しいという意味ではない。

正統の、国家公認(お墨付き)の史書という意味である。

正史には、正しくない歴史の記述が多く含まれている。

中国は、古来、言論統制の厳しい国である。時の王朝や皇帝を非難すれば、重い刑罰が下る。多くの場合、死罪に処せられる。

したがって、事実を事実のまま記述することが難しく、忖度したり歪曲したり、あるいは記述そのものを避けたりする。

司馬遷の『史記』においても、こうした制約はある。

例えば、漢の高祖(劉邦)の負の一面については、「高祖本紀」で記すことはせずに、「項羽本紀」の中で、断片的に、暗示的に書き記している。

中国の史書、とりわけ正史は、どこまでが客観的な歴史事実であるのかを見極めるのが難しい。

昔は、歴史を編纂する者は、史官、つまり役人である。歴史家という専門の学者がいたわけではない。

通常、ある王朝の歴史は、その王朝を倒した次の王朝の史官が編纂する。

例えば、明朝の歴史は、清朝の史官が編纂する。

したがって、歴史の記述は、史官の生きている王朝(征服した側の王朝)に都合の良いように書かれる。

特に、漢民族の明と満州族の清のように民族が異なる場合は、歴史の歪曲が甚だしい。明末清初の歴史記述では、清朝に都合の悪い事件は、削除されたり、改竄されたりしている。

国家の事業として編纂される正史は、時の政府の正当化、権威付けをするという役割を担っているのである。

そもそも、中国の歴史記述は、客観的事実というものに重きを置かない。ある事柄が事実であるか否かということよりも、そのことが、政治的に有用であるか否か、そこから何らかの教訓を得られるか否かの方が重視される。

正史は国家の正当化のためであり、『資治通鑑』は政治に資するためであり、『十八史略』は歴史を簡便に学ぶためである、というように、いずれも有用であることに意義がある。

同じ漢字文化圏でも、中国と日本とでは、歴史の見方が大きく異なる。

日本人は、歴史というものは、科学的に考証した客観的事実を積み上げて構築するものと考えるが、中国人は必ずしもそうではない。

中国人にとって、歴史は「使うもの」であり、有用性が問題になる。

中国では、古来、「文学は政治の道具である」という言い方がされるが、文学のみならず、歴史もまた然りなのである。

近現代では、日中の歴史認識の齟齬がしばしば外交問題で取り沙汰されるが、そもそも両国の伝統的な歴史観に根本的な相違がある以上、歴史認識の摺り合わせは、今後も容易ではないであろうと思う。