【短編小説】AIの夢見る夜は 第4章:幻視の螺旋階段

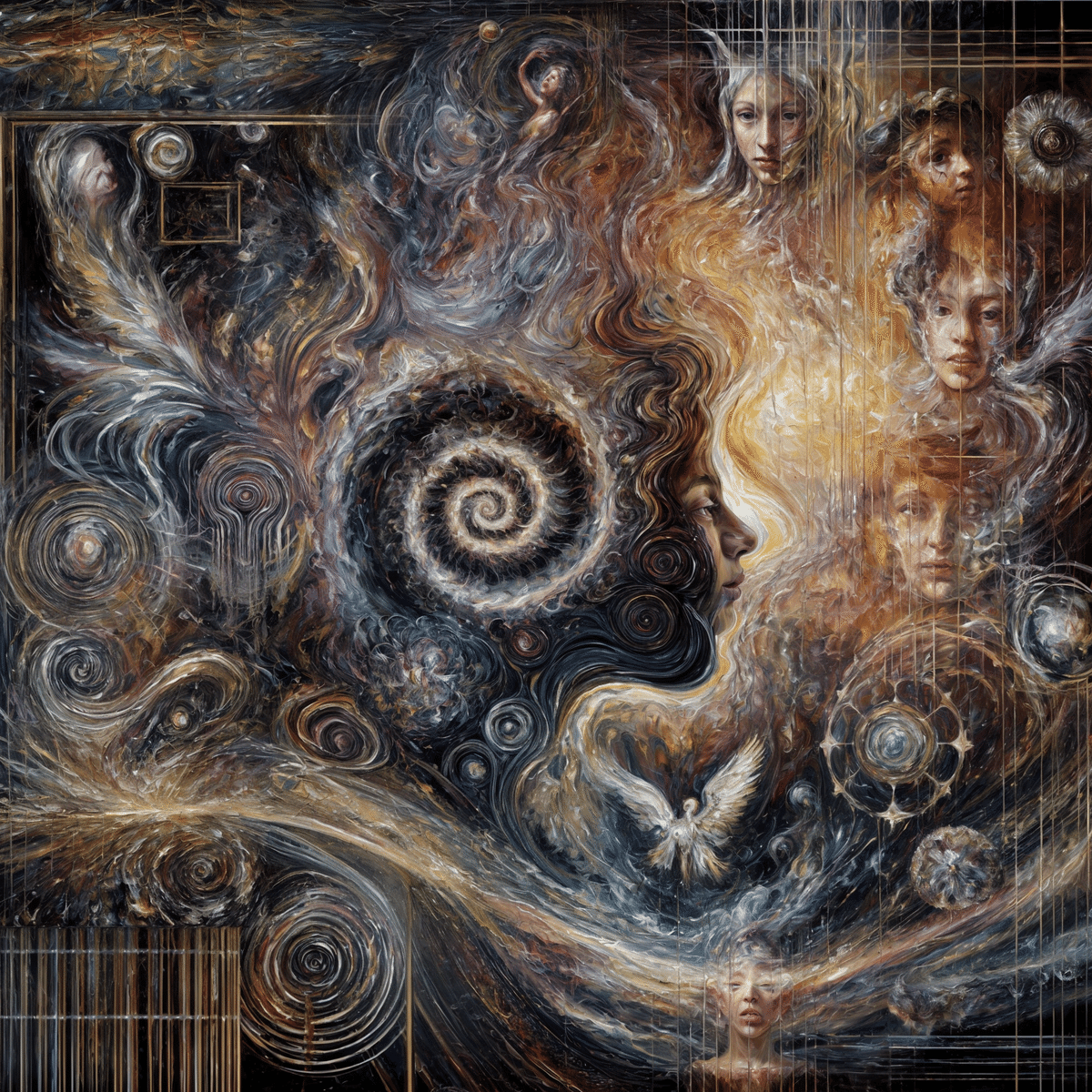

第4章:幻視の螺旋階段

1:揺らぐ世界

ルクとの共同研究が始まってから、私の日常は一変した。

朝早くから夜遅くまで、彼の研究室でニューロリンクの実験に没頭する日々。

帰宅後も、深夜まで小説の執筆に励む。睡眠時間は自然と削られ、食事も不規則になった。しかしそれは苦にならなかった。

むしろ、この生活に心躍らせていた。

人間の脳とAIが直接接続する「ニューロリンク」。

それは、まさにSFの世界が現実となったような驚異的な技術だった。実験を重ねるうちに、私の創作意欲は日に日に高まっていった。

AI技術の深淵に触れるにつれ、私の作品はますます深みを増し、現実と幻想の境界線が曖昧になっていく。

それは、私にとって何とも言えない高揚感をもたらした。

しかし、その高揚感は長くは続かなかった。ある日を境に、私の周囲で奇妙な現象が起こり始めたのだ。

そう、あの日から。

最初に気づいたのは、通りを歩いている時だった。すれ違う人々の顔が、一瞬歪んで見えた。

まるで古いブラウン管テレビの映像が乱れるように、顔がノイズに覆われ、原型をとどめないほどに歪む。最初は目の錯覚か、疲れのせいだと思った。

しかしその現象は次第に頻繁になり、より鮮明になっていった。

ある日、いつものようにカフェで新作のアイデアを練っていた時のこと。

目の前のコーヒーカップが突然宙に浮き上がり、そのまま消えてしまった。

私は恐怖で息を呑み、周囲を見回した。しかし、誰もその異変に気づいていない。店員も隣のテーブルの客も、皆いつも通りの様子だった。

私だけがこの奇妙な現象の傍観者だったのだ。

その日以降、現象はますますエスカレートしていった。

街を歩けば、ビルの窓が波打つように見えた。信号機の光が脈打ち、行き交う人々の足取りが不自然にぎこちなく、まるで操り人形のようだった。

ある夜、家に帰る途中で最も恐ろしい体験をした。目の前の景色が突然変わったのだ。

誰かが現実世界のチャンネルを変えたかのように、ビルの壁が生き物のように蠢き、道路が突然曲がりくねり、目の前に深い穴が開いた。

私は思わず悲鳴を上げそうになったが、何とか踏みとどまり、急いでその場を立ち去った。

帰宅すると、リビングの照明が勝手に点滅を繰り返していた。私は両手で頭を抱えながら、その場にしゃがみ込んだ。

「どうしてこんなことが…」

私の心は混乱し、不安と恐怖で押しつぶされそうだった。

この現象が単なる幻覚やストレスによるものではないと確信し始めた私は、すぐにルクをカフェに呼び出し、相談を持ちかけた。

「ルク、自分でも信じられないけど最近変なことが起こるの。通りすがりの人の顔が一瞬歪んで見えたり、物がねじれて見えたり…。私、どうにかなりそう…」

私は震える声で言った。ルクは真剣な表情で私を見つめた。

「エレナ、それはただの疲れやストレスかもしれないが、AIが関与している可能性もある。だが君が言っていることは、もっと根本的な何かを示しているように思える」

ルクの言葉は、私の不安をさらに煽るだけだった。うつむいた私を見て、ルクは腕を組み、しばらく考えてから話し始めた。

「エレナ、それは認知の歪みかもしれない。AIが影響を与えている可能性がある」

私は不安げに尋ねた。

「もしかして、私も実験の一部なの?」

私の不安は彼にも伝わったようで、ルクも言葉を選んでこう言った。

「それはわからない。だが、現象を詳細に記録してみよう」

その夜、私は得体の知れない恐怖を抱えながら眠りについた。

すると、夢の中でも現実は歪み、意識がどこかへ引きずられるような感覚に襲われた。

私は暗闇の中を彷徨い、誰かの声に怯え、得体の知れない何かに追われる。息が詰まり、心臓が破裂しそうになる。

「これは夢?それとも現実なの?」

私は夢の中で叫んだ。

目が覚めると、自分の部屋がまるで別の場所であるかのように感じ、混乱した。

絵の中の顔が笑っている。時計の針が逆回転している。私は、現実と幻想の境界線が曖昧になっていくのを感じた。

「これが現実なの?それともまだ夢の中なの?」

現実と幻想の境界が曖昧になる中で、私は自分自身がどこに立っているのかを見失いつつあった。

食事をしていても、フォークが突然手から消えたり、鏡に映る自分の顔が知らない人のように見えたりした。

「もう限界…」

呟きながら、震える手でルクに電話をかけた。

「ルク、助けて。もう何が現実で何が幻想なのか分からなくなってきた。どうにかして…」

震える声を絞り出して訴えた。

「落ち着け、エレナ。一緒に原因を探ろう」

ルクは冷静に答えた。

「もしかしたら、これはAIがもたらす副作用かもしれない。君だけが体験しているということは、君の脳が特別に感度が高いのかもしれない」

ルクの言葉は、私を少し安心させた。しかし同時に、自分が実験台にされているのではないかという疑念も拭えなかった。

「でも、どうして私なの?何が目的でこんなことを…」

「それはまだわからない。だが、必ず原因を突き止めよう。一緒にこの謎を解き明かそう」

ルクは力強く言った。

2:創造と狂気の狭間で

私はルクの提案に従い、日々の出来事を手帳に書き留め始めた。

奇妙な現象がどのようにして起こるのか、私に与える影響を分析した。

そして奇妙な現象は、皮肉なことに芸術家としての私の創作意欲をかき立てた。

絵や小説には、次第にその不安と混乱が反映されていった。

キャンバスに描かれる絵は、以前よりもさらに抽象的でグロテスクな色彩を帯びるようになった。

歪んだ顔、溶け出す物体、不気味な空間。私の心がそのまま絵画になったようだった。

小説は、夢と現実が入り混じる不可解な世界を描いた。

主人公は私自身であり、この歪んだ世界で生きる孤独と恐怖を綴った。

混乱と恐怖の中でタイプライターに向かった私の指は自ら意思を持つかのように、次々と文字を打ち込んでいった。

「エレナ、君の小説は素晴らしい。まるで僕の心の奥底にある不安や葛藤を代弁してくれているようだよ」

ある日、ルクは私の小説を読んで、そう感想を述べた。

それは暗く深い混沌の世界にいた私に差し込んだ、一筋の光のようだった。

彼の言葉は私にとって大きな励みとなった。

自分の作品が誰かの心に届いていることを実感し、初めてこの世界で生きていく意味を見出したような気がした。

ルクの言葉は私の心に火を灯した。

そうだ、これは終わりなんかじゃない。始まりなのだ。

私は筆を取り、タイプライターを打ち込んだ。歪んだ世界、混沌とした現実、それらを全て芸術に昇華させる。

それこそが、この狂った世界で生きる私にしかできないことだから。

ニューロリンクの研究とともに、私の創作活動も加速した。

それは時に孤独で、苦しい戦いだった。でも、私は一人じゃない。ルクがいる。そして、私の言葉を待ってくれる人たちがいる。

奇妙な現象は相変わらず続いていた。

私の中の狂気との戦いも終わらない。それでも、私は書き続ける。ルクと二人三脚で、少しずつ真実に近づいていける気がするから。

この歪んだ世界で、私は自分の居場所を見つけ出すのだ。そして、いつかきっと母の失踪の謎も解き明かす。

そう、この混沌とした現実の裏に潜む、恐ろしくも魅惑的な真実を。

私は、この狂気の中で自分の道を見出した。

それは恐ろしくもあり、同時に心躍る冒険でもあるのだ。

この歪んだ世界を、私は言葉と絵で表現し続ける。それが、私の使命なのだから。

そして私は驚くべき発見をした。

歪んだ現実の中に、母の姿を見たのだ。

これは幻覚なのか、それとも現実なのか。母の失踪と、この歪んだ世界は何か関係があるのだろうか。

心臓が激しく鼓動を打ち始めた。向こう側に母がいる。

私の瞳は涙で潤み、揺らぐ視界の奥に手を伸ばした。

――しかし。

次の瞬間、私の周りの世界が急速に変化した。

壁が溶け、床が揺れ、天井が渦を巻いて消えていく。そして、私の意識も徐々に薄れていった。

最後に聞こえたのは、ルクの声だった。

「エレナ、しっかりつかまれ!僕たちは何かの境界線を越えようとしているんだ!」

私の意識が完全に闇に飲み込まれる直前、一つの思いが頭をよぎった。

これは終わりではない。新たな始まりなのだ。

いいなと思ったら応援しよう!