【岩手県北上市】北上市博物館とみちのく民俗村資料館

先日記事にした岩手県北上市にあるみちのく民俗村。以前の記事では数々の古民家にフォーカスしたが、記事内に書いた通り同施設内には北上市博物館とみちのく民俗村資料館が存在する。

今回はこの2施設の紹介を行いたい。

北上市博物館はみちのく民俗村内、駐車場を出て右手に進み、Y字路を左に進んでなだらかな坂を登った先にある。

なお、北上市博物館はもう1つ分館が存在する。本館に当たるみちのく民俗村の博物館はから車で30分ほどの距離の場所にある、北上市博物館 和賀分館である。

本館であるこちらは北上市の歴史にまつわる展示が中心となっており、剥製や標本といった自然科学分野の展示については和賀分館で行われているので注意してほしい。

2016年にリニューアルがされており

見た目が綺麗なだけではなく中も歩きやすい

鬼剣舞をモチーフにしたキャラクターで

本来は顔が黄色いのだが色が落ちてしまっている

クマへの注意喚起の貼り紙が入り口に多数見られた

北上市博物館に入って真っ先に目に入るのは、館内から見ることができる外に展示された大きな船だ。

かつての北上川では、物資輸送のための船が盛んに行き来していた。北上市博物館、並びにみちのく民俗村のすぐ目の前には桜の名所として知られる北上川展勝地が広がっている。

なお北上市がポケモンSVのDLCである "翠の仮面 "の舞台である「キタカミの里」のモデルになった縁もあってか、来年2025年4月には北上展勝地に久慈市に次ぐ2つ目のイシツブテ公園が作られる予定らしい。

そしてこの展勝地の向かいには、かつて盛岡藩最大の港があったという。

もちろん内陸部にある北上市。ここでいう港は海に面したものではなく川を利用した水運に用いられてきたものだ。現在でこそ川を用いた水運は荷物の運搬用途には滅多に用いられなくなっているが、かつては重要な貨物輸送手段だったのだ。

北上市博物館の展示コーナーは、まず国見山廃寺跡に関係する展示から始まる。

国見山廃寺跡はその名の通り、山中にかつて栄えた寺院の跡がいくつも並んだ場所だ。位置としては北上市博物館からも非常に近くちょうどみちのく民俗村のちょうど裏手にある。

国見山の寺院は平安時代、9世紀の中ごろに始まったと言われ、10世紀頃に最盛期を迎えた後に12世紀には衰退して現在に至ったという。あくまでも伝承の話ではあるが、最盛期には700を超える僧坊が集まり、36の堂塔により構成されていたという話が伝わっている。

かつての東北地方は朝廷からは蝦夷地と呼ばれ事実上独立していたが、8世紀ごろから朝廷の支配の影響が強まり9世紀の初頭には現在の奥州市に胆沢城が建てられその後は10世紀半ばまで蝦夷支配の拠点となった。

国見山廃寺は胆沢城で行われる仏教儀式を行う僧侶たちが、山岳で修行を行うために開かれたものだと言われており、胆沢城が現在見つかっている寺院の採掘品は9世紀から胆沢城が10世紀頃にかけてのものが多いという。

12世紀には衰退した国見山廃寺ではあるが

18世紀の終わりに国見山を訪れた国学者の菅江真澄は

「かつてこの山には金福山定楽寺という立派な寺があった」

と地元の老人から聞いたことを記録している

当初は小さな山寺であった国見山廃寺はそこから100年ほどかけて整備が進み、10世紀頃には当時の北東北で最大級の寺院にまで発展する。

この時期は伊沢城の役人であった安倍氏が北上盆地周辺を支配しており、安倍氏が国見山廃寺の発展させたと言われている。

再現された仏像

儀式の際に使われた飾り金具らしい。

国指定重要文化財にも指定されているおり

北上市博物館のキャラクターである「龍頭さま」と

「小竜頭君」はこらをモチーフにしたキャラクターだそうだ

こちらも国指定重要文化財だ

しかし安倍氏は朝廷に従わなかったことから10世紀の半ばに起きた前九年合戦により陸奥守として派遣された源氏と、出羽国 (現在の秋田県から山形県にかけてのあたり)の豪族であった清原氏に滅ぼされる。

この戦いにより国見山廃寺は一度全焼するも、その後の支配を受け継いだ清原氏により再建される。

しかし清原氏はその後30年ほどで内部分裂し、その分裂は朝廷を巻き込み10世紀の終わり頃には後三年合戦に発展。

この合戦の勝者となった清原清衡は藤原清衡へと改名し、奥州藤原氏の初代当主となる。

その後の奥州藤原氏は平泉へと拠点を移し、12世紀の初めに中尊寺が建立される頃には国見山の寺院は衰退していたという。ある意味では国見山廃寺はユネスコの世界遺産にも登録されている、中尊寺のルーツとも言える地なのだ。

その後も前述した通りに江戸時代の終わりに菅江真澄が国見山を訪れた際、地元の老人からこの地にかつて存在した寺院の話を聞くなど伝承は続いていたようだ。そして1936年に行われた道路改修工事の際に瓦の破片が見つかり寺院の場所が推定され、戦後には1963年から本格的な発掘調査が始まり場所が確認された。その後も度々調査が行われ、2004年には国指定史跡にも指定されることとなった。

断片ながらも煌びやかな装飾が施されていたことが分かる

発掘された鉄鐘

当時の技法で再現された鐘。

実際に触ったり鳴らしたりすることもでき

見た目は無骨ながらも澄んだ美しい音が鳴る

続いて時代は遡り樺山遺跡 と八天遺跡 を中心にした縄文時代に関する展示のコーナーだ。

樺山遺跡と八天遺跡とは北上市博物館を挟んでそれぞれ南北に存在する縄文時代の遺跡であり、どちらも北上市博物館からは車で10分ほどの場所にある。

並べられた土器たち。デザインの移り変わりが分かる

多数の縄文時代の遺跡が存在している

樺山遺跡は約4000年前と約5000年前の遺跡の遺跡が並んでいる場所であり、北上市博物館からは南側にある。一部は当時の建物などが再現されており、実際に現地に行っても楽しめるスポットだ。

集落の近くではいわゆるストーンサークルが見つかっている遺跡でもあり、見つかっているものなどからストーンサークルの正体は墓地ではないかと言われているそうだが確定的な証拠は見つかっておらず今後の調査が楽しみな遺跡でもある。

明らかに人工物であるが

どういった意図で使用したのだろうか

八天遺跡は約4500年前から約3200年前に作られたと考えられている遺跡であり、大規模な集落の痕跡や、直径13mを越える大きな円形の建物や墓の痕跡などが見つかっている。

イノシシがモチーフの土偶のものと思わしき破片。

イノシシはニホンジカと同様にここ10年ほどで北東北でも

急激に数が増えている生物であるが、積雪に弱く

かつては北東北にはほとんど生息していない動物だった。

この時代は北東北にもイノシシが多数生息していたのだろうか

(もちろん麒麟や竜のような扱いだった可能性もあるが……)

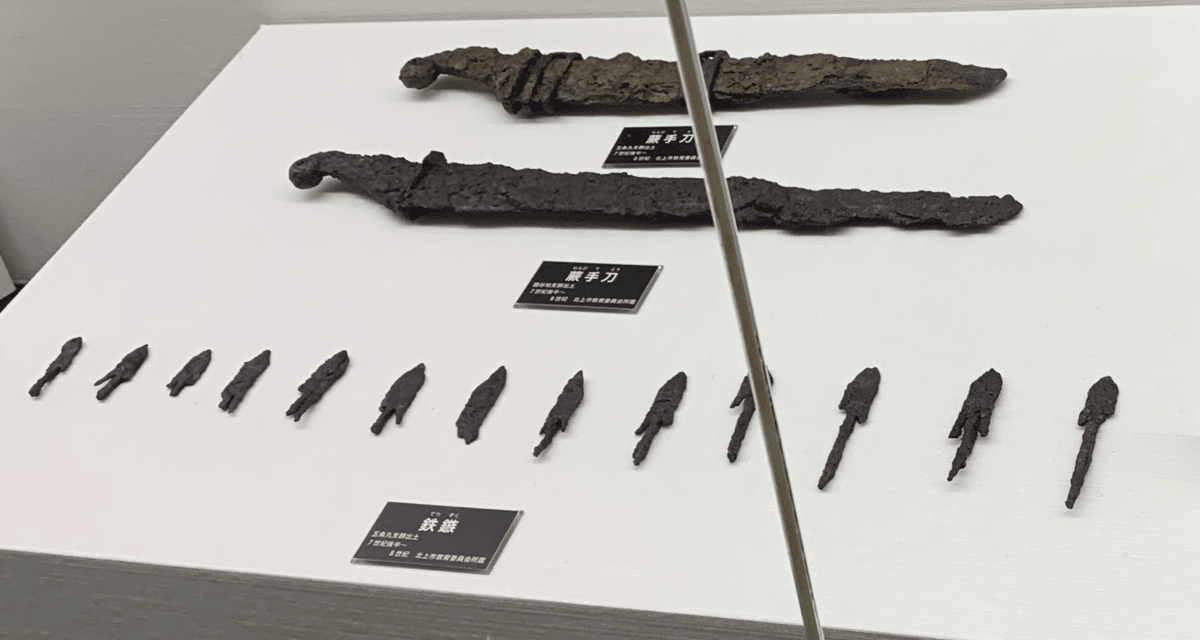

続いての展示コーナーは江釣子古墳群。

江釣子古墳群は北上市博物館からは車で15分ほどの場所にある場所だ。個人的には江釣子というと数年前にこの辺りに移転した50年前から続くロシア料理の名店トロイカや、ショッピングセンターPALがあるあたりというイメージが強い。

それでいてタルト部分の食感が素晴らしい

トロイカのチーズケーキ。

トロイカのチーズケーキと青森県弘前市にある

洋菓子工房ノエルのアップルパイは

全ての人にぜひ一度は食べて欲しい逸品である。

関東に住んでいた頃も、誕生日には東銀座にある

いわて銀河プラザで購入して食べていた

江釣子古墳群は7世紀後半から8世紀前半、東北地方に朝廷の支配が強まる直前の遺跡群だ。

朝廷の中心が奈良にあった時代であることから義務教育では「奈良時代」と習った記憶がある時代ではあるが、この時代でも東北地方や九州地方では古墳を作る文化が残っていた。

なお古墳が作られなくなったのは一般的に仏教の普及で宗教儀式の場が古墳から寺院に移ったためだと言われているらしく、この辺りにもこの直後に始まる国見山廃寺の時代への系譜を感じ取れる。

中でも金張ガラス玉は西アジア由来の品だと推定されており

他にも島根県由来の瑪瑙やシベリア由来と思わしき錫など

広い交易網が既に存在していたことが窺える

形状から騎馬状態での戦闘が前提であったと推定されているらしい

青森県十和田市にある馬の博物館である称徳館でも

平安時代から北東北は馬産の地として知られていたと

紹介されていたが、それより前のこの時代から既に

馬に関する文化が発展していたことが分かる

こうして発掘品を見ていると朝廷の支配下に置かれる前から既に日本各地や大陸との交易があったり馬に関する文化が発展していたりと、自分が子供の頃に有していたこの時代の東北地方のイメージとはだいぶ印象が異なる。

自分が小さい頃に通っていた小学校の図書室にあったような、明らかに昭和の時代に作られたであろう既にボロボロの古い学習漫画では、この時代の様子を野蛮で醜い蝦夷の人間を朝廷の人間が啓蒙するような描かれ方をしていた印象が強く、学生時代の自分が明確に歴史嫌いであったきっかけの1つだったと記憶している。

昨今の縄文ブームも含め、近年の縄文時代の東北地方の描かれ方は正直なところ美化がいささか過剰であるように感じているが、こういった過去の揺り戻しという部分も大きいのかもしれない。

この時代の北上周辺で盛んに作られていた赤く彩飾された甕。

1000年以上経った現在でもわずかにその色彩を残している

続いて最初に紹介した国見山廃寺跡や奥州藤原氏の時代であった平安時代と鎌倉時代の初めを飛び越えて、和賀一族の時代へと移る。

和賀氏は源頼朝により奥州藤原氏が滅ぼされた後、安土桃山時代まで300年以上に渡り北上周辺を支配していた一族だ。

特に岩手県南部以南の太平洋側では

多数の武士が台頭していたらしい

300年以上続いた和賀氏による統治であったが、1590年に豊臣秀吉による北条氏攻撃への動員に参加しなかったことから領地を没収され、和賀氏統治の時代は終わる。

和賀氏の領地を含む現在の岩手県南部地域の諸大名の領地は南部藩と伊達藩に編入され、その後も藩境については水利権などの問題もあり50年余りの混乱の時代が続いていたが、1641年に藩境が置かれることとなった。

こうして南部藩と伊達藩の藩境となった北上。展示のテーマもここからは南部と伊達の藩境のくらしになっていく。南部藩と伊達藩の藩境は現在もかなり明確に残っているが、これは全国的にもかなり珍しいとのことだ。

みちのく民族村内にも旧仙台藩寺坂御番所が移築・展示されているが、かつての藩境には双方に番所が置かれて行き来する人や物資に対して厳重な監視が敷かれていたらしい。

右側の甲冑の胴体部分は南部藩側の番所に

備品として置かれていたものと考えられているそうだ

一方で前述した通り、南部藩側の北上川は非常に水運が盛んであった。最後の展示コーナーは、この北上川舟運に関する展示だ。

かつての北上展勝地からは

このような風景が見られたのだろう

江戸時代から商人が集まり栄えていたという

実物が多数展示されている。

写真のように安全を祈願するためのものも多数残っており

欠かせないと共に危険が伴う仕事であったことが推測できる

以上が北上市博物館で解説されている内容の大まかな流れと、展示物の一部の紹介だ。このほかにも北上市博物館では定期的に企画展も行われており、訪れた際はそちらも見逃せない。

そしてみちのく民俗村にある、もう1つの多数の歴史資料を展示している施設がみちのく民俗村資料館だ。

建物自体は昭和初期に建てられた旧黒沢尻高等女学校の校舎を移築したものであり、中にはかつて北上に生きた人々の様々な生活用品が多数展示されている。

大正時代の建築様式の影響を強く現れており

その資料としての重要性から国指定登録文化財でもある

やはり当時の農民の生活に馬は欠かせなかった。

奥には馬が引いて使う鋤などが展示されている

最初のコーナーは農作業のような「外の仕事」のコーナーだ。農作業道具を中心に、運搬具や茅葺き屋根をかけるための道具などが展示されている。

実に多様だが、人力による輸送の占める割合が多かった時代

少しでも効率的な輸送のために様々な道具が

使い分けられてきたのだろう

この茅葺き屋根の屋根をふく際に使われていた道具。

みちのく民俗村の古民家の模型も併用して

屋根の葺き方が解説されている。

茅葺き屋根は建てるときはもちろん、定期的な補修を行い

更には15年に一度は葺き替えていたというのだから

集落単位ではそれなりのペースで使われていたのだろう

続いて中の道具、すなわち室内作業で使われていた道具の解説コーナーだ。

かつては男の仕事とされてきたらしい

現代でも稲藁は肥料の材料や家畜の飼料など

主に農畜産業に様々な用途に使われているが

この時代は様々な道具の素材としても重要だった

衣類などの補修をしたりなどがあったらしいが

物は基本的に修理して使い続けるのが当然のこの時代

現代では考えられないほどの作業量であったらしい

以前訪れた青森県五戸町にあるごのへ郷土館でも

絹糸を生産する道具の展示に

それなりのスペースが割かれていたが

化学繊維のないかつては今では考えられないほどに

絹の生産は盛んに行われていたのだろう

ここからは階段を登り2階へと移る。

2階にまずあるのは家の暮らしコーナー。下のフロアにあったのは仕事に使われていた道具だが、この辺りには生活の上で使われていた道具が展示されている。

嫁馬装束は他の郷土館などでも何度か見ているが

地域により微妙に形などが異なり面白い

古いかき氷器が目立つところに展示されていた

囲炉裏が前提の時代の台所用品は

現代ではぱっと見では使い道がわからないものがほとんどだ

電気も石油による暖房もない時代

特に冬の寒さと夜の長さが厳しい東北地方では

特に重要な品々だっただろう

かつては岩手の様々な場所で行われていた人形芝居や

祭りなどと関わりの深い信仰に関わる道具の数々

廃絶となっている人形芝居の中にも

一部は当時の道具などの検証や再現を行い

研究の一環で一時的に復活したものもある

有名なオシラサマやマイリノホトケなど

民間の間で信仰されてきたものも数多い

ワラウマは上でも紹介した称徳館でも紹介されていた

続いては商家と職人の暮らしコーナー。

ここまでの展示は主に農民の暮らしに関係したものだったが、勿論農民以外の仕事をしていた人もたくさんいた。

ほぼ手作業で物が作られていた時代

桶屋や傘屋など、現代では考えにくいほどに

職人達も専門性が強かった

現代と比べれば染料の種類なども限られていた時代だったが

工夫を凝らし様々な模様を作り上げて

ファッションを作り上げてきたのだろう

馬が数多く飼育されていた時代は、こういった仕事の需要も

現代とは比較にならないほど多かったのだろう

雪深い南部藩では冬になると農民は農作業ができず

男性は出稼ぎ先として農閑期に当たる時期に人手が必要な

酒造りに従事していた者が多かった。

北上市の酒蔵というと喜久盛酒造が有名だ。

「鬼剣舞」や「タクシードライバー」などを作っている酒蔵で

震災により施設が壊れてしばらく花巻市で製造を行っていたが

今年の初めに再び北上市に製造拠点を戻している

船のように見えるこれはなんと麹の培養に使われていた麹蓋

そして勿論、旧黒沢尻女学校のコーナーも小さきながらもある。

1919年に設立されて以降はしばらく女学校として運営されていたが、その後は幾度かの統廃合などを経て、2004年に新校舎に移ると共に男女共学の北上翔南高等学校となり現在に至っているらしい。

最後にはみちのく民俗村の初代村長である、森林学者のどろ亀さんこと高橋延清に関する展示がされていた。

高橋氏は現在の岩手県西和賀町に生まれ、北上市の黒沢尻中学校に通った彼は東京帝国大学を経て東京大学の北海道演習林の林長に着任その後は実践や現場観察を重視し、林業の発展や自然保護に多大な貢献を行なった。

1992年にみちのく民俗村ができてからは2000年まで村長を務め、講演などを行なってきたようだ。

非常に精力的に活動していたことがよくわかる

近年観光人気が一層目覚ましい岩手県にあり、様々な作品の「聖地」となっている北上市。来年以降もその勢いは止まることを知らないだろう。

そんな北上やみちのくの歴史や魅力に触れられるみちのく民俗村。この街を訪れる際は、この村のこともぜひ訪れてみてほしい。

みちのく民俗村

住所 : 岩手県北上市立花14 地割62 −3

入場料 :北上市立博物館のみ有料

一般 500円

高校生 240円

小中学生 170円

(団体料金、利根山光人記念美術館ならびに

北上市立鬼の館との共通観覧券あり。

和賀分館は入館無料)

営業時間 : 9 :00〜17 :00

(最終入館 :16:30)

休業日 : 4月1日から11月30日までは

臨時休館日を除いて無休

12月から3月までは毎週月曜日

(祝日の場合はその翌日)

年末年始 (12月28日から1月4日)

アクセス : 北上駅から車で15分

いわて花巻空港から車で45分