労働保険とは何か?基本を徹底解節「失業時には知っておきたい!!(雇用保険編:シリーズ3)」

こんにちは、カネっすっす。今回は雇用保険の給付額等について説明していきます。

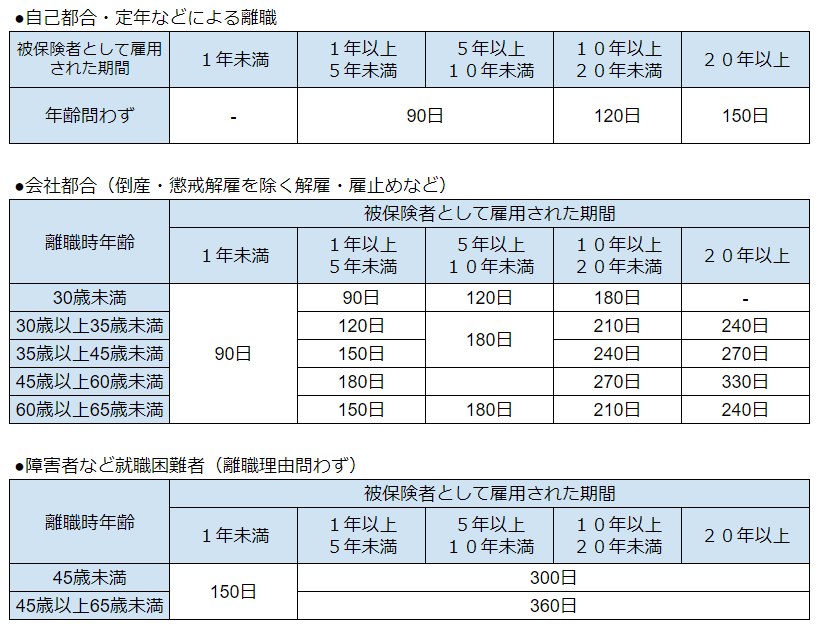

給付日数

給付日数は、離職理由・年齢・被保険者期間・求職困難者などの要件で異なります。自己都合や定年退職の場合は期間が短く、障害者や倒産・解雇などの会社都合による場合は長くなります。

さらに、「待期期間7日間」というものがあります。

自己都合・会社都合とも、受給資格決定日とよばれる手続きを行った日(ハローワークで手続きが必要)から最初の7日間は支給されません。

自己都合や懲戒解雇などの場合には、待期期間7日間 + 最長3ヵ月間支給されません。

なお、自己都合退職者(本人の責めに帰すべき理由による解雇等の場合を除く)については、5年間のうち2回までに限り、給付制限期間が最長2ヵ月間に短縮されます。なので、上記に記載している通り3回目からは給付制限が最長3ヶ月になります。

自発的に辞めた場合や本人の責任で辞めた場合は、簡単にもらえなくなっています。

基本手当日額

基本手当日額は、賃金日額の45%~80%の間で決まり、年齢によってつぎのようになります。

・60歳未満の場合 基本手当日額=賃金日額×(50%~80%)

・60歳~65歳未満 基本手当日額=賃金日額×(45%~80%)

※賃金日額=離職日前6ヶ月間に支払われた賃金総額を180で除した額(賞与除く)

所定給付日数

基本手当の受給期間は、原則として離職の日の翌日から1年間です。受給期間のうち、所定給付日数を限度として、基本手当を受け取ることになります。この受給期間が経過した後は、たとえ所定給付日数が残っていても支給を受けることはできません。

ただし、60歳以上の定年などにより離職した場合には、1年間受給期間を延長できます。

また、病気やケガ、妊娠・出産・育児などの事情で引き続き30日以上就業できない場合は、最大で4年間受給期間を延長できます。

所定給付日数は、退職理由や年齢、被保険者であった期間や障害者などの就職困難な場合などによって、日数が異なります。

具体的な条件と給付日数については、下の表を確認してください。

高齢者給付金とは!?

高年齢被保険者(65歳以上の人)が、以下の要件にあてはまる時は、高年齢求職者給付金が一時金として支払われます。

離職により資格の確認を受けたこと。

労働の意志及び能力があるにもかかわらず職業に就くことができない状態にあること。

算定対象期間(原則は離職前1年間)に被保険者期間が通算して6ヵ月以上あること。

まとめ

今回は雇用保険の給付について説明しました。

給付には、

・離職の理由

・年齢

・保険加入期間

・65歳以上の高年齢被保険

等によって決められていました。

失業されていて次の就職先が決まるまでの無収入の期間にはとても助かる制度ですね。

次回は、「就職促進給付」といって再就職を早期にできた人への手当を説明します。では、お楽しみに!!