亡き友への惜別を乗せたアルピーヌA110

本来ならば、1年以上前にこの1971年型のアルピーヌA110の記事をTopGear香港版と台湾版の読者にお届けする予定だった。

撮影場所とインタビューの日もおおよそ決めてあった。オーナーである林 明博さんとは事前に何度か電話で予備取材を行っていたからコミュニケーションは万全で、間違いなく良い記事になりそうな予感がしていた。

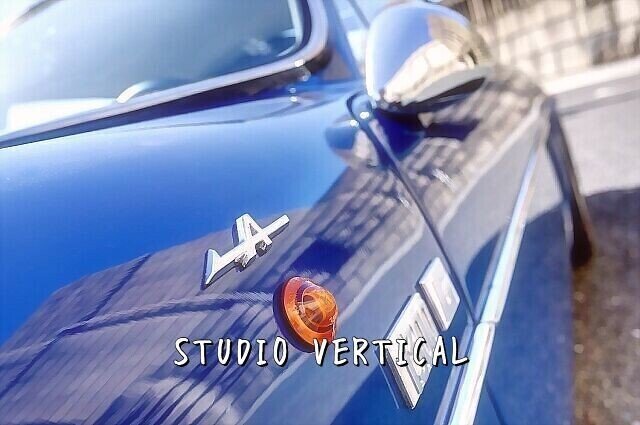

送ってもらった画像を見るだけでも、ゴルディーニ・チューンの1.3リッターエンジンを搭載した青いA110 1300Gは極上のコンディションを保っていることが良くわかった。

しかし、2019年10月27日に日本を襲った大型台風で撮影を延期せざるを得なかったのが悔やまれた。台風が過ぎ去り、日時を再設定しようとしたら、林さんが社長を務める会社の工場が台風で甚大な被害を被り、それが回復してからにしましょうということになった。

数ヶ月経過し、そろそろ様子を訊ねてみようかと思い始めたら、林さんを紹介してくれた人から電話が掛かって来た。林さんが昨日急逝した、と。

林さんは東京の自宅で妻と娘と暮らしていたが、月曜日から金曜日までは工場のある福島県須賀川市に単身赴任していた。ふだんから決して遅刻などせず、その日は会議の予定時刻になっても工場に現れないのを訝しんだ部下たちが心配して家を訪れると、林さんはベッドの中で冷たくなっていた。疾患も抱えておらず、事件や事故の疑いもなかった。

突然の死に、残された家族と従業員たちは悲嘆に暮れている間もなく奔走させられた。それが一段落し、「偲ぶ会」も恙なく執り行われ、遺族はA110の処遇を決めあぐねていたが、幸いに熱心な愛好家に譲渡する話がまとまった。

この日2021年2月25日はA110との最後の日になるので未亡人の綾子さんが撮影に同行した。実は林さんはもう一台のA110、つまり現代の2019年型のA110も持っていて、それを運転して来てくれた。

クラシックA110を運転して来てくれたのは林さんの中学生以来の友人で、大学では同じモータースポーツサークルに所属していた森川 修さん。森川さんはラリーのナビゲーターとして在学中から全日本選手権に出場し、1976年からはWRC(世界ラリー選手権)モンテカルロラリーに出場した。

「林君はその頃にイギリスに留学していたので、僕を手伝いにモンテカルロまで来てくれたのですよ」

A110がモンテカルロラリーに優勝したのは1974年のことで、アルピーヌのワークスチームはすでに1976年にはマシンをA310に切り替えていた。しかし、大挙して参戦していたプライベートチームのほとんどはまだ戦闘力高いA110を走らせていた。

「それらを見て、林君はA110に強い憧れを抱くようになったのでしょう」

イギリスの語学学校を終了した後、スイスに渡り、時計専門学校に入学した。家業の腕時計ケース製造に役立てるためだ。林精器製造は金属を精密に加工する会社で、最も有名な仕事はセイコーウオッチのハイエンドライン「グランドセイコー」のケースだ。

時計製造の課程を勉強する一方で、若き日の林さんが開眼したのがフランスのクルマとワインだった。

「留学前の林君は、日本ではBMW2002やトヨタ・ソアラに乗っていました。スイスでは、シムカ・ラリー2に乗っていましたね」

綾子さんも微笑みながら思い出を語ってくれた。

「スイスの時計製造技術とフランス語を習得するために留学したようですが、それらに加えて身に付けて来たフランスのクルマとワインの魅力も大きかったようですね」

帰国してからは、ずっとプジョーやルノーなどを乗り継いでいた。

帰国して、入社し、社業の発展に務め、2010年には専務から社長に昇格した。そして、2011年3月11日。東日本大震災が東北地方を直撃し、林精器製造の工場建屋は崩落した。就業中だったのにもかかわらず、幸いに軽傷者のみで犠牲者が出ずに済んだ。

「従業員全員で製造機械を外に運び出し、仮設の工場に移して、3か月後には操業を復活させました」

言葉にはできない苦労が、きっとたくさんあったはずだ。地域に根差した企業だから、自分たちの会社だけ被害が軽かったといって喜ぶわけにはいかない。同じような人々が東北にはたくさんいただろう。

復興も進み、林精器製造の新工場も元の場所に再建できた。林さんは、2016年に念願のアルピーヌA110を購入した。

「仕事を復興させた自分への褒美のようなものとして買ったに違いないと思います」

札幌にある専門店にあった1600Siを候補に考えていたが、試乗して見送った。

「クラッチが重過ぎたので諦めたと聞きました」

林さんは左足の膝の軟骨が減り、重いクラッチは操作できなかったからだった。次に試した、この1300Gを購入した。

「購入を決定した直後、ふたりで飛行機で北海道を訪れ、札幌から洞爺湖までのドライブしたのが良い思い出です。サミット会場にもなったウインザーホテルに宿泊しました」

アルピーヌA110は、ここで改めて説明するほどもない名車中の名車だろう。ジャン・レデレというルノーのディーラー経営者が1950年代初頭に立ち上げたスポーツカーメーカーで、最初はルノー4CVのメカニズムを活用した小型スポーツカー「A106」を造り始めた。A106はA108に発展し、さまざまなバリエーションも造られた。

ルノー本社からのサポートを受けながら、ラリーをはじめとする各種のモータースポーツにも積極的に参戦していき、残した好成績によってアルピーヌの名前は知れ渡っていった。

そして、アルピーヌの名声を決定付けたのが1962年に発表されたA110だった。106や108から発展したリアエンジンのクーペスタイルがさらに洗練され、バックボーンフレームシャシに被せられるボディはFRP製となった。

搭載されるエンジンは、ルノーR8用の4気筒OHV1100ccをチューンしたものから始まり、このクルマのゴルディーニ・チューンの1300ccのものも含め、バリエーションが何種類もあった。最終的には前述した1600ccにまで拡大されたものも積まれていた。

1300Gは625kgしかなく、1600Siでも770kgしか重量がなかった。

「軽さと小ささとリアエンジンによる強い駆動力が、A110をラリーで無敵の存在にしました」

1976年のモンテカルロラリーで、衰えないA110の戦闘力の高さを眼の当たりにした森川さんが戦ったのは日産サニーだった。

「A110は、良く曲がるクルマでした」

その後、アルピーヌはA110をメカニズムを共用しボディスタイルを未来的に一変させたA310にモデルチェンジし、さらに豪華で高級なGT的なA610に発展させる。モータースポーツでも、ルノーと緊密な関係性を築きながら専用のレーシングマシンでルマン24時間をはじめとするスポーツカーレースでも大成功を収めた。

A110の生産終了から40年経った2017年に発表されたのが現行のA110だ。ボディスタイルこそ、かつてのA110へのオマージュが込められたレトロ調だが、こうして並べてみるとまったくソックリということではないことが良くわかって面白い。

メカニズム構成としても、クラシック版は4気筒エンジンを縦置きに車軸の後ろに搭載しているのに対して、現行版は4気筒を横置きにして車軸の真上に積んだミッドシップ配置がなされている。

クラシック版が2+2座席なのに対して、現行版は2座席。現行版はシャシーもボディもアルミ製で、クラシック版に及ばないとはいえ、1130kg(リネージュ。ピュアは1110kg)と現代のスポーツカーとしては例外的に軽量だ。その軽量ぶりを活かして速く走り、鋭く曲がっていくことはクラシック版譲りだ。時代や技術によってもたらされるものは異なっても、その本質や目指す方向は変わらない。形ばかりのレトロ調をまとったクルマが少なくない中で、A110は本質を突いている。むしろ、違う車名を名乗り、現代的なスタイルを採っても良かったのではないかとも思えてくる。

林さんの現行版はリネージュ。革シートなどの豪華版だ。

「これで東京と福島を往復していました」

その前は、RC-Zや406クーペなどプジョーの2ドア車で往復し、東京の自宅には406や605などの4ドアセダンも持っていた。

現行版A110は綾子さんが乗り続ける。

クラシック版を少しだけ運転させてもらうと、森川さんの指摘が理解できた。現行版はさまざまな場所で長距離を運転したことがあって、一般道や高速道路では退屈だけれど峠道では生まれ変わったように活き活きとコーナーを駆け巡ることを身を以て体験している。クラシック版も山に持っていけば、モンテカルロラリーのように走るのだろう。

亡くなった林さんとA110について話し合うことはもうできないけれども、彼を支えた妻の綾子さんや親友の森川さんたちとクラシック版の最後の日をともに過ごせたことに感謝するばかりだった。A110に限らず素晴らしいクルマというのは、このようにしてオーナーやその周りの人々の想いとともに次のオーナーの元へと継承されていくのだろう。

文・金子浩久、text/KANEKO Hirohisa

写真・田丸瑞穂 photo/TAMARU Mizuho(STUDIO VERTICAL)

(このテキストノートはイギリス『TopGear』誌の香港版と台湾版と中国版に寄稿し、それぞれの中国語に翻訳された記事の日本語オリジナル原稿と画像です)

文・金子浩久、text/KANEKO Hirohisa

写真・田丸瑞穂 photo/TAMARU Mizuho (STUDIO VERTICAL)

Special thanks for TopGear Hong Kong http://www.topgearhk.com

ここから先は

10年10万kmストーリー

今は無き『NAVI』誌で長期にわたって連載され、4冊の単行本にまとめられた「10年10万kmストーリー」を再開します。

10年10万kmストーリー

一台のクルマに長く乗り続ける人々のルポルタージュ。自動車ライター金子浩久が全国に出掛け、クルマ好きの喜怒哀楽を共有する。

チップは取材費に活用します。