奇事中洲話②~地獄の世界を描く山東京伝の黄表紙

近松門左衛門の「冥途の飛脚」を元にした梅川、忠兵衛の物語。そこに別の話も複雑に加わってくる。

黄表紙「奇事中洲話」(1789刊)山東京伝(1761~1816)作、北尾政美(1764~1824)画、全三巻の現代語訳、中巻の紹介。

地獄も出てきて、さあ、どうなるか。

中巻

六

三浦屋から身請けされた遊女高尾は、仙台侯伊達綱宗の意に沿わず斬り殺された。歌舞伎の女形荻野八重桐は、その女姿の美しさに惚れたカッパに水中に引きずり込まれて水死した。

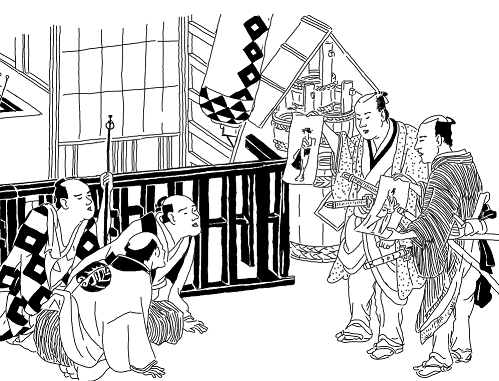

どんな縁なのか、その二人が、今、地獄で夫婦となりしが、表向きは兄妹として、高尾は閻魔王の妾となり、八重桐は小姓として閻魔王の男色の相手をしておりしが、この春、中洲からやって来た女に、閻魔王は心を奪われ、高尾、八重桐への寵愛は浅くなる。

高尾「ほんに、ばからしゅうありんすねえ」

八重桐「いっそ、娑婆へ行って、地獄の芝居にでも出ようか」

七

八重桐、高尾は、閻魔王の寵愛が浅くなったので、それまでの細工が狂い、そろそろぼろが出だして、ついでに今までの借金の返済を鬼から責められ、大家の鬼からは立ち退きを要求され、考えれば考えるほどつまらなくなり、死にたくなってしまったが、もとが幽霊のことなので、死ぬこともできず、さりとは、幽霊のつまらぬほどつまらないものはなく、

「今は娑婆へ身を投げて生きるよりほかの了見はなし」

と、二人は覚悟を決めて、

「ままならぬ地獄じゃなあ」

と、手に手を取って打ち笑い、生きに行くこそ不憫なれ。

おりふし、生前のことを何でも見る「見る目」、何でも嗅ぎ出せる「嗅ぐ鼻」が、このことを見つけ、嗅ぎつけ、

「二人とも、動くな」

と、わめけども、頭ばかりの「見る目」「嗅ぐ鼻」は、口ばかりで体は動かず、

「こいつはならぬ」

と、八重桐は、手拭いで猿ぐつわにし、

「そこにゆるりとござりませ」

と、娑婆をさして走り行く。

見る目、嗅ぐ鼻「おーい、鬼はいないか。鬼は内、鬼は内。やれ、人生かし人生かし」

見る目、嗅ぐ鼻「おお、痛え痛え」

八重桐「地獄の鬼なのに痛いとは、なんてこった」

八

娑婆にては、飛脚屋の忠兵衛と遊女梅川が深い仲なのを、中之島の八右衛門、恋の怨みにて、あるとき、忠兵衛のカバンから印鑑を盗み、忠兵衛が出入りしている武家屋敷で、印鑑を押したニセの書類で備蓄米を金四万両でだまし取れば、忠兵衛は困ってしまい、大坂には住みがたく、梅川と一緒に江戸まで逃れ、新宿に知り合いがいたので、ここを頼りにし、米相場には関わり知らぬ身の上となる。

忠兵衛は、

「いつまでも、こうしていてもあかんやろ」

と、梅川に再び遊女勤めを頼み、吉原の三文字屋七兵衛に年四千両であずける。

忠兵衛「おまえさんは狂歌を作られるそうだ」(七兵衛は、吉原の狂歌師、加保茶元成こと村田市兵衛を当て込んでいる)

七兵衛「たびたびの火事で難儀なことさ。中洲には長くいる気はないさ」(天明元年1781、四年1784、七年1787と吉原が火災にあっている)

馬子「ドウドウ。ちくしょうめ、なんたるこっちゃ。平らな場所に来ると暴れだしやがる」

馬に乗る男「どうどうどうぞ青梅まで無事に行かれればよいが」

九

大坂中之島の武家屋敷では、忠兵衛、梅川の行方をさがし、本来なら似顔絵の手配写真を作る場面だが、それも面倒なことだと、役者の似顔絵の一枚絵(浮世絵)を多く買って、それを町々へ一枚一枚渡し、たずねていく。

役人「見逃すと、わいらが難儀するぞよ」

役人「一服してから行こうじゃねえか」

役人「休憩するのは不届きだぜ。ちっと気をつけろよ」

男「松本幸四郎の息子の高麗屋の若旦那を気取った姿だ」

男「はいはい」

男「ここで一服されたら困ってしまうぜ」

十

忠兵衛も、

「何か仕事にありつかなくっちゃならねえ」

と思えども、今までなまけてきたクセが直らねば、真面目な商売はならずの森(下鴨神社の森)の天狗様で、ならず(できず)、天狗のように飛んで行く飛脚屋の縁で、手紙を届ける文使いを商売とし、瀬戸屋忠兵衛と名を変える。

梅川は、三文字屋の遊女となり、名も花袖と改め、「中洲名物、荒磯団子か花袖か」と言われるようになる。

花袖「あいさ。遊女八重ずみさんと一緒の座敷に出てるさ」

画面左の客「扇屋の花扇か、丸海老屋の江川か、大俵屋の吉野か、それとも若菜屋の白糸がいいかな。鶴屋の菅原はどうかな」

茶屋の女「菅原さんの鶴屋は両国に仮店舗を出しておりやす。どの女郎になされますか」

十一

八重桐、高尾は、駆け落ちして娑婆へ来て、昔生きていたところゆえ、故郷忘れがたく、中洲へ落ち着き、幽霊だからお化け屋敷でおなじみの蒟蒻屋を始めようと思えども、よくよく考えれば、当時の蒟蒻は足で踏み固めるので、夫婦ともに足がないので、蒟蒻屋もできず、瀬戸屋忠兵衛の隣に、茶屋を出す。

高尾は、幽霊だけにいろいろの利点がある。まず、腰より下がないので、着物がすり切れることがなく、提灯の代わりに魂を使えば油もいらず、客の送り迎えにも、ぶらりぶらりと魂をぶら下げて歩けども、人の目にはいっこうに見えず。これ、竹の先にぶら下げる「ぶら提灯」の始まりなり。

忠兵衛「今、帰りやした」

高尾「お早かったね」

こんなあれこれを描きながら中巻は、ここまで。下巻につづく、

地獄には「見る目、嗅ぐ鼻」がいるが、地獄の様子を描いた京伝の黄表紙「照子浄頗梨」はこちら、

八場面で、狂歌の話が書かれている。狂歌は武士が多く作っていたが、加保茶元成は吉原の町人。町人である京伝も狂歌グループに所属し、武士と一緒になって狂歌を作っていた。

そんな狂歌について、武士である大田南畝についても書いているのはこちら、