手製個人愛蔵版歌集・山中智恵子『鶺鴒界』

群馬県立図書館で『山中智恵子全歌集』上巻・下巻(砂子屋書房、2007年5月1日発行)を借りて、下巻所収の歌集『鶺鴒界』をコピーし、簡単な図面製本(背貼製本)にして、硬紙を白いフェルトの布でくるんで表紙とした、これはいわば、手製の個人愛蔵版歌集。年譜はごく薄いもので、銀色の紙をフランス装風に折って表紙とした。歌人・山中智恵子の名前は知っていたものの、『鶺鴒界』という歌集があることは、『全歌集』を借りてはじめて知った。

短歌には疎く、歌集をもとめて読む習慣もなかったが、どこかで目にした山中智恵子の第一歌集『空間格子』の冒頭歌「教会はクレドに満てり 風下の濡れた土手の下の羊歯の化石」という一首に驚愕した。若い頃のことではなく、第一詩集『干/潟へ』(思潮社、2008年)を上梓した後のことだった。

教会はクレドに満てり 風下の濡れた土手の下の羊歯の化石

クレド(Credo)とは、ラテン語で「我信ず」の意味で、その言葉で始まるミサ曲の一つ「信仰告白」のこと。この一首では、二句目までと三句目以下との間の一字空白による断裂が激しく、両者が調和的な詩的イメージを結び難いのだが、「風下の濡れた土手の下の羊歯の化石」と「の」の反覆によって、何かが急速に土手の斜面を転がり落ち、「羊歯の化石」の襞に畳み込まれてゆくように感じる。その何かとは、教会から漏れ出た「Credo(我信ず)」という言葉だとすれば、それは「唯一の神」を擦り抜けて、土手下の湿った土に埋もれる「羊歯の化石」に潜り込む、という読みも可能だろうか。そう読めば、この一首には何か微かに「背信」の不穏な雰囲気が漂いはじめる。

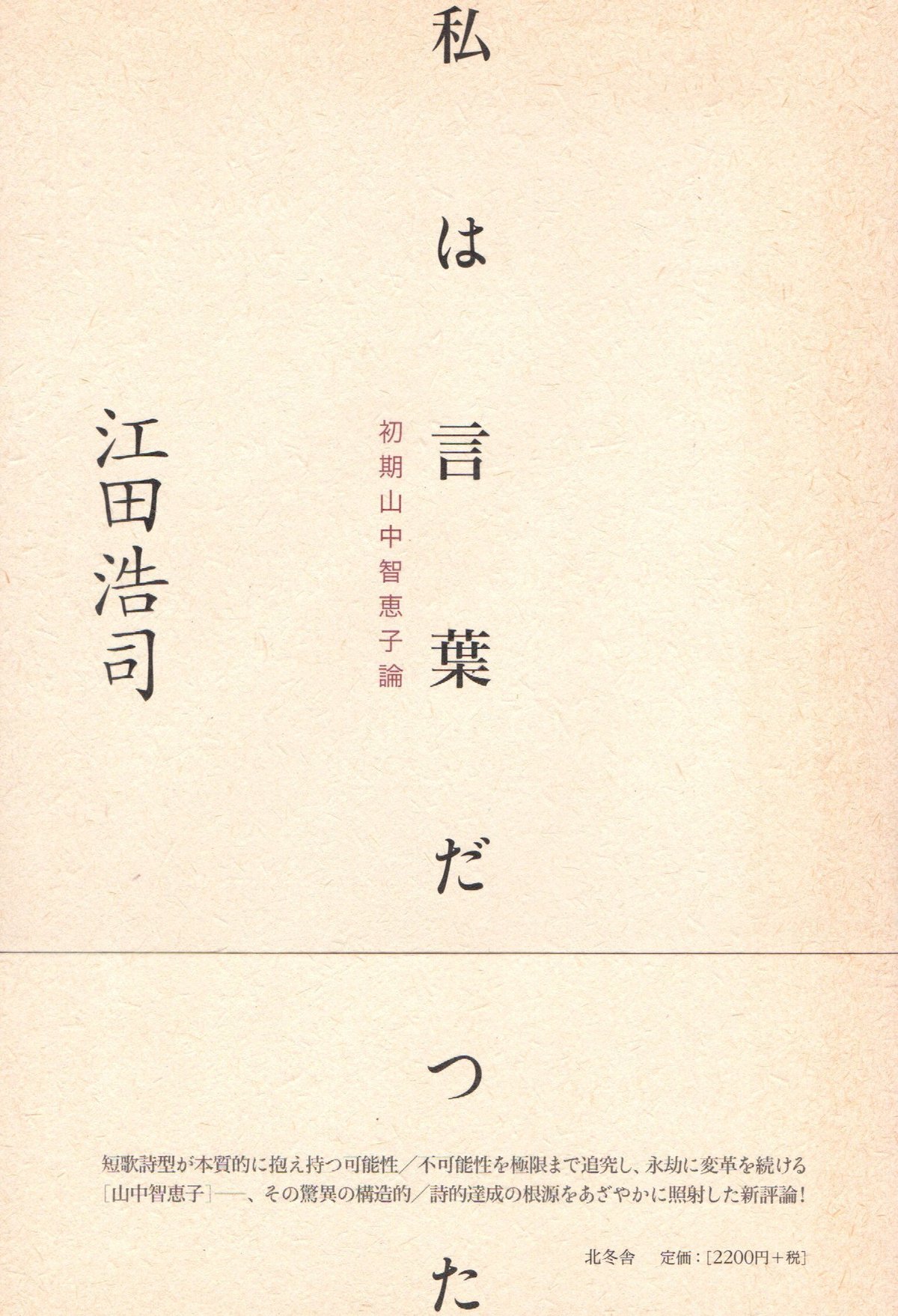

興味を抱いたので、前橋の大型書店に一冊だけ残っていた『現代歌人文庫 山中智恵子歌集』(国文社、1997年7月30日初版第4刷)を購入したが、第二歌集『紡錘』は全篇が収録されていたものの、第一歌集『空間格子』からはわずかに二首のみの抄録で、「教会は……」はなかった。『空間格子』についてもう少し知りたいと、インターネットで調べ、江田浩司さんという歌人の方の本『私は言葉だつた―初期山中智恵子論』(北冬舎、2009年10月20日初版発行)を見つけて購入した。

(北冬舎、2009年10月20日初版発行)

これは、山中智恵子の初期歌集『空間格子』(1957年)、『紡錘』(1963年)、『みずかありなむ』(1968年)の三冊を詳細に分析した論考をまとめた刺激的な本だった。タイトルは第三歌集『みずかありなむ』の冒頭「鳥髪(とりかみ)」の詞書「私は言葉だつた。私が思ひの嬰児だつたことをどうして証すことができよう――」から採られている。

▼山中の初期テキストでは、短歌の本質的な性質に基づく短歌的な技法を生かしつつも、独自の私的達成を可能にする「言葉(ロゴス)」の力が働く。そこでは、リニアーな意味の形成に向かう力ではなく、詩的な歪みや散逸を含み持ち、「回帰的な自己肯定性」からまぬがれうるテクストを現象させる。山中の初期テクストの多くは、「アプリオリな私」としての「自己」に回帰するのではなく、隠蔽されている「アプリオリな私」という制度を露出させる働きを持っている。

事物を対象化して詩的構築を行うのではなく、それ自体を世界とし、他の事物を言葉によって翻訳しない。この言葉、「短歌」そのものが山中の「私」であると言い換えられる。

つまり、「私は言葉だつた」………。

山中のテクストを読むことは、山中の事後的な感動に身を置くことではなく、言葉の現前性に立ち合うことなのだ。そのことにこそ、「真のリアリティー」「新しいリアリズム」の可能性がある。

——同書「第7章『みずかありなむ』の方法2」より

この本を読み終えた後、群馬県立図書館で『全歌集』上巻・下巻を借り出して、歌集『鶺鴒界』をはじめて知り、手製個人愛蔵版歌集『鶺鴒界』を制作するに至った。

山中智恵子の第十一歌集『鶺鴒界』は砂子屋書房より、1989年7月10日に発行された。山中智恵子64歳(今の私と同い年)。山中は1983年、58歳のとき、夫とともに親交を結んでいた歌人・佐竹彌生も亡くして後、心身喪失により四日市市の水沢(すいざわ)病院に入退院を繰り返す。この『鶺鴒界』もそこで編まれた。同書「あとがき」より、

▼『鶺鴒界』は、『喝食(かっしき)天』につぐ十一番目の歌集で、水沢高原で療養中の作品を収めました。この高原で、五冊の歌集が出来ました。こころむなしく、日々天体の動きにしたがつて、心の感きを書きとめたものです。

身辺に一冊の辞書もなく、したがつて書物のたのしみとわづらひから遠いあけくれでした。

窓の外にも、散歩の茶畑にも鶺鴒の二羽が遊んでゐました。

積年の知識と記憶からよびおこす景物は、まるで生まれたばかりの色彩をともなひ、祭日のやうなよろこびとうれひを展開しました。

この数年ほど、わが頭脳の重さと、官能のなつかしさにひれ伏したことはなかつたやうです。

こぼれ落ちる感覚のしづくを受けとめる歌という硝子の器がなかつたら、私の生存も危ふく思はれました。

この集もまた、砂子屋書房の田村雅之様にゆだねます。

一九八九年四月六日 山中智恵子

『鶺鴒界』に掲載されている「鶺鴒」を詠んだ17首。

わが手よりこぼれて虹の方へゆく鶺鴒一羽羽裏白しも

あしたより身に沁むものは訪れて鶺鴒二羽の茶畑

夏見河夏見廃寺をすぎにつつ黄鶺鴒かもよぎりゆきしは

秋の日の夕とどろきにまぎれ入る鶺鴒一羽行く方しらずも

夕鶺鴒雪鶺鴒となづけてはひと冬の友白鶺鴒か

あまたただ水浴みてゐし鶺鴒にひかりに鎮む秋となりぬる

鶺鴒の空すみゆきて秋ふかきもみぢの谿に寿司食ふ男

佯狂と狂とのさかひ茫々と人を怖れぬ鶺鴒とゐる

雀より鶺鴒つよし一羽ゐて雀羅を張るもかなひがたしも

鶺鴒の歩むをみればはるかなるきみ住む方に雲は散れよ

鶺鴒の宙にとどまる一瞬をわが時としていくばく経たる

胸白き鶺鴒一羽よぎれるを点景として一日(ひとひ)はじまる

よろこびて肖(に)てさびしもよ雪のなかいしたたき二羽あそぶをみれば

すでに一羽の鶺鴒はなにをはこべるや風花の宙とびて白きは

てのひらの夢ひるがへるかな鶺鴒の朝をしらじらゆきかひてあり

魂や北みなみなしただ帰れ白き鶺鴒ひらめくままに

姣麗といふことばを翔ぶや鶺鴒の原ありてここに屈原の曲

よろこびて肖(に)てさびしもよ雪のなかいしたたき二羽あそぶをみれば

『山中智恵子全歌集』下巻に収録されている黒岩 康氏による「解題」では、このうちの「よろこびて肖(に)てさびしもよ雪のなかいしたたき二羽あそぶをみれば」(蔡)を取り上げ、次のように述べられている。

▼「石たたき」の呼称こそ視野にいれなければならない(鶺鴒を「いしたたき」とした歌は〈たまかぎる夕映生(あ)るる石ひとつわが鶺鴒(いしたたき)石たたきゐて〉(青蟬『紡錘』)があり、既にこの時点でこの呼称が射程に入れられていた)。なぜならこの別称こそ前集で述べた日本的工匠(職能集団)の一つ——「石たたき」(鉱物を砕き金属製品を生成する職人)を暗示するからである。葦見田(あしみた)がそうした鉱石の産地であることはすでに述べた(『星醒記』『星肆』)。なおついでに言えば、ここまでに引いた『空間格子』の〈トバルカイン〉、『みずかありなむ』の〈目一つの神〉、そして『星醒記』『星肆』で書いた〈天目一箇神〉もすべてこの「石たたき」に列なる鍛冶師(タタラ師)たちが奉じた神である。著者はこの狂院でその庭に集う小鳥たちの生態を観察しながら、実をいえばみずからがうたってきたここまでの歌の主題を反芻しているのだ。

今、『全歌集』が手元にないので確認できないが、コピーした『鶺鴒界』の「解題」のページには、前歌集『喝食天』の「解題」の末尾があって、そこには▼「本集(『喝食天』)の工匠技能の世界を縦横にうたった歌数は他を圧倒する」とある。(上下巻の「解題」はすべてコピーしておくべきだった。)

「鳥」に目が行きがちだが、山中智恵子の短歌には、「石たたき=トバルカイン=鍛冶師(タタラ師)」というテーマ系があったのか。もう一度、県立図書館で『全歌集』を借り直して調べてみよう。

私は、第一詩集『干/潟へ』所収の「鶺鴒一册」の中で、「鶺鴒のpianism」について書いているとき、鶺鴒の「石たたき」という別称を念頭に置いていた。鶺鴒が番い(二羽)でいることもモチーフの一つで、タイトルの「鶺鴒一册」の「冊」の旧字にも、折り畳んだ二枚の羽(紙のページ)を横棒の「一」で綴じ合わせるイメージをこめた。「一册」といいながら、あの断章詩篇には「2」のモチーフも潜んでいる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?