ひさしぶりの美術展はしご

先週予定していて所用で出かけられなかった展覧会をみてきました。

金曜日ということもあって3つの展覧会をはしご。2回の休憩をはさんで10時から18時まで。集中力を切らさずにみられるのはこれが限界だー。

しかし、3ついけるというのはまちがいなく体力回復基調にある。

撮影許可のあった作品とともに感想を記録しておきます。

今回鑑賞したのは

東京都美術館 エゴン・シーレ展

国立西洋美術館 憧憬の地ブルターニュ展

Bunkamuraザ・ミュージアム マリー・ローランサンとモード展

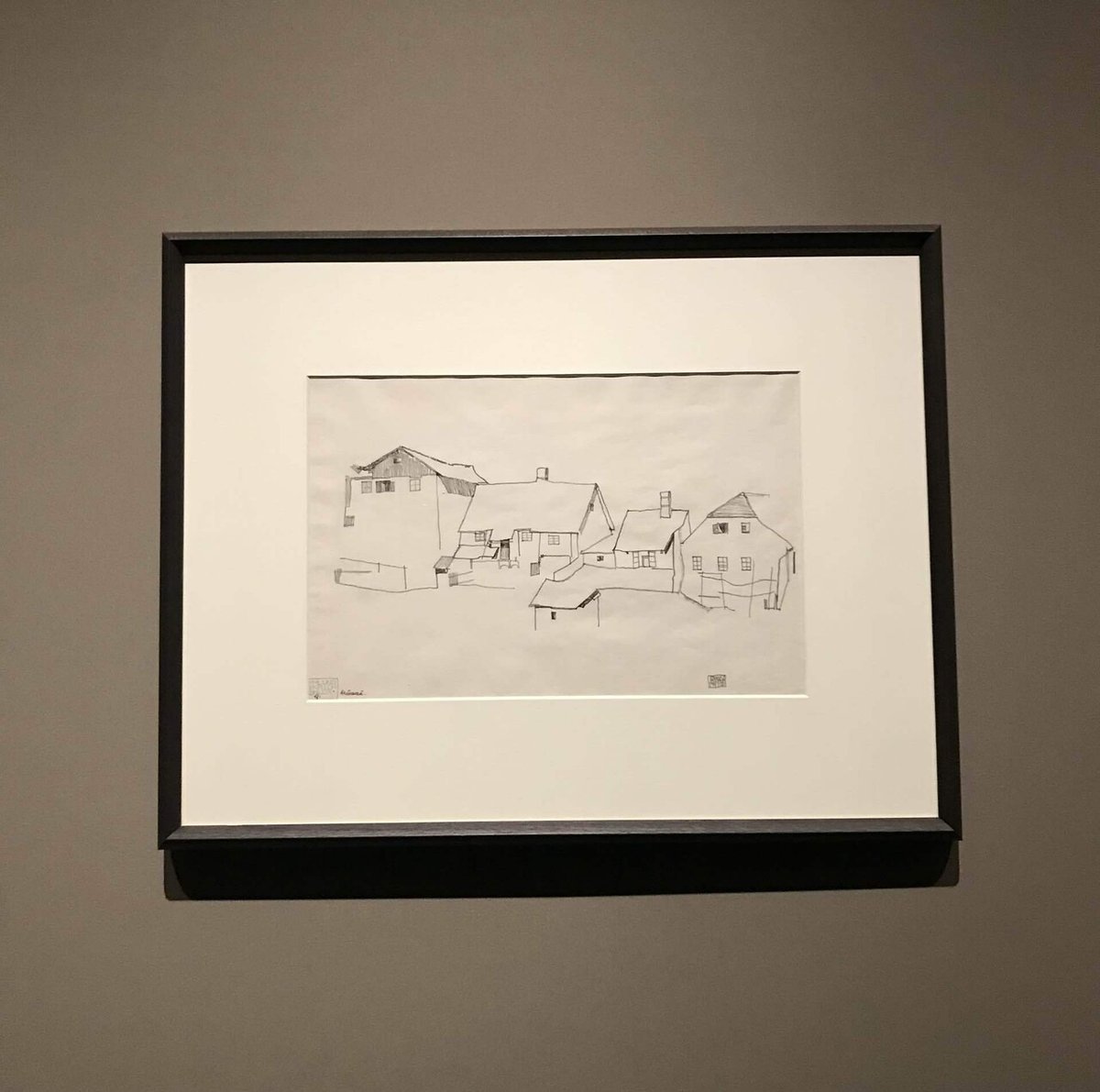

エゴン・シーレ展の風景画

これまでにエゴン・シーレの作品をまとまった点数で鑑賞したことがなかった。そして、それにもかかわらずエゴン・シーレに対して複雑な感情を抱いてきた。怖いもの見たさ、というか触れてはならぬ、開けてはならぬ、に好奇心でうっかり接触しちゃだめだ、というような自分でもよくわからない感情。作品に対峙するにはそれなりの準備が必要だとわたしの中の何かがアラームを鳴らす。きっとそれは彼の若い強烈な自我に自分の豆腐メンタルがやられてしまうかも、という漠然とした怖れだったのだろう。

かくして、機会を与えられようやく鑑賞してみようと思った時には、人生経験がありすぎてすっかり準備はととのっていてメンタルは平常、むしろ何歩も引いて客観的に作品を味わうことができた。思春期の子どもたちを相手にしてきた経験がこんなところで活かされたのかしら?それにしてもなんと長い時間。

エロティックな、と形容されるような作品の露出が多いせいか「夭折の天才」という言葉とあいまってエゴン・シーレの作品イメージはそのようなものとインプットされていた期間が長かった。

しかし、彼の風景画を初めてみたときには瞬時に心を掴まれてしまって、それ以来エゴン・シーレの風景画を実見したいとずっと思っていて、今回それが叶いました。

タイトル画像の右側はエゴン・シーレの風景画だけを集めた画集で、ときどき手にとってながめてきたもの。

シーレの風景画にある色彩と線が織りなす情景は、異国の地を描いている。それなのに、わたしにとってはなぜかなつかしい不特定な「あの時」の景色と気持ちを呼び起こす不思議な魅力を放っている。

画集でながめてそんなふうに感じていたことを実見してあらためて確信したのでした。

1913年 レオポルド美術館

1914年 レオポルド美術館

1914年 レオポルド美術館蔵

1913年 レオポルド美術館

画集ではわかりにくい筆触や色彩の艶感、混色のぐあい、そして何より実際の作品サイズで体感できるものっていいですね。そして、あの“なつかしい”感覚を呼び覚ます魅力は作品にまちがいなく備わったものだった。

強烈な自我、孤独、暴力性、鋭敏な感受性、それらは確かにシーレを形容するに適したことばかもしれない。でも、シーレの風景画に限っていえば、それはわたしにとってポッと火を灯すように思い出されるなつかしい心の情景イメージなのだ。

憧憬の地ブルターニュ展

ひさしぶりの上野、ひさしぶりの国立西洋美術館。

今回の展覧会はたいへん見応えがありました。そして、“心のオアシス”常設展へも。

「絶対買い」だと決めていた図録。情報満載です。表紙は表裏でモネとゴーガンどちらもいい。はさみ込まれたブルターニュの古い写真は展覧会の入り口にあって見入っていたものだ。作家滞在地マップも作品と照合しながらひとつひとつ足取りを追うのに役立つ。最近の図録ってほんと工夫されていてみているだけでも楽しい。

19世紀初頭、ブルターニュに集まった画家たちの作風がわたしは好きだ。ポール・ゴーガン、ポール・シニャック、エミール・ベルナール、それにモーリス・ドニ。

ピクチャレスクな景色を求めて画家らが集まった辺境の地は海を隔てたブリテン諸島の言語や文化の影響が残る土地。風光明媚な観光地化されていない手つかずの自然が広がるその地で彼らが対峙したもの。そんなことを考えながらゆっくり繰り返し何度も作品から作品へと渡り歩いてきた。

なかでも、シャルル・コッテの作品がいまのわたしには響いた。

《夕べのミサ》とタイトルされた1902年の作品の前でしばらく一緒にミサに参加するような気持ちでながめていた。雲に覆われた太陽が水平線に沈もうとする30分ほどの時間だろう、今日いちにちを感謝して祈るひととき。最後に並ぶ参列者の右隣は鑑賞者の参列を促しているのだろうか。オレンジ色に染まった静謐な空間に一瞬自分もそこにいるような感覚に浸される。

そしてゴーガンはやっぱりいい。

1889年 国立西洋美術館

忘れてならないのは、この作品。

1908−1909年 NMWA(松方コレクション)

ドニの色鮮やかな世界から一転、振り返ると大画面のこれ。

ピエタの図像から借用した、横たわる蒼白い犠牲者と空を仰ぐ女性の悲痛な叫びの感情表現がなんとも痛々しく胸に迫ります。

ルーヴル展以来、18〜19世紀のフランス芸術事情あるいはギリシア神話などについてよくわかっていないことをあらためて自覚したため、すこしずつ調べているところ。

ですが、今回のブルターニュ展でさらにケルト文化や土着の宗教、また北欧神話も範疇にはいってきたな、と果てしなさに震えながらもいつやるの⁈今でしょ!なお気持ちになっている。

そして、ロマネスク、ゴシック、装飾写本、宗教絵画、ゴーガン、ドニという関心の脈絡のなさは、じつは根底にある関心事とつながっていそうだという予感を得た。それを確認できたのは大きな収穫だった。

第一章「ブルターニュ・イメージの生成と流布」で展示のあったフローベールの『野を越え、浜を越え:ブルターニュ紀行』は一度読んでみたいな。『ボヴァリー夫人』でレポートを書いて以来だけど、“ピクチャレスクなブルターニュ”という当時の風景を思い描くのにはよい資料となりそう。

マリー・ローランサンとモード展

長期休館前ということもあって駆け込みで出かけてきました。

1922年 マリー・ローランサン美術館

フランスらしさを感じるパステルカラーにグレーの背景がシックな展示。

マットなシルバーの額装が絵ととても調和していて素敵。点数は少ないけれど、世界観がよく伝わってきた展示でした。同じく1883年に生まれたココ・シャネルとのつながり、ふたつの世界大戦にはさまれた1920年代、「狂騒の時代」に華やかに才能を開花させた女性たち。

タペストリーの下絵とそのつづれ織り見本など工芸や染色、ファッションに広がる装飾美術の一端も見ることができました。わたしは趣味で北欧の織物をしているので、そのつづれ織の精緻な美しさには見とれてしまいました。カール・ラガーフェルドのデザインしたドレスの展示とファッションショーのビデオもあったりと当時の全般的な動向と今につながる軌跡が理解できるようにされていました。

女性たちが仕事を通して自己実現しはじめた時代の力強い息吹きを感じながらも、その裏にかくされた努力や苦労に思いを馳せると「女性であること」と社会という「見えない隔たりベール」について考えてしまいます。

さて、最後のお楽しみはドゥ・マゴのお茶時間。

あいにくお目当てのタルト・タタンがSOLD OUTだったけれど、ガトー・ショコラも美味しゅうございました。金柑のコンポートがショコラの苦味とよく合っていました。

Bunkamura内で再び営業される日が来たら美術展&タルト・タタンを、きっと。