世田谷から震災時の避難所運営を考える(前編~在宅避難のススメ)

かつて神戸市では市民7人に1人が避難所生活

1995年に発生した阪神・淡路大震災の時、

神戸市では震災翌日に市民7人に1人が避難所に避難しました。

死者・行方不明者が 333人に1人、

負傷者が 104人に1人、

避難所への避難者が (発災1日後)で約22万人、市民の7人に1人

全壊住宅が25軒に1軒

・・・であったということです。

参照:データで見る阪神・淡路大震災|神戸新聞NEXT (kobe-np.co.jp)

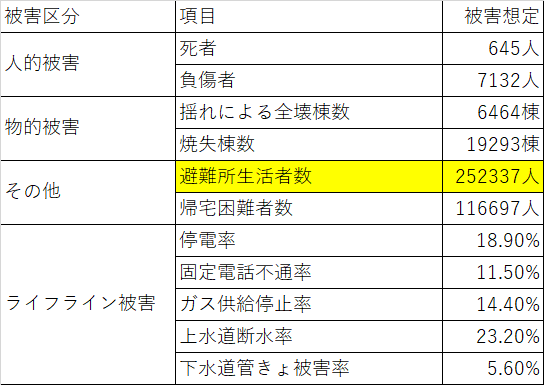

世田谷区の避難所はかつての神戸市より厳しい想定

世田谷区が大地震に見舞われた際の予測はどうなっているのでしょうか?

当時の神戸市の人口は152万人。世田谷区の人口はおよそ91万人。

かつての阪神・淡路大震災の状況が、これから訪れる首都直下地震にそのまま当てはまることはありませんが、神戸市のように7人に1人が避難したら、世田谷区では13万人となり、またそれらの方々が区の指定避難所94カ所に均等に避難したと仮定した場合、1400人強の区民が各避難所に身を寄せるという推計になります。

これでも現実には許容範囲を超える数字です。

さらに阪神・淡路大震災当時は在宅避難や縁故避難という言葉も存在しなかったため、現在では避難状況は縮小するという見立てもできますが、当時の神戸市でも避難所に入れず、公園やその他の空地に避難していた人も相当数いたことを鑑みれば、むしろもっと増えることも考えられます。

災害の専門家は首都直下地震をどう想定しているのでしょうか。

令和4年5月26日に示された東京都の想定では、

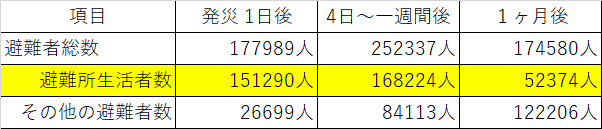

その後、上記の数値に都民アンケートの結果や世田谷区における様々な状況変化を加味し、避難者数が大きく修正されています。

これが直近の公式想定になります。

避難所生活者数(避難所への避難者数)だけ見ると、

発災1日後:約15万人 ※避難所人数:一カ所に平均1600人超

4日~一週間:約17万人 ※避難所人数:一カ所に平均1800人超

一ヶ月後:約5万人 ※避難所人数:一カ所に平均 500人超

ということで初動期の避難所生活者は区民6人に1人と、阪神・淡路大震災と比較しても厳しい想定となってます。

こういった首都直下震災の避難所不足を少しでも緩和するため、国は「疎開・帰省の奨励・斡旋」「ホテル・旅館の活用」「その他既存ストック(空き家、空き部屋)利用」などを推進することを自治体(東京都)に求めているほどです。

ちなみに「その他の避難者数」は時間が経過するに増加していますが、疎開や帰省、また知人宅への縁故避難、病院への入院などが増加することを想定しているとのことです。

私には長期にわたる避難所生活の厳しさに、避難所から出ていく人が多いことを想定しているように見えてしまいます。

避難所の役割

世田谷区は区内の小中学校の94カ所を指定避難所としています。

指定避難所は災害発生直後の避難者の受け入れと、災害により家に戻れなくなった区民を一時的に滞在させる事を目的とした施設です。

世田谷区の指定避難場所

https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kusei/010/005/001/d00128020_d/fil/hinannjyoitiran.xlsx

その他に、一時集合所、広域避難場所があります。

一時集合所:自宅が危険になった場合に近隣の避難者が一時的に集合して様子を見る場所です。集合した人々の安全が確保されるスペース。

世田谷区内の一時集合所一覧

https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kusei/010/005/001/d00128020_d/fil/iltutokisilyuugousilyo.xlsx

広域避難場所:震災時に火災の延焼などで、自宅や一時集合所が危険な状態になった時に東京都が指定した避難する場所。

世田谷区内の広域避難場所一覧https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kusei/010/005/001/d00128020_d/fil/kouikihinanbasyo.xlsx

この二つは、あくまでも一時的な滞在を目的とする施設で、基本的に長期滞在(避難生活)を保障する場ではないので、いわゆる避難生活者を受け入れる場所ではありません。避難所とは区別して下さい。

また、対象者を限定された福祉避難所も設置されます。

福祉避難所:特別な配慮を必要とする用配慮者のうち高齢者、障害者、母子等を一時的に保護するための施設。災害発生から概ね3日経過後に被災状況を踏まえて開設されます。避難できる方は、小中学校等の一般の指定避難所での生活が紺案であると区が判断した方で、原則として直接費案することはできません。

世田谷区の福祉避難所

https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kusei/010/005/001/d00128020_d/fil/hukusihinannzyoitirann.xls

実はその他にも、予備避難所という位置づけで、区内の国立・都立・私立の高校や大学等の学校、また一部の民間施設が、災害時に避難所として活用されるよう区と協定を結んでおり、災害時に指定避難場所に収容しきれない場合に避難所となります。しかし、その運用(開設時期や開設期間)は未確定であり、またそれぞれ日常業務に戻る努力もされることから、避難生活をする場としては大きく依存することはできないと考えておくべきです。

在宅避難が原則

私たちのイメージは、これまでの災害の映像などにより、震災の際は指定避難所に避難することが当然のように浸透しています。そのことから、避難者が過剰に避難所に訪れ過密状態を招き、適切な避難所運営に支障を来すことが懸念されています。

また避難所での生活は心身に大変な負担となります。さらに密であればあるほど厳しくなり、安全であるはずの避難所に混乱が生じ、万が一にも人災が発生することはあってはなりません。

また指定避難所は小中学校であることから、発災1ヶ月後にも被災者が多く生活している状態では、復旧復興や日常を取り戻すことも遅れてしまいます。

結果、災害時の避難は「在宅避難が原則」であることを社会の常識にして、できる限り避難所生活者を少なくしていくことが求められます。

「在宅避難」という言葉は分かりにくいかも知れませんが、簡単には自宅で避難生活を送ることです。

在宅避難はずっと家にいることではありません。

在宅避難をしていても、地震発生時はもちろん、余震発生やその他の警報により、所々で一時集合所や広域避難場所等に避難をし、安全確認を重ねながら自宅での生活を続けるということです。

その他にも知り合いの家に避難する「縁故避難」というのもありますが、これも広くは「在宅避難」に含まれます。

在宅避難を広める条件

「在宅避難が原則」を一般化するために、区が区民に以下の3つのことを分かり易く伝えることが求められます。

● 災害発生時に在宅避難を可能にするための点検や準備内容を周知する

∵ 準備せず気合いだけで在宅避難を実行することは無理だから

● 避難所同様、在宅避難でも支援物資や重要情報を得られる仕組みを整え周知する

∵ 指定避難所にいれば「食糧」も「トイレ」も「情報」も有利であるなら、在宅避難は選ばれないから

● 避難所に避難すべきと判断される状態について分かり易く周知する

∵ 家に留まることが安全か危険かの見方が分からなければ、取りあえず安全な避難所に行くことになるので

以上を同時に行わなければ改善は進まないでしょう。

ご家庭においては

点検と対策

・耐震診断をはじめ、自宅が安全か確認する。

・部屋の中の物を減らし、家具を減らし自宅の安全性を高める。

・家具の転倒・移動・落下防止のためL型金具やつっぱり棒等を設置し、転倒防止対策をする。

・家具が転倒したときに出口を塞ぐことがないように家具の配置を考える。

・窓ガラスや食器棚等にガラスの飛散を防ぐ飛散防止フィルムを貼り付ける。

・電気火災を防ぐため、自宅の分電盤に感震ブレーカーを取り付ける。

備蓄

・水は1人1日3リットル、できれば1週間分、家族全員に必要な量を。

・食料は家族の構成・状況に合わせたものを。

・ライフライン停止に備え、簡易トイレ、電池稼働のラジオや電灯、カセットコンロ等を。その際、できるだけ消費量を抑える物品を選ぶ。

・水のいらないシャンプー・汗ふきシートなど被災地で需要の高かった消耗品。

・常備薬や介護用品、ミルクやおむつなど家族の状況に合わせたものを。

多くの面で有効な在宅避難を実現するには、まず各ご家庭でできる限りの準備を行っておく事が肝要です。

とにかく「在宅避難が原則」とご理解下さい。

以上は「前編」。「後編」では避難所について掘り下げます。