きちんと知りたい! 「しめ飾り」を飾るお正月

こんにちは! 紙単衣の水引デザイナー小松です。

2019年も残り少なくなってきましたね〜。

そろそろお正月の準備が頭をよぎる方もいると思いますが、皆さんは「お正月飾り」を飾りますか? 飾る方はどう選んで、飾って、処分しますか?

今回は、令和最初の新年を心して迎えるべく、水引界の代表商品「しめ飾り」について、調べてみたいと思います!

■しめ飾りの基礎知識 Q&A

まずは、5つの基礎知識を確認しましょう。

Q1.どうして家に飾るの?

A. 新しい年の福を授けてくれる「トシガミ様」を家にお迎えするための準備です。土地によって「トシガミ様」の名前や性格は異なります。

Q2.どうして「しめ縄」を使うの?

A.「しめ縄」は、神様が占めている神聖な場所を示します。神社の御神木にも見られるように神様の領域と俗世界の結界となって、不浄なものが入らないようにしているのです(日本神話に由来)。「しめ飾り」は、「しめ縄」を造形して縁起物の装飾飾りをつけたものです。

Q3.いつ飾ればいいの?

A. 旧暦の「正月事始め」にあたる12月13日以降ならOKです。近年はクリスマス飾りもあるので、25日〜28日頃までを目安にします。29日は「二重苦」から縁起が悪く、31日も一夜飾りなので避けます。

Q4.どこに飾るの?

A. 玄関の外に飾る家が多いですが、地域や家庭のしきたりによります。また「しめ飾り」の形によっても意味があります。

Q5.いつはずすの?その後は?

A. 松の内(門松を飾る期間)を過ぎたらはずします。地域によって7日または15日とするところが多いです。はずした後は、15日頃に神社で行われる「どんど焼き」に出しましょう。(一年中飾っておく地域もあります)

「しめ飾り」の基礎知識、どれだけ知っていたでしょうか。「しめ飾り」は新年の神様を歓迎している場所の目印なんですね〜。サンタさんも来て欲しいけれど、トシガミ様にも来てほしいなら「しめ飾り」を飾らねばです!

■本から学ぶ全国各地の「しめ飾り」の造形

「しめ飾り」の前面には装飾飾りが付いていることが多く、「しめ縄」部分の形状が隠れてしまっていますが、実は「しめ飾り」の「しめ縄」部分は全国にものすごくたくさん造形の種類があります。

●おすすめ書籍1

しめかざり—新年の願いを結ぶかたち/森 須磨子 (著) 工作舎

こちらの本の著者:森須磨子さんは、20年近くかけて毎年年末に全国各地の「しめ飾り」を調べて足を運び、400点もの「しめ飾り」を収集されたそうです。表紙からも伝わってくる通り、ご自身の撮影による装飾をはずした素の「しめ飾り」の写真がとにかく美しいです。まるで森さんの「しめ飾り」への深い敬意がそのまま写っているようです。多種多様で未曾有の「しめ飾り」にはそれぞれ意味やしきたりがあり、夢中でページをめくってしまいます。各地への探訪記は、偶然出会った人や些細なきっかけが、森さんを新たな「しめ飾り」と巡り合わせてくれる、まるでテレビ番組のぶらり旅のような展開でワクワクしながら読めます。

そんな誰よりも「しめ飾り」を見てきた森さんが著書の中で綴る印象的な言葉を紹介します。

しめかざりは、完成させること以上に、製作しているその「時間」が重要なのかもしれません。今年の藁に触り、その香りや感触を確認しながら一年を振りかえる。そして縄を綯いながら無心になり、完成したときには清々しい気持ちで新年を迎える。「正月準備」は、心の準備なのです。(p.148)

…日本中、どの土地でも作り手、売り手の方々の話は面白い。

しめかざりが「こだわり」の塊であることを教えてくれます。それを知ることは、「正月とはそもそも何だったのか」を考えるきっかけにもなります。(p.159-160)

きっとみなさんにも、自分だけのしめかざりがあるはずです。

私の持論は「人の数だけしめ飾りがある」。新年に込める思いが、人それぞれ違うからです。(p.186)

森さんは、作り手や売り手の多様化も、機械で作られた「しめ飾り」も、家庭や個人が独自のルールで作った「しめ飾り」も、否定はしません。「しめ飾り」が文化として再発見されることとその活用を願われています。

「しめ飾り」文化は平安時代から続いているそうです。これまで歳の数だけ年越しをしてきましたが、一年を振り返り新年に込める思いを「しめ飾り」に託したことがあったかどうか…。なんだか今年は自分だけの特別な「しめ飾り」を準備したくなってきました。

●おすすめ書籍2

・つくって楽しむ わら工芸2:しめ飾りと生活用具/瀧本広子 (著), 大浦佳代 (著) 農文協

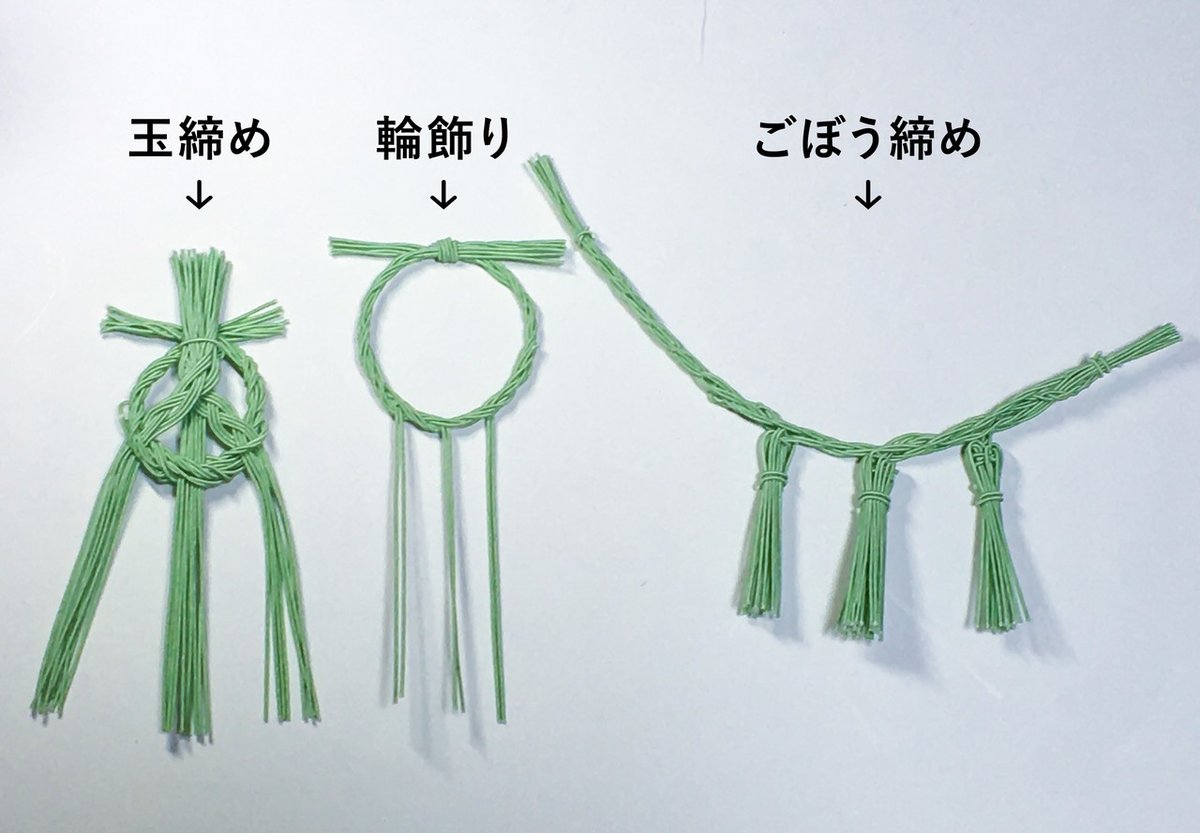

こちらの本には、12種類の「しめ飾り」の作り方が紹介されています。本来はその年の新しいワラをなって作るのですが、すぐに手に入らないので、水引で「ミニチュアしめ飾り」を3点作ってみました。

ごぼう締め

太さがほぼ一定の三つ縄に、ワラで作った「垂れ」や「房」をつけたもので、もっとも基本的な形。全国各地に、垂れ・房・紙垂の数や長さ、太さが様ざまなものが伝わっている。(p.66)

輪飾り

多くの「しめ飾り」が玄関などを飾るのに対し、この「輪飾り」は火や水の神をお迎えするもの。台所や厠(トイレ)、風呂場のほか、裏口や作業場、倉庫などにも飾られる。基本的な縄ないで制作できる。(p.67)

玉締め

三つ縄の輪で玉を表し、左右の垂れの三つ編みと扇型でそれぞれ末広がりの「八」の字が表現され、子孫や家業の繁栄を願っているとされる。群馬県のほか、東京都や神奈川県でも広くみることができ、門松の装飾として使われることもある。(p.68)

皆さんの家で飾っている「しめ飾り」はこの中にありましたでしょうか。私は近所のスーパーで3つとも売られているのを見つけました! 本の中には、このほかにも「めがね型」や「酉型」、「しゃくし型」などユニークな形の作り方が掲載されています。いつか本物の縄をなって作ってみたいです。

■しめ飾りの装飾品について

「しめ縄」部分の上に飾る装飾品にもそれぞれに意味があります。

1)紙垂(しで)

神聖な場所であることを象徴する役割があります。

2) ゆずり葉

聖なる葉とされ、「子孫が絶えませんように」という願いが込められます。

3)橙(だいだい)

橙の響きが「代々」に通じることから家が代々続く繁栄の意を表します。

4)裏白(うらじろ)

葉の裏が白いので「裏表なく1年が過ごせますように」という願いが込められます。また、葉の表は濃い緑で常緑のまま繁茂するので長寿を表します。二葉が相対しているので夫婦和合、葉の裏が白いので夫婦とも白髪にも通じ、おめでたいものとされています。

5)昆布

「こぶ」の響きが「よろこぶ」に通じる為、お祝い事に使われています。和名を「ひろめ」といい、広まるに通じます。昆布がよく結んで使われるのは「むつびよろこぶ」に通じ、家族が睦まじく幸福であることを祝うという意味が込められます。

6)伊勢えび

「伊勢」は「威勢」に通じ、また、ひげが長く腰が曲がった姿から「長寿」を表します。

7)扇

形から「末広がり」を象徴します。

8)松竹梅

松は寒さに強く葉の色も変わらないことから誠実な心を表します。竹はその真っ直ぐな性質が喜ばれます。梅は春に先がけて咲くことと、香りがよいこと、また、トシガミ様の降臨する神木であることから縁起のよいものとされています。

このほかにも、干支や鶴、木の実、まゆ玉、水引など縁起のいい装飾品が多数あります。地域や家庭のしきたりもあると思いますが、今年はどの縁起を担ぎたいかによって装飾品を選ぶと、「しめ飾り」へ込める新年の思いがますます高まりそうですね。

■さいごに

「しめ飾り」の自由研究、いかがでしたでしょうか。

私の生家(長野県南部)に伝わるお正月の玄関飾りは、紙垂付きの細いしめ縄と門松だけで、造形や装飾にこだわった「しめ飾り」は外で見たり買ったりするものだったので、それぞれかなり新鮮でした。

そもそもの話ですが、お正月が新しい年の福を授けてくれるトシガミ様を家に迎える期間で、その準備時間は、一年を振り返り清々しく新年を迎えるために大切な心の準備時間だと、改まって誰かから教わったことはなかったように思います。億劫になりがちな大掃除やおせち作りなども、手間をかけるほど自分と向き合う時間が増え、新年の実りへ近づくのかもしれません。

…とはいえ、既製品がなんでも揃う現代、地域や家庭でいちから手作りする機会は減っています。「しめ飾り」に関しては、ハンドメイドブームが後押ししていることもあり、各地で水引や造花を使った手作りワークショップが増えています。材料がワラでなくても「思いを込めて作る」という意味では昔と一緒です。

どんな思いを込めて新年を迎えたいか、その思いに似合う「しめ飾り」はどんなものか、気に入った「しめ飾り」が飾れるように、令和のお正月準備は毎年考えていきたいなぁと思いました。

最後にちょっと豆知識をお伝えすると、量販店に並ぶ「しめ飾り」を作っているのは、現在ほぼ水引専門会社です。季節ものですが、「ご祝儀袋」と並ぶ生産高で、9〜11月までの3ヶ月間に超集中して作られています(手作業)。手作りが苦手な方は、量販店の「しめ飾り」を購入すると日本の伝統産業の応援につながります!

●参考資料

・しめかざり—新年の願いを結ぶかたち/森 須磨子 (著) 工作舎

・つくって楽しむ わら工芸2:しめ飾りと生活用具/瀧本広子 (著), 大浦佳代 (著) 農文協

・改めておさらいしよう!お正月飾りの基礎知識(LIFULLHOME'S)

・しめ縄・しめ飾りの意味と飾り方 ~種類・向き・飾る場所・時期~(allabout)

・それ歳神様が帰っちゃうかも!しめ縄の由来と正しい飾り方を紹介(はな物語)

・お正月飾りのいわれ・飾り方(株式会社 秀〆)

【この記事に関するお問い合わせ先】

kamihitoe.shop@gmail.com

いいなと思ったら応援しよう!