「プレス耐性」で差をつけるトレーニング

はじめに

今回のテーマは「プレス耐性」で差をつけるトレーニング。

プレス耐性を高めることができると、どのようなプレーができるようになるのか。それをイメージしてもらうために、下記の映像をご覧いただこう。

プレス耐性を高めることのメリットは計り知れない。

・相手が前から激しくプレッシャーをかけてくる場面でも、落ち着いてプレーすることができるようになる

・時間とスペースが無くなる相手ゴール前でも、ゴールに繋がる決定的な仕事をすることができるようになる

先ほど見て頂いた映像は、まさにそのメリットが表現されたシーンだった。今回の記事では、そんなプレーを身に付け、「プレス耐性で他と差をつける」ためのトレーニングをご紹介する。

本記事の構成は以下の通りだ。

もし、この記事を読んでおられる方で、

「細かい説明はいらないから、

今すぐトレーニングについて詳しく知りたい!」

そんな方は、「2. トレーニング解説」および「3. 実際のトレーニング映像」まで飛んでいただくことをおすすめする。ここだけ読むだけでも、すぐにトレーニングで実践するだけの十分な情報が得られるはずだ。

時間に余裕がある方には、ぜひ「1. 『プレス耐性』を高めるためには」を読んで頂きたい。私がトレーニングを思いついた経緯や、このトレーニングが試合でどのように活用されるのかといった、より深い理解を得られるだろう。

この記事は、下記のような悩みをお持ちの方にはぜひとも読んで頂きたい。

・高い強度のプレスをかいくぐる技術を身に付けるためのトレーニングアイデアが欲しい

・少人数かつゴールキーパーがいない状況でもゲーム形式のトレーニングを行いたい

それでは、まずは「プレス耐性」を高めるために、どのようなアイデアをもってトレーニングを構築していくべきなのかという部分からお話していこう。

1. 「プレス耐性」を高めるためには

1.1 着想のきっかけはフットサルから

今回、紹介するトレーニングを考えるきっかけは、私が広島大学体育会サッカー部(以下、広大サッカー部と略)に在籍していた頃まで遡る。当時、私はまだ、現役選手としてプレーしていた。

広大サッカー部では、トレーニングにおけるピリオダイゼーションとして、「戦術的ピリオダイゼーション」を採用しており、その一環としてフットサルをトレーニングに取り入れていたのだ。

(引用元)https://hiroshima-u-soccer.jimdofree.com/

上記の図は、広大サッカー部におけるトレーニングサイクルである。日曜日に公式戦があるとした時には、水曜日(MD-4)がフットサルのトレーニングを行う曜日に当たる。

戦術的ピリオダイゼーションにおいて、MD-4では「エキセントリックな筋収縮」が発生するアクション、具体的にはジャンプや切り返し、タックル、加速・減速といった瞬間的な強度の高いアクションにフォーカスする。

フットサルのゲームでは、通常のサッカーのゲームと比較して上記のような強度の高いアクションが頻発するため、戦術的ピリオダイゼーションにおけるMD-4に取り組むトレーニングとしては適していると言える。

このような背景があり、広大サッカー部在籍時にはフットサルのトレーニングを毎週、積んでいたわけだが、私はそれを経験しながら、

フットサルのゲームにおけるルールやオーガナイズは、

サッカーの個人戦術を身に付けるのに適したトレーニングなのではないか?

そう考えるようになった。その主な理由は、フットサルでは下記のようなルール・環境の制約を受けながらプレーしなければならないからだ。

① GK(ゴレイロ)へのバックパスが基本的に禁止されており、FPは常に前方へのプレーの選択肢を作り続けることが求められる

② サッカーと比べてスモールコートかつ少人数のゲームであり、常に強いプレッシャー下でのプレーが求められる

まずは①について。サッカーにおいては基本的にパスの方向や対象の制限が無いため、「困ったらバックパス」という選択肢を持ちながらプレーできる。

一方、フットサルではルール上、インプレー中には基本的にGK(ゴレイロ)へのバックパスができない。

ゴールキーパーが次の反則のいずれかを行った場合も、間接フリーキックが与えられる。

・ピッチのどこにおいてもコントロールして保持したボールをプレーしたのちに、相手競技者がプレーする、または触れることなく、味方競技者が意図的にゴールキーパーに向かってプレーしたボールを自分自身のハーフ内で再び触れる。

(引用元)https://www.jfa.jp/laws/futsal/2022_23/

つまり、ボールホルダーには、常に前方への選択肢を作り出すための準備が求められるし、非ボールホルダーには、ボール状況を見ながら常に最適なサポートを作り続けることが求められる、というわけだ。

そして2つ目は、フットサルでは最大でも(縦)42m×(横)25mというスモールコートでプレーすること、さらに人数も5vs5と、サッカーと比べても少人数で構成されるゲームであることから、必然的にサッカーよりも強度が高くなるということだ。

(引用元)https://www.jfa.jp/laws/futsal/2022_23/

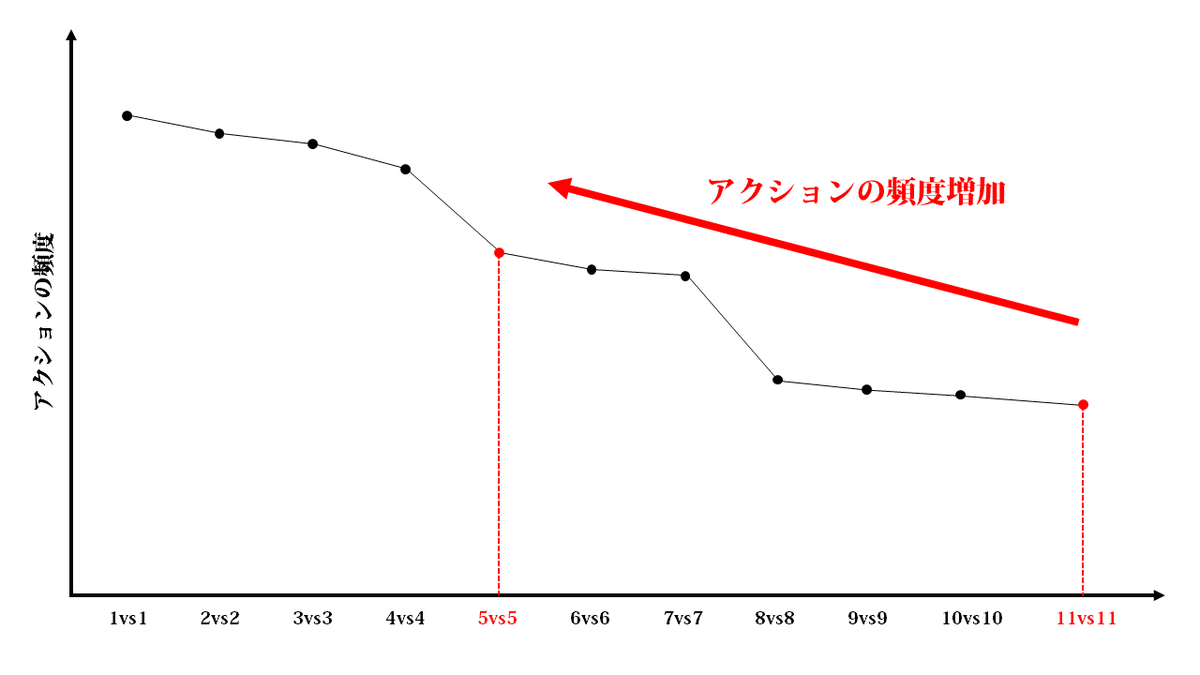

ちなみに、同じ同数のゲームであっても、11vs11→10vs10→9vs9→…と人数を減らしていくにつれて、プレーする選手ごとのアクションの頻度が増加していくことが分かっている。

これはサッカーをプレーしたことがある方なら直感的に理解できるだろう。極端な例を用いると、11vs11と1vs1のゲームではどちらがアクションの頻度が高くなるだろうか?当然、11vs11のゲームよりも1vs1のゲームの方がアクションの頻度が高まるはずである。

この原則に基づくと、当然、5vs5でプレーするフットサルにおいては、11vs11でプレーするサッカーのゲームよりもアクションの頻度が高まる。つまり、より高い強度の中でプレーすることが求められるというわけだ。

以上の2つが、フットサルにおけるサッカーと比較した特徴的なルール・環境の制約である。では、これらの制約のもとでプレーすることが、サッカーにおいてどのようなメリットをもたらしてくれるのだろうか?

1.2 ルール・環境の制約がもたらすメリット

サッカーでありがちなのは、4vs4+2フリーマンとか、3vs3+2サーバー、といったトレーニングである。いわゆる「攻撃側が常に数的優位」の状況下でのトレーニングが非常に多いのではないだろうか。

プロのトレーニングを見ても、サーバーやフリーマンを用いたポゼッショントレーニングは一般的に行われているものである。

このような「攻撃側が常に数的優位」のトレーニングにおいて、守備側は中間ポジションをとることが求められる。なぜなら、守備側からすると数的不利の状況で、誰か特定の1人をマークすると他の誰かに大きなスペースを空けてしまうことになるからだ。

これは視点を変えると、同数の場合と比較してボールホルダーへのプレッシャーが全体的に弱まることを意味する。もちろん、DFがパスコースを切りながらプレッシャーを掛ければ瞬間的に数的同数の状況は生まれるし、むしろその状況の解決策を獲得させるためには良いトレーニングになるだろう。

一方で、試合中には必ずしも数的優位の状況でプレーできるとは限らない。ビルドアップの局面では、自チームのGKを含めるとほぼ確実に数的優位を確保することはできるが、守備側はそれを打ち消すために、パスコースを切りながらプレスをすることと、ボールサイドにスライドすることを徹底してくるだろう。

このような状況を打開するための個人戦術・テクニックを身に付けるためには、数的同数下でのプレーを反復させることが効果的であると考える。プレッシャーが強まる局面は、打開すれば一気に攻撃側にスペースが生まれる局面でもあり、そういった状況を作り出せる選手は貴重である。

そして、このような状況を作り出す上で最適なトレーニングこそ、フットサルなのだ。

フットサルを活用したトレーニングを繰り返し行うことで、先ほど紹介したようなルール・環境の制約により、自然とプレッシャーが強まる局面を打開するための個人戦術・テクニックを身に付けることができる。

今回、皆様にご紹介するトレーニングは、このようにフットサルから着想を得た、サッカーに活用できる個人戦術・テクニックを身に付けられるトレーニングである。では、そのトレーニングについて次章で詳しく解説しよう。

2. トレーニング解説

本章では、トレーニングの詳細について具体的に解説していく。

下記の図に、トレーニングに必要な情報を全て記載しているため、まずはこちらを見ていただきたい(図は必要に応じて保存していただいて問題ない)。

ここから先は

¥ 500

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?