【開発秘話】オリーブでお箸を作るプロジェクトはこうして生まれた【フェアトレード月間2023】

中東パレスチナ×日本のカワイイを届けるお店「架け箸」です。

5月はフェアトレード月間ということで、パレスチナの協業先と「記事を出したいね!」という話を温めていました。

団体から英語で公開される予定なのですが、

逆輸入的に日本語に戻したものをこちらでnoteにしたいと思います。

大長編ですが、挿絵沢山なので行けるぞという方は最後までお付き合いください(笑)

ブランドをはじめた背景

2018年2月、私は観光客として初めてパレスチナを訪れました。

たった5日間でしたが、意外にも友達ができ、現地の人と出会い、地域の雰囲気を感じたことで、また来たいな~と思い始めていた頃でした。

当時、ブルガリアの首都ソフィアで交換留学をしていた私は、帰国前に、件の旅行でできたパレスチナ人の友人が住んでいるヘブロンという町でのインターンシップに応募することにしました。

2018年7月、1ヶ月間のホストファミリーとの暮らしが始まりました。

今なら、週末に家族全員が集まっては、夜中まで踊ったり歌ったりおしゃべりしたり、何の躊躇もなく私を家族の一員としてその場に混ぜて扱ってくれることにも驚きませんが、当時はそのホスピタリティにも家族の親密さにもただただびっくり。

◆そんな私の滞在記はこちら

街並みも素敵なんですよね~

こうした家族との時間や、伝統料理、通りから立ち上ってくる歴史情緒などが相まって、パレスチナへの印象が形作られていきました。

○●○●○

皆さんには周知の事実ですが、日本では、大学3年の中盤から就職活動が始まり、卒業後はすぐに働き始めます。私はまさにそのタイミングで帰国し、将来について考えないといけない状況になりました。

しかし色々探すうち、日本企業でフルタイムで働きながらパレスチナ人と何かをするのはほぼ無理だろう、という結論に至りました。

この時にはもうパレスチナ文化を使って何かしたいということまではかなりはっきりしていて、だがしかーしそれが叶う勤め先が見つからない、そんな状態でした。

2019年の春になり、あるアイデアがひらめきました。

「オリーブウッドで箸を作ったらどうだろう?」

理由はいくつかありました:

●オリーブの木はパレスチナ文化にとって極めてシンボリックである

●箸は日本人皆毎日使うもので、食卓の中心からフェアトレードを広められるのでは?

●日本語で「はし」は「橋」と「箸」。壁ではなくて橋(箸)を、というコンセプト

このアイデアを受けて、フェアトレードをライフワークにしよう、と決心しました。

製作の第一段階

2020年春、私は架け箸を開業して、お箸の製作に取り掛かりました。

HLHCS(生産者団体)の連絡先を知り合いづてで教えてもらい、箸作りの提案と共にメールを送りました。

そうしたら、なんと特に条件等もなくOKの返事が来て、サンプル作りに乗り出してくれました。

おお!と思ったのもつかの間、当時はパンデミックが酷い時で、HLHCSの事務所も度々閉鎖し、国内・国際輸送は長い間停止していて、私達どちらにとっても本当に苦しい時期でした。

現地には行けないわ、日本から見本も送れないわ、閉塞感と先の見えない感覚は今でも覚えています(しかも社会人一年目なんでね)。

そんななか、

一回目のサンプルは6月に届きましたが、実用を考えるともう少し細くしたかったので、修正点をフィードバック。

その後、やはり事務所の閉鎖やら荷物の行方不明事件やらで季節は秋になり、11月に二回目のサンプルが届きました。

あともう若干の仕上げが必要そう。

もう一度修正点を伝え、明けて2021年、もう製品も完成間近ということで、初回の受注をするために、クラウドファンディングをスタートしました。

クラファン中は崖っぷちまで追い込まれましたが・・・

このように、一時非常に危ぶまれたものの、クラウドファンディング目標額はなんとか達成することができました。

○●○●○

しかし、別の問題が。

お箸が仕上げ段階だったにもかかわらず、職人さんが匙を投げてしまったのです。こんな細さにするのは無理だ、と。

別の職人さんに頼めないか確認して回ってもらいましたが、誰もがお箸作りは難しいとお手上げ状態でした。私も他に場所がないか探して回り、パレスチナ人の知人を頼ったり、別団体を調べたりし、1団体、引き受けてくれるフェアトレード団体が見つかったので、最初のオーダーの一部はそこで製作もらいました。

でも、コミュニケーションのすれ違いから、長期的に良い関係性を続けられなさそうだと感じ、以降の発注はしないことに。ここで私はHLHCS1本で仕事を再開します。

最終的に、カラムさんという職人が、この協業先でも難しかった23cmのお箸づくりを引き受けてくれたことが、お箸作りプロジェクトのターニングポイントになりました。

カラムさんは独自に製作方法を編み出したものの、まだ直接確認に行くには旅行制限があったので(まだいけないことにやきもきした時期でした)、パレスチナで働く日本の友人に頼み、工房を見に行ってもらいました。

状態を確認した後、無事に商品は海を渡り、お客様へお届けすることが出来ました。

製作の第二段階

最初のモデルはクラウドファンディングの支援者の方々や初期のお客様に受け入れていただけたものの、

最初のお客様は立ち上げの想い、パレスチナへの思いに共感してくださっている方が多いのも事実で、品質については暖かい目で見てくださっているだろうと感じていました。

実際、初見の方から直接「ちょっと太いかな」と言われることもありました。日本人は箸にうるさいから、大変だよ、といったニュアンスのお声もありました。私も、箸先の質感で食事の味が変わるというのは確かにと思い、色々と考えていたところに、一番難しかったのが、フェアトレードショップの方に言われた言葉でした。思いは良く分かったけど、百貨店に行って本物の品質を理解するのが大事だよ、と。その時はショックで、しばらくどうしたものかと考え込みました。

加えて、丸い箸は転がるので、高齢の方からは丸じゃないほうが使い良いなぁともお声をいただいていました。

○●○●○

という訳で、私は百貨店も含め、東京の色々な箸屋を見て回り、改良型になりそうなモデルを探しました。お箸にも色々形があるなかで、六角形だったりすると、かんなのような器具が無いパレスチナで再現するのは困難だろうと判断し、2週間ほど探し回った結果、ちょうど良さそうなものを発見。

それは四角形で、実用性を担保されつつ、竹箸のような細さではなく、細くすると折れてしまうオリーブでも再現できそうな丸みのある形でした。

ただサイズが一つしかなかったので、かわな工業株式会社様に連絡を取り、展開予定の4サイズに裁断していただきました。理念に非常に共感してくださり、お箸だけでなく型まで送ってきてくださり、その型は今でもカラムさんのもとで現役です。

こちらがその時株式会社かわな工業様があげてくださったInstagramです。

さて、お箸は揃ったものの、最後の問題はどうやってパレスチナにこの一式を送るか、でした。まだパンデミックの影響で、日本→パレスチナ(イスラエル)への輸送が出来なかったからです(いまだに・・・とここでも一度挫折します)。

どうやって送ったかというと、この時、知り合いの学生さんがエルサレム(パレスチナとイスラエルの境界になっている町)に留学する直前で、彼の出発に間に合わせ、人力で運んでもらうことに成功しました。

彼からもう一人の友人に渡り、カラムさん達のもとへとサンプルが到着しました。

これから

現在は、これらのお箸を携えて様々なマルシェや催事に出店しています。

お箸は誕生日や結婚のお祝い、父の日、またご自身でお使いになる等様々な機会に選んでいただいています。

二回来られて、ご家族の分も購入される方もいらっしゃいます。お子さんをお持ちの親御さんで、コーティングの無い無塗装のお箸を気に入られる方も。

有難いなと感じるのは、旧版の丸箸を愛用頂いている方、丸箸のほうをお選びになる方がいらっしゃることです。「最初は太いかな?と思ったけど、使ってみたら手に馴染んで、愛着が湧くんですよね」というお声もいただきます。

○●○●○

2021年の半ばから、私はHLHCSの他の商品も仕入れ始めました。オリーブ製品はどこか愛らしく、その木目をもってしてしばしばお客様を10分15分と悩ませます。芸術肌の方に「エネルギーを感じる」と言っていただくことも。

今年、私はパレスチナのオリーブ製品×ウェディングの組み合わせを推しています。

オリーブの木は平和と夫婦円満の象徴で、お箸は新郎新婦向けにもゲスト向けにも伝統的な贈り物のひとつだからです。

結婚式では、伝統的に完璧さが求められ、傷やダメージは良くないとされますが、オリーブの木の特徴である、不完全で、しんどい時にも寄り添ってくれるようなその出で立ちは、むしろ色々ある人生そのものを象徴しているようにも思うのです。

○●○●○

架け箸は2020年に立ち上がったばかりの未熟なプロジェクトです。

けれど、HLHCSとこれからも協力し合い、フェアトレード&パレスチナ&自然素材なアイテムを、少しずつ、広めていきたいと願っています。

こうした製品が私達の暮らしの新しい当たり前なんだと信じるからこそ!

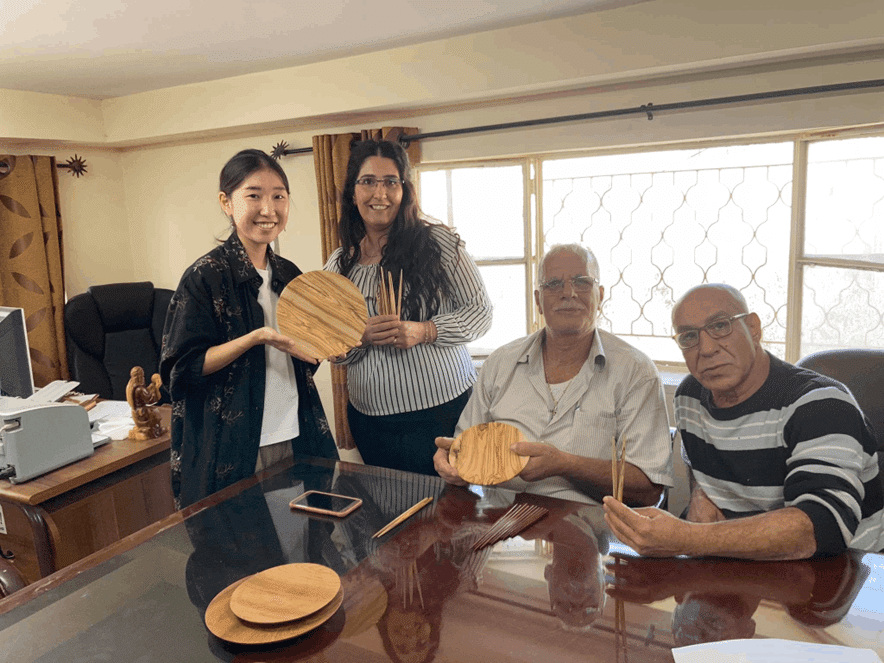

それぞれの工房、職人さん、バスマさんとアミラさんに感謝を込めて。

いいなと思ったら応援しよう!