子ども目線でお手伝いを見てみる。家事恋インタビュー

100人居れば、100通りの家事の形がある。

そんな家事を、世代、性別、職業を超えてインタビューし色々な視点での家事を考えていく家事恋インタビュー。

前回の記事に続き、今回インタビュー記事は「小学生の頃に料理をしていた子どもの10年後」というテーマでお送りします。母親目線での子どものお手伝いだけでなく、お手伝いをする本人たちはどんな風に思っているのか、聞いてきました。

今回協力してくださった方は、現在18歳の男性。

小学1年生の頃から料理教室に通い、現在はご飯やお菓子まで多くの料理ができるようです。

早速ですが、現在、家事や料理をしていますか?

👦朝と昼のご飯は自分で作りますね。

我が家は、朝と昼は各自で用意し、夜は母親または誰かが作るシステムなんです。

毎日料理をするんですね!

👦そうですね。他の家事だと、洗濯物を干したり畳んだり、掃除機かけや、ゴミ捨てを時々行います。

頼まれてやることが多いですか?

👦頼まれてやることも多いです。母親の機嫌が斜めの時に、ご機嫌取りとして家事をすることもあります。(笑)

どんな家事が一番楽しいですか?

👦料理は楽しく感じることが多いですね。

食べるのが好きなので、自分が食べたい物を作る時は特に楽しいです。

料理をするようになったきっかけはなんですか?

👦小1の頃から料理教室に通うようになったのがきっかけです。

母が作るご飯を沢山食べていた時「いっぱい食べるのなら、自分で作りなさい」と言われたんです。それで、自分で作ってみようと思いました。

自分が食べたいと思うものを自ら美味しく作れることは嬉しく、楽しいです。

料理教室で学び、家で実践したものはありますか?

👦たくさん実践していました!

家ではご飯系をメインでしたが、ひいおばあちゃんの家ではキッシュやお菓子などを頻繁に作りにいきましたね。

喜んでくれる姿は、また作るきっかけになります。

料理をする時は、おつかいからするんですか?

👦家にあるもので作ったり、バイト先(八百屋さん)で購入したものを使ったり様々です。

料理教室に通い、料理をするようになってからの自身の変化はありますか?

👦考える力が身についたように感じます。

何度も作る中で味の構造を知り、自分でアレンジできるようになったことは成長の1つだと思います。また、料理は先を読む論理的思考力のようなものも必要です。

お気に入りのアレンジとかありますか?

👦例えば、お肉を焼いて食べる時に毎回異なる味を楽しみたいので、冷蔵庫の中にある調味料を組み合わせてアレンジします。

料理に関して沢山お伺いしてきましたが、他の家事との違いはなんですか?

👦楽しいか否か、ですかね。(笑)

ゴミ捨てをしても何かが生まれる実感があまり湧かないんですよね。

料理は、作ると美味しいご飯が生まれるじゃないですか。

そこが一番の違いです。

たしかに、ゴミ捨て等は必須の家事ですが、料理の方が目に見えて達成感を味わえるかもしれないですね。

そんな料理をしていて良かったなと思うことはありますか?

👦自分が作りたいものを作れることは勿論ですが、独り立ちした時に絶対に困らないなと思います。あと、家庭科の筆記試験が出来なくても、実習で評価を貰えることですかね。(笑)

最後に、小さい頃からお手伝いをしてきて、子どもの頃からお手伝いはするべきだと思いますか?

👦思いますね。1つとしては、いつまでも親はいません。自分で生活する力は養っておくべきだと思います。家事や料理は、学校の座学以外の学びが沢山あるように思います。

ありがとうございました!

(インタビューは感染状況を踏まえ、オンラインで開催。音声越しでも料理のわくわく感が伝わり、私まで料理したくなってきました。(笑))

子ども目線でお手伝いってどんなメリットがあるの?

近年、社会問題として「子どもの生きる力の不足」がしばしば取り上げられています。

国が掲げる新学習指導要領では、「生きる力」を「知・徳・体のバランスがとれた力」と定義しています。 具体的には、知は「確かな学力」、徳は「豊かな人間性」、体は「健康・体力」をさしており、学校生活でそれぞれの力をバランスよく育てていきたいという意味です。

この生きる力に対して、学校では、アクティブラーニングの導入などが行われているが、私は子どもが家事をすることでも育むことができると実際に子どもたちの声を聞いて改めて思いました。

では、どんなことを学べるのだろうか?

私なりに、インタビュー記事を元に考えてみました。

今回は、主に3つの学びを紹介したいと思います。

マズローの欲求

小学生のころに料理を学んでいた子どもたちにお話を伺う中で、「自分で作れたことが嬉しい」「お母さんに褒めてもられるので作るのが楽しい」など他者からの評価から現れる達成感を味わえるなどといった声が最も多く挙がりました。

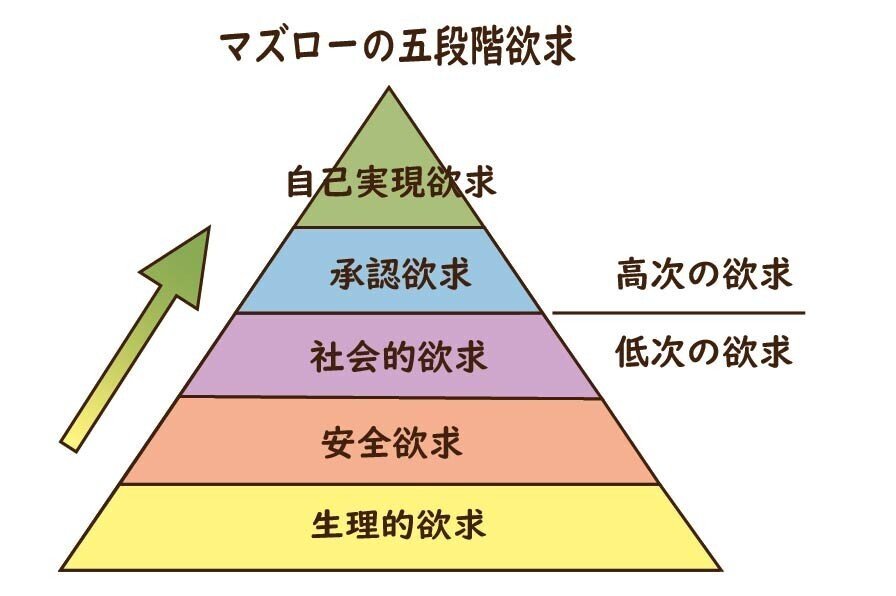

そこで、インタビューをお願いした人々はどんな心理からきているのか、調べていたところ、人間の欲求を5段階に理論化したマズローの欲求が当てはまりました。

下段から上段に向かって欲求を満たしていく。

マズローの欲求5段階の中で、子どもが料理をすることは(自らしたいと思う場合に限るかもしれないが)社会的欲求・承認欲求・自己実現欲求を満たしてくれるのではないでしょうか。

「食欲や睡眠欲等の生きていくために必要な基本的な欲求」生理的欲求はもちろんですが、「友人や家庭などから受け入れられたい」社会的欲求、「他者から認められたい、尊敬されたい」承認欲求、「自分にしかできないことを達成したい、自分らしく行きたい」自己実現の欲求を子どもたちは料理を通して、満たすことができると思います。

先を読む力

料理は、先を読み、何から作っていけばいいか常に計算しながら作る必要があります。例えば、様子を見ながら調味料を入れたり、片栗粉でとろみをつける中華調理では、順序を間違えれば失敗してしまいます。失敗しない料理作りには、物事を順序立てて考える力が求められるのです。

(余談)

男女平等が叫ばれている近年、「彼氏の心を掴むご飯特集」は雑誌から消えつつある一方で、無意識に女性は料理ができると期待されることが多いのが現状です。

「女性は文系。男性は理系が多い」イメージを今でもどこか持っている高校三年生の私からすると、なんだが矛盾しているようにも思えてしまいます。

計算しながら作る料理は理系なのに、文系の女の子たちに求められるのはなぜなんだろう。工作が好きな男の子は多いのに、なんで女の子の方が料理に関心をもつんだろう。

この表面的な疑問をもつ私であります。笑

旬を知る

今回、インタビューをお願いした方は、八百屋さんでアルバイトをされていました。その八百屋さんは、私が幼少期からお手伝いに行っていた場所であり、馴染みの深い場所です。

季節によって並ぶ野菜が変わる八百屋さんの風景は、私にいつも季節の変わり目と自然の恵みによって生かされている感覚をもたらしてくれます。(夏はとうもろこしを蒸す香り、冬は焼き芋など)

便利な今は、冷凍食品や惣菜が多くあり、冬でも夏の味を生むことができるため食事によって季節を感じる機会は減っています。

自分でおつかいにいき、スーパーの青果売り場の景色を見たり料理をしてみるだけでも少しは旬を知るきっかけになるのかなと思いました。

いいなと思ったら応援しよう!