ライデン瓶について、前編:クライストの書簡

電気(英: electricity)という語は、元を辿ればギリシャ語で琥珀を意味する ἤλεκτρον (ēlektron) に由来します。

これは琥珀を毛皮などで擦ると静電気が起こるためで、この現象自体はすでに紀元前6世紀にミレトスのタレスによって報告されています。

しかしながら、電気に琥珀の名を与えたのは、16世紀イングランドの医師、ウィリアム・ギルバート (1544-1603) の著作『磁石論』(De Magnete, 1600) であるようです。

この本は題名の通り磁石に関する研究書なのですが、同じく物体を引き付ける力である静電気についても一章を設けて考察しています。そして electricus(琥珀的)というラテン語を「琥珀のように静電気で物を引き付ける性質」として用いました。

ギルバートの発見の一つは、擦ると静電気を帯びるのは別に琥珀に限らないということです。彼はダイヤモンド、サファイヤ、ルビーなどの宝石に始まり、水晶、ガラス、硫黄、蝋、塩の結晶、雲母、明礬などでも静電気は起こることを確かめました。おそらく手当たり次第に実験してみたのでしょう。

こうして electricus は当時信じられていたような琥珀に固有の神秘的な力などではない、と彼は結論しました。一方、金属類は擦っても静電気は発生しないということも確認しています。

このとき、琥珀のような静電気を発生するものを「エレクトリック」な物質と呼び、金属を「非エレクトリック」であるとしたのですが、現代の電気についての感覚からすると違和感がありますね。

ギルバート以後、追試した科学者たちによって「琥珀的物質」のリストは増大し、その「琥珀力」のランキングなどが行われましたが、研究の歩みは遅々たるものでした。

ドイツのオットー・フォン・ゲーリケ (1602-1686) は1672年の著書で硫黄の玉に軸をつけて回転させる「摩擦装置」について記しています。これを手で擦ることで静電気を作り出すというものです。この静電気発生の機械化は、静電気の利用と研究にとって重要な進歩でした。

しかしよりによって硫黄はどうかと思います。臭いし、あまり摩擦したら燃えるのでは。

アイザック・ニュートン卿 (1642-1727) も静電気の実験を行っていますが、賢明にもガラス板を使用しています。

ニュートンの助手であったフランシス・ホークスビー (1660-1713) は、ガラスの球を回転させ摩擦する起電機を作りました。注目すべきは内部を真空にしたガラス球を摩擦することでグロー放電による発光を観察したことです。これは後のネオン管や水銀燈につながるものといえます。

同じくイングランドのスティーブン・グレイ (1666-1736) は、長さ1m、直径3.5cmほどの中空のガラス管を静電気発生に用いていました。

彼はこのガラス管にコルクで栓をした状態で静電気を起こすと、コルクも静電気を帯びることに気づきました。

さらにコルクに棒をつけてみたところ、棒の先まで静電気が伝わりました。しかも棒が金属であっても静電気を帯びるのです。彼はこれが電気現象を担う何か(effluvium と呼ばれていた)が棒を伝わっているのだと考えました。

グレイはこれがどこまで伝わるのかを実験し、1729年に空中に張った80.5フィート(≒ 25m)の紐の先の象牙の玉に静電気を伝えることに成功します。

彼はこれをさらに延長してみようとしましたが、紐を支持している絹糸が重さで切れてしまい、代わりに真鍮の針金を使用したところ、静電気が伝わらなくなってしまいました。しかし彼はこの失敗から、電気を伝えやすい物質と、伝えにくい物質があることに気づいたのです。これは自然科学史上でも最も重要な発見の一つでした。

グレイは人体が良好な導電体であることも発見し、1730年に少年を絹糸で宙吊りにして静電気を伝える実験を行っています。

こういった一見魔法のような不思議現象を起こす実験を見世物として人気を呼んだのがヴィッテンベルクのゲオルク・マティアス・ボーゼ (1710-1761) です。

彼はライプツィヒの出身で、父親はかのJ.S.バッハと親しい間柄でした。ちなみに長男のW.F.バッハは彼と同い年です。彼の実家は現在はバッハ博物館になっています。

彼の有名な「実験」の一つは “Venus electrificata”(電気のヴィーナス)と称するもので、絶縁した台に乗った女性を帯電させ、彼女にキスしようとすると電気ショックを受けるというものでした。

「列福」という実験は、金属の鎧を着た人を絶縁された台に載せ、強度に帯電させることでコロナ放電を起こし、暗闇の中で聖人の後光の如く光らせるというものです。ニコラ・テスラの先駆者とも言えるでしょう。

派手な実験にも関わらず、ボーゼ自身はさほど電磁気学の発展には寄与していませんが、社交界での人気と共に、真に学究的な科学者たちの関心を電気分野に集めることにも貢献しています。またホークスビーのガラス球式起電機に端子となる金属の棒「一次導体」を取り付けたのは彼の考案によるものです。一次導体の支持は静電気を逃さないよう絶縁に気をつけられています。彼の公開実験は低俗ではあるものの、導体と絶縁体と電気の経路についての確かな理解を基盤としていました。

ボーゼは、いつか感電で死んで科学アカデミーの記事に材料を提供したいものだ、などと広言していましたが(残念ながら彼は七年戦争中に捕虜となって獄死します)、ガラスの球を擦っただけで感電死するのは難しいでしょう。しかし電荷を蓄積して一気に放電すれば危険な威力になります。

現ポーランドのカミン大聖堂の助祭であったエヴァルト・ゲオルク・フォン・クライスト (c.1700-1748) は、1745年にガラス瓶に電気を貯める実験に成功したとして、幾人かの友人たちに報告を書き送りました。

以下はダンツィヒのパウル・シュヴィエトリツキ宛の手紙の写しです。

https://pbc.gda.pl/dlibra/publication/24880/

敬虔にして博識なる

助祭長猊下

親愛なる友へ

尊師はすべての学問を愛され、したがって物理学も愛しておられます。あなたが自ら他の学者たちと共にこの分野の研究に没頭し、自然科学の進歩に貢献されてきたことを私は存じ上げております。確かに通常の公務から解放された時間を費やすのに、これ以上良いことは無いに違いありません。そこで私の新しい電気学の研究をいくつかあなたにお知らせする喜びを自らに許しても、あなたがご不快に思われることはないでしょう。もしかしたら、これらはすべて貴殿や博学なるハノウ教授は既にご存知のことかも知れません。それでもヴィンクラー教授もヴァイツ氏も最新の電気学の論文でこのことに触れていないので、私は躊躇することなくお伝えします。同様にベルリンの優秀なるリーベルキュン博士も、ベルリンではまだ誰もこのことを考えたことがないと今年の11月18日に私に手紙を書かれております。

ここ一年、私はヴィンクラー教授が解説した Giessingschen Machine を使用して既知のすべての電気実験を追試してきましたが、それは私としては苦しからざるものでした。10月11日に私は以下のような実験結果を得ました。

1) これまで電気を帯びた木はそれ自体が閃光や光を発することはありませんでした。むしろ光を発生するには何か非電気的な物を近づけなければなりません。しかし針金を巻いた糸巻きを温度計や気圧計のガラス管に固定し、ボビンを帯電すると、光と火花が観察され、ほとんど同時にそこから飛び出しました。木と管は十分乾燥していなければならず、理想的には少し温かくあるべきであることは言うまでもありません。

2) ボビンに鉄の釘やハサミなど挿すと、鉄だけでなく木からも炎が出ました。

3) 釘や太い真鍮線などを小さなガラスの薬瓶に挿して帯電するとその効果は著しく強まります。瓶は十分乾燥して温かくなければなりません。通常、私は前もってチョークを付けた指で摩擦しました。少量の水銀やブランデーを2滴入れるとさらに良いです。この釘入り瓶を帯電したガラスや管から離すと共に、炎の刷毛がそれ自体で出現し、私はこの燃える装置と共に部屋の中を60歩も歩くことができました。

4) 釘が強力に帯電すると、瓶の中の光や飛び出す火花によってわかり、それで別の部屋のブランデーに点火することすらできました。

5) 帯電中に指やコインを釘に当てると、腕や肩が痙攣するほどの衝撃を引き起こします。

6) ガラスや絹糸上の錫管は、この装置によって球から直接に帯電させるよりも強力に帯電させることができます。電気台座上の人間も同様です。

7) 私の使用している15フィートの金属管を通常の方法で帯電させ、そして釘入り瓶でさらに帯電させた場合の電気の強さは、実験で証明されなければとても信じられないでしょう。この強さではヴィッテンベルクのボーゼ教授も彼の veneranda venus にキスすることを止めるに違いありません。瓶の長さが2インチ程度の場合、指が有効範囲に入ると釘から指に火花が飛びます。薄い首のガラスは激しい衝撃で何度か砕けました。

注目すべきことは、釘入り瓶を他の導電物ないし非導電物の上に置くと、この強い効果が発生しなくなることです。木、金属、ガラス、蝋などに接着して帯電させてみましたが、効果は微弱でした。したがって人体がそれに何か寄与しているはずです。それを手に持っていない限り酒精に火をつけることができないという事は、この仮説を支持しています。物理学の権威方が別の発見をしているであれば、ぜひ拝聴したいものです。さもなくば、私の限られた理解では、どの様な原理で人体が金属や木などよりも強力な効果を発揮するのか見当がつきません。またこれらすべてはガラス管を擦るだけで容易に達成できるものではないことも付言しておかねばならないでしょう。それだけでは十分な電気を起こすことはできません。あなたとの友情にかけて、この問題についてのあなたの考えや意見を、ささいなことであろうとも知らせていただけると信じています。

Quod Natura in minimis sit Maxima.

謹んで御返事をお待ち申し上げております。

敬虔なる

助祭長猊下

親愛なる友へ

1745年11月28日、カミン大聖堂にて

忠実なる下僕、クライスト

このような手紙をクライストは少なくとも5人の科学者に送りましたが、誰も実験を再現することができず、クライストとしては何故再現できないのか理解できないというもどかしい状況に陥りました。

https://pbc.gda.pl/dlibra/publication/24881/edition/20444

これはまずクライストの説明不足に問題があり、さらに彼が助手無しで実験を行うために実験装置のセットアップが独特であったらしいことも説明を難しくしていたようです。彼が僻地の孤立した科学者でなければ話は早かったのですが。

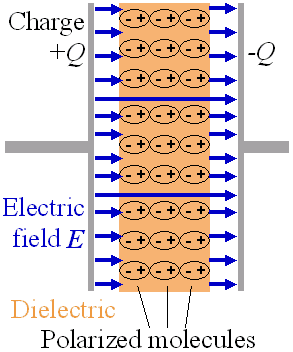

彼が人体が重要であると推測していたのは慧眼です。彼の釘入り瓶は誘電体であるガラスを挟む2つの電極、すなわち釘と、「実験者の手」によってコンデンサーが形成されていたのです。

したがって充放電の際には実験者が回路の一部となる必要があります。これが判明して追試に成功したのは1746年3月5日のこと。しかし、そのときにはクライストとは別にライデン大学において行われた蓄電器の研究が有名になっていました。すなわち「ライデン瓶」です。