稲荷神と狐たち:浮世絵に見る神秘の美

日本の伝統文化には、自然と共生する精神が色濃く反映されています。その中でも特に魅力的な存在として、稲荷神が挙げられます。稲荷神は、農業と商売の繁栄を司る神として知られ、全国各地に神社が建立されています。この記事では、稲荷神とその使いである狐をモチーフにした浮世絵スタイルの作品を通じて、その深い意味と美しさを探ります。

稲荷神の由来と信仰

稲荷神の起源は古く、少なくとも奈良時代にはその姿が見られます。稲荷神の主な役割は農業の神としてのもので、五穀豊穣をもたらすとされています。また、時代が下るにつれて商売繁盛や工業の発展に関わる神としても信仰されるようになりました。稲荷神の象徴である狐は、その使者として信者に様々な形で顕現し、神の意志を伝える存在とされています。

浮世絵に描かれた稲荷神と狐たち

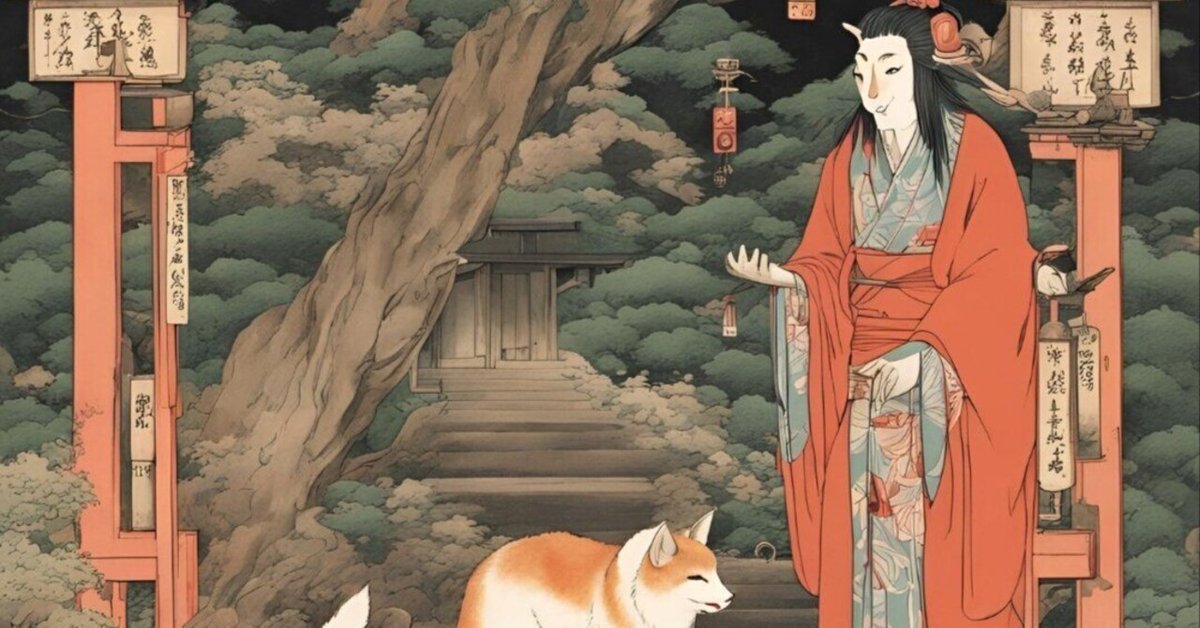

浮世絵は、江戸時代に大衆的な文化として発展した版画芸術です。この芸術形式の中で稲荷神と狐が頻繁に題材とされることがありました。神秘的な赤い衣を着た稲荷神と、遊ぶように周りを囲む狐たちの姿は、人々にとって親しみやすく、また神秘的な魅力を放っていました。

今回取り上げる作品では、稲荷神が中央に大きく描かれ、その周囲を狐たちが囲んでいます。背景には美しい自然が広がり、平和で穏やかな雰囲気を醸し出しています。この絵は、稲荷神の神聖さとともに、自然との調和を重んじる日本人の美意識を色濃く反映しています。

文化的意義と現代への影響

稲荷神と狐のイメージは、現代の日本でも多くのメディアで取り上げられています。アニメやマンガ、映画など、様々な形でこの神秘的なテーマが再解釈されています。また、稲荷神社への参拝は、今もなお多くの人々にとって大切な習慣となっており、年間を通じて多くの参拝者で賑わいます。

まとめ

稲荷神と狐を題材にした浮世絵は、ただ美しいだけでなく、日本人の宗教観や自然観、美意識が凝縮された作品です。このような芸術作品を通じて、私たちは古き良き日本の精神を今に伝え、次世代へと継承していく責任があるのです。文化遺産として、これらの作品から学ぶことは無限大であり、それを現代に活かすことが、私たちの役割であると言えるでしょう。