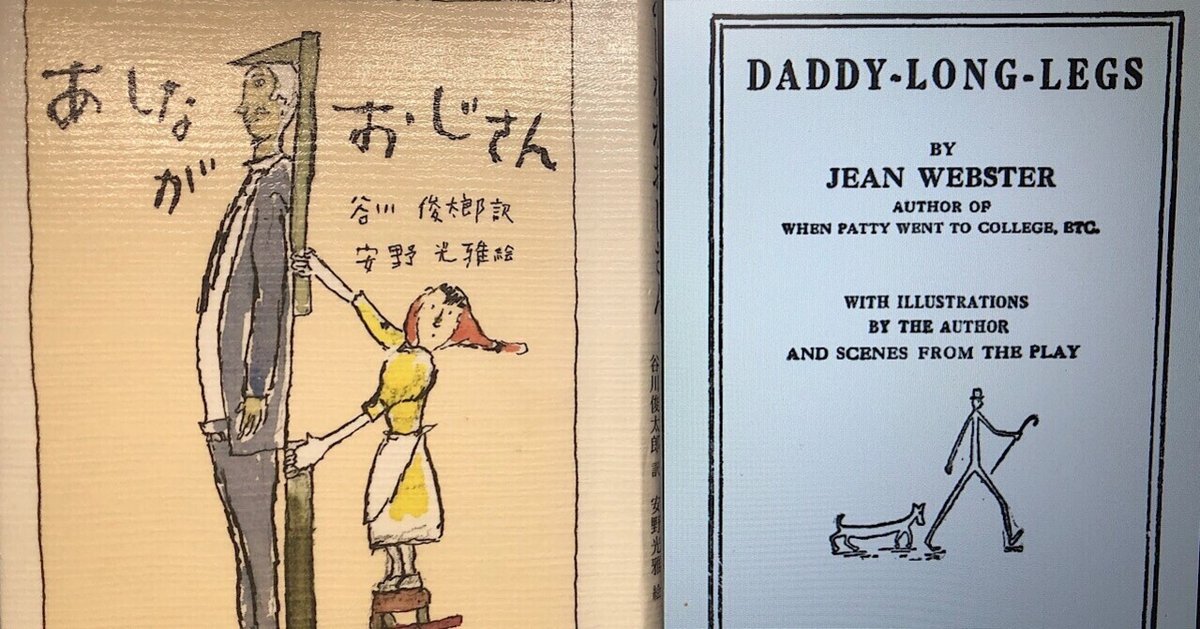

vol.105 ジーン・ウェブスター「あしながおじさん」を読んで(谷川俊太郎訳)

この有名な児童文学の古典を初めて読んだ。遺児の教育を支援する「あしなが育英会」はこの作品をモチーフに、継続的な活動で多くの支援者を得ていることを知っている。

あらすじ

18歳の女性ジュディ・アボットは、みなしごとして孤児院で暮らしていた。高校卒業のころ、たまたまお金持ちの理事(あしながおじさん)から文章の才能を期待され、学資支援の申し入れがあり、大学で学ぶことになった。引き換えに、「あしながおじさん」の要求は、日々の生活の進み具合を手紙で報告することだった。(あらすじおわり)

この作品の大半は、そのジュディ・アボットの大学4年間の「あしながおじさん」への手紙で構成されていた。当時のアメリアの女子大学生の生活が軽やかに弾むように描かれていた。また、最後に「あしながおじさん」の正体やその状況がわかった時、なぜか涙が溢れてきた。

ジュディの手紙は、若い感性がよく伝わり、小気味好さに満ちていたが、僕は途中から教育の機会均等という視点が気になってしまった。

孤児院の院長ミセス・リペットは支援の決まったジュディにこんなことを言っている。「降って湧いたようなこんな滅多にない幸運を、あんたもありがたいと思ってるんでしょうね。あんたみたいな身の上で、こんな出世の機会を恵まれるなんて、そうやたらにあるものじゃありませんよ。いつも忘れずにー」(p18)

この浴びせるような言葉から、当時のアメリカの社会福祉や女子教育に興味がいく。

アメリカ領事館のサイトに、「伝統的な米国では、貧しい人々に援助の手を差しのべるのは、個人的な善意か地方自治体の問題であった」とあった。公共の福祉制度を作るきっかけとなったのが1929年に始まった大恐慌以降という記事もあった。この作品が発表された1912年ころのアメリカでは、特に孤児の高等教育のチャンスは限られており、個人的な支援の中で、運の良さや悪さに委ねられていたのだろうと想像した。

「すべての人間は生まれながらにして平等であり・・」と独立宣言したアメリカは、当時でも女子大学があったのはさすがだけど、理念とは別に、ほんの110年前は、教育についても大きな不平等があったらしい。日本では、今でもそれを感じるけれど。

もう少し調べてみた。CiNiiでアメリカの女子教育の歴史について検索してみた。中央大学の論文が見つかった。

それによると、「20世紀初頭ころから、様々な社会運動の中で女性は『家庭的であること』という当時のジェンダー規範から、徐々に逸脱していった」とあった。ジュディが「あしながおじさん」に感謝していたころ、女性教育の機会均等の議論が始まったばかりだったのかもしれない。ましてや孤児院のミセス・リペットの「降って湧いたような幸運を・・・忘れずに」は、当時はまだまだ違和感のない言葉だったのだろう。

この作品は、「シンデレラストーリー」で終わっているけれど、あえて、女子教育の機会均等の問題として、とらえてみた。

おわり