障がい者の理想の就労生活

法定雇用率

なんと、

2021年3月より、障がい者の法定雇用率が0.1%あがるそうです

民間企業の場合は2.3%に

この法定雇用率という基準を、達成すればOK、未達成ならNGなのかしら

数字を水増しする(嘘をつく)という企業・団体の風土を作ってしまうのを見えると、数字に踊らされている感満載で、非常に残念です

そこには会社・団体の圧力で水増しをさせられる担当者の姿がみえてしまう

そもそも、この法定雇用率ってなんのためにあるのでしょう?

ということで、先の厚生労働省のHPをみると、

「障害者等が希望や能力、適性を十分に活かし、障害の特性等に応じて活躍することが普通の社会、障害者と共に働くことが当たり前の社会を目指し、障害者雇用対策を進めています」

とあります

単に一緒に働くだけでなく、「希望」と「能力・適性」を活かし、障がい者の活躍できる社会を目指す

法定雇用率は「共に働く」部分のみをカバーしてますね

一方で、特例子会社や、本業と関係ない事業(農園等)に障がい者を集めてる会社もありますが、そこには「共に働く」工夫が大事なんでしょう

物理的な距離より「共に働いているような関わり」が重要ということ

では、「希望」を活かすとは?

障がい者が、希望を持ち続けながら働くということなのでは

自分のやりたいことが見え、自立していくのを感じることかもしれません

また「能力」や「適性」を活かすってどういうことなんでしょう

障がい者が、共に働く人たちに理解され、

役に立っているという「自己効力感」を持つこと、

それを昇給など評価してくれることで確かめられることかも

目的の松村の解釈は、

「障がい者も健常者も、

人権を尊重され、自立した、幸せな就労生活を送れる社会を目指す」

です

そこで新たな疑問が、

法定雇用率だけでは、目的の社会の実現は難しいのでは?

障がい者の幸福度、共に働く人の幸福度も基準にしたい

定着するのがよいのか、もし、障がい者の希望や適性が合わなければ、

自己肯定感を下げずに転職できることも大事なのではないでしょうか

また、法定雇用率については、週40時間働く条件で雇用者数1をゲットできる仕組みですが、

能力や適性に応じた就労時間(週10時間とか)を促進していく仕組みも必要ですよね。障がい者の幸せな就労生活のため

今後、理想の就労生活をうまく言葉にしていきたい!

障がい者の就労

障害の形は多岐にわたり、程度も様々ですので、全員が一般就労を目指すべき、というのは暴論

通常は

一般就労:企業や役所に就職すること(働くことに関し福祉サービスなし)

福祉的就労:福祉サービスを受けながら働く

就労継続支援A型事業所(雇用契約、最低賃金あり)

就労継続支援B型事業所(雇用契約なし、最低賃金なし)

地域活動支援センター(B型と同じ)

です

その他、2年間の就労トレーニングを行う就労移行支援事業者がいます

くどいようですが、法定雇用率は、一般就労の部分が対象です

次に、世の中の働き方を見てみましょう

総務省労働力調査(2020年10月)によると

就業者数は、日本全体で6,694万人、

ウチ、正規従業員3,535万人、非正規従業員2,111万人、自営業者523万人

あれっ?

非正規に加え自営業者ってありますね

ここにも、障がい者が活躍できる場があるのではないでしょうか

そういえば、障害をお持ちで会社を興されている方々を知ってます

それ以外にも、カメラマンとかyoutuberとかフリーランスでも活躍できそう

いずれも、法定雇用率ではカバーできない部分です

今やろうとしていること

チームワークあふれる社会を目指しているサイボウズには、法定雇用率をクリアし、障がい者と共に働き、障がい者の自立と幸せを実現できる道を探していってほしい

また、これが実現できる社会に向けても活動していきたいと思っております

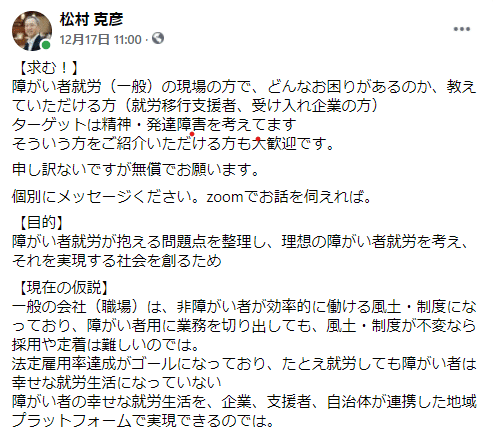

なので、先日、こんなFB投稿をしました

いろんな立場の方から実際に現場で困っていることを伺いつつ、

共生社会の実現のために、今を知ることから始めております

松村の理想に共感いただける方々、ゆるくつながり、情報交換しませんか