「通州事件」について

中国・深センの日本人男児殺害事件が起きて以降、日中全面戦争の“導火線”になった「通州事件」に触れる投稿が散見されるので、笠原十九司著『通州事件─憎しみの連鎖を絶つ』の「はじめに」を全文掲載します。

通州事件とは

本書の主題である「通州事件」とはどのような事件として歴史書に記述されているのか、『日本史大事典』(平凡社)を事例に見てみたい〈註1〉。

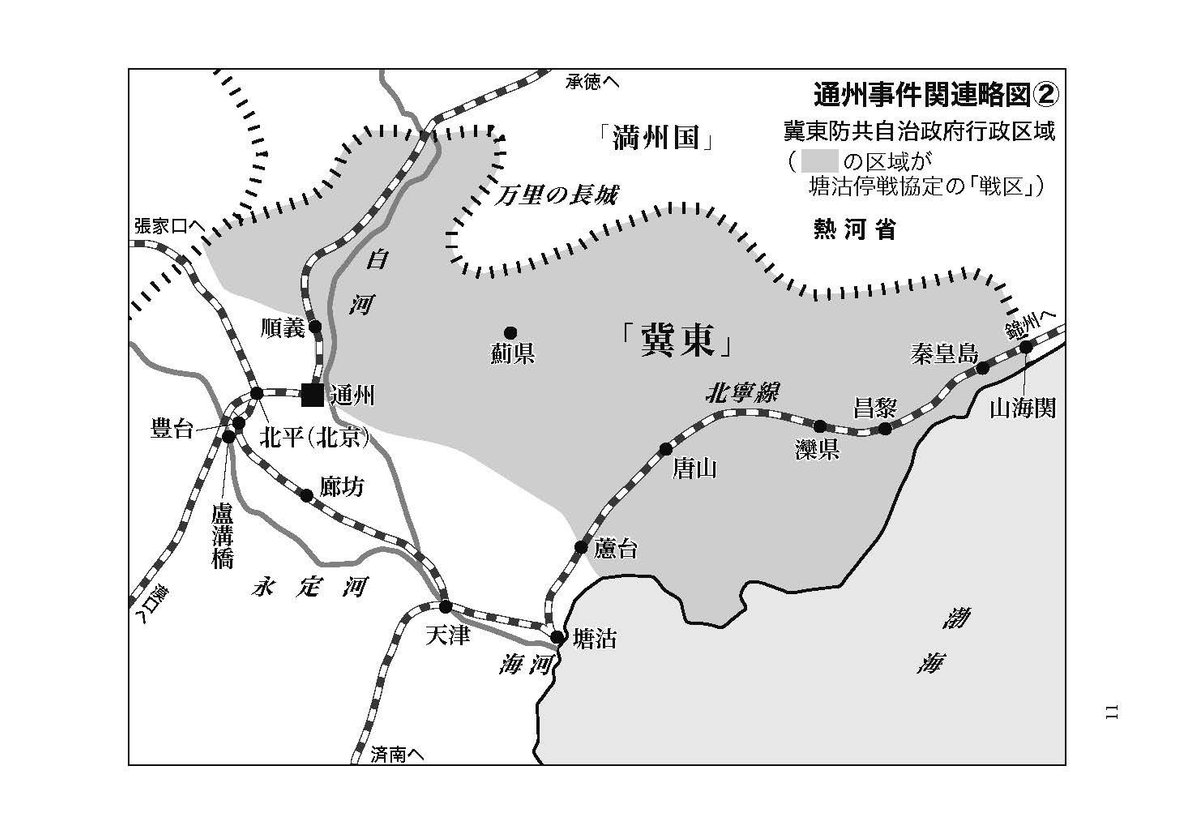

日中戦争勃発当初の一九三七年(昭和十二)七月二十九日に日本の傀儡政権で北京のすぐ東の通州にある冀東防共自治政府(冀は河北省の別称─引用者)の保安隊が挙兵し、同地の日本軍人や居留民を殺害した事件。盧溝橋事件ののち日本軍が七月二十八日に華北で総攻撃を開始すると、日本軍飛行機は通州の近くの中国軍兵舎を爆撃するとともに通州保安隊兵舎を誤爆して死傷者を出した。通州の保安隊のなかにもかねて抗日救国の意識が広がっていたが、この事件で刺激されて翌二十九日未明に挙兵した。そして冀東政府長官殷汝耕を捕らえ、日本軍守備隊、特務機関、日本人の料亭や家屋等を襲撃した。冀東政府のお膝元だと油断していた特務機関長以下の軍人や居留民など二〇〇余人(うち約半数が朝鮮人)が殺された。三十日には日本軍が出動し、殷は救出されたが長官を辞任した。この事件については日本軍の責任が大きいが、日本ではこの事件を中国の敵愾心をあおりたてるように利用した。

古賀牧人編著『近代日本戦争史事典』(光陽出版社、二〇〇六年)や秦郁彦・佐瀬昌盛・常石敬一監修『世界戦争犯罪事典』(文藝春秋、二〇〇二年)にも通州事件についての比較的詳細な記述が掲載されているが、日本軍機による事件前日の保安隊兵舎(正確には冀東保安隊幹部訓練所)の誤爆が通州事件の引き金になったという説明は共通している。

居留民の犠牲者数について、古賀牧人編著は「在留邦人三百八十五名のうち、女性や子どもを含む二百二十三名が虐殺された」と書いている。

秦郁彦他監修書では、「無抵抗の居留民(約四〇〇人)が受けた被害は大きかった。死者の合計は多数の婦女子をふくむ日本人一〇四人、朝鮮人一〇八人にのぼり」と記している。さらに同書は「通州事件は『第二の尼港事件』として日本の新聞で大々的に報道され、日本人の中国に対する敵愾心を煽った。事件の直後に華北へ派遣された第一六師団(京都)が南京虐殺事件の主役となったのは、通州事件に影響されたのではないかとの推測もある」とも書いている。

通州事件を「第二の尼港事件」として日本国民に中国にたいする「憎しみ」による敵愾心を煽るために利用したその「尼港事件」については注記に記したので、見ていただきたい〈註2〉。尼港事件の原因が日本軍側にあった事実を隠蔽したことは、本書で詳述するように、通州事件の原因が日本側にあったことを隠蔽し、反乱した保安隊が傀儡政権の軍隊であり、中国国民政府軍ではなかった事実は触れないでいることにおいて、「尼港事件」を利用した日本軍部と共通している。

通州事件を利用した政府・軍部の「憎しみ」の喚起

通州事件は日本軍の従属下にあった傀儡軍の保安隊が起こした虐殺事件であり、中国国民政府軍ではなかった。しかし当時の日本では中国軍による日本人居留民虐殺事件としてセンセーショナルに報道した。その一端は、以下のような通州事件直後の日本の新聞報道記事のタイトルからも知ることができる。

★「戦慄! 通州反乱隊の残虐 突如全市に襲撃」(『読売新聞』一九三七年八月三日)

★「恨み深し! 通州暴虐の全貌 保安隊変じて鬼畜、罪なき同胞を虐殺」「宛ら地獄絵巻! 鬼畜の残虐言語に絶す」(『東京朝日新聞』一九三七年八月四日夕刊)

★「悲痛の通州城! 邦人の鼻に針金とおして 鬼畜暴虐の限り」「この讐とらでは! 軍刀ぬらす部隊長無念の涙」(『読売新聞』一九三七年八月四日夕刊)

★「世紀の残虐・ああ呪ひの通州 夫より迸る血の海に 鬼畜! 臨月の腹を蹴る」(『東京朝日新聞』一九三七年八月五日)

★「痛恨断腸の地 衂られた通州」(『東京朝日新聞』一九三七年八月八日号外)

右のような新聞報道の特徴は、保安隊の残虐、残忍性を強調し、日本人居留民がいかに残酷な手段と方法で虐殺されたかを強調して、保安隊そして中国軍にたいする憎しみを喚起して、敵愾心、報復心、復讐心をき立てて、「暴戻なる(あらあらしくて道理にもとる)中国、中国人を懲らしめる」、当時の言葉でいえば「暴戻なる支那の膺懲」すなわち「暴支膺懲」のための正当、正義の戦争が「支那事変」(日中戦争)であると日本国民に思い込ませる意図をもっていたことにある。

日本政府と軍部はメディアを総動員して中国保安隊にたいする日本国民の敵愾心と報復熱を煽り、それが「暴支膺懲論」となって、宣戦布告なき中国への全面侵略戦争に国民を総動員する策動に利用したのである。保安隊が傀儡軍であったことは報道せず、中国軍の日本人居留民(被害者の半数が朝鮮人であったが、日本人とみなしている)への残虐行為と喧伝した。それが効果を発揮して、時の近衛文麿内閣が「暴戻なる支那の膺懲」「暴支膺懲」をスローガンに日中戦争を開始すると、国民は熱狂的に支持し、徴兵制度により多くの若者が召集され、兵士となって中国戦場へ送り出されていった。

吉田裕氏と筆者が解説を担当した『中国戦線、ある日本兵士の日記 1937年8月─1939年8月─日本軍侵略と加害の日常』(新日本出版社、二〇二一年)の日記を残した小林太郎氏は、前掲の『世界戦争犯罪事典』の記述にあった、「事件の直後に華北へ派遣された第一六師団(京都)が南京虐殺事件の主役となった」第一六師団の一等兵として、出征した兵士であった。

小林氏は京都出身で当時としてはエリートで、日本大学工学部を卒業後、鐘ヶ淵紡績会社の社員であったときに召集され、出征したときは二七歳だった。その小林氏は日記の「緒言」(まえがき)において、「通州事件、海軍航空隊の南京爆撃などのニュースに胸を踊らせて居た」と書いている。小林氏は通州事件のニュースを知って、「支那軍膺懲」という意識で「胸を踊らせて」中国戦場へ出征していったというのである。そして同書の解説で筆者が書いたように、小林一等兵が所属した第一六師団は南京大虐殺事件の主役となったのだった。

小林日記の著者が「胸を踊らせた」もう一つの海軍航空隊の南京爆撃は、海軍の謀略によっておこなわれたものであった。

盧溝橋事件からほぼ一カ月後の八月九日、上海で大山事件が発生、これをきっかけに第二次上海事変が開始され、「北支事変」として華北で開始された日中戦争は「支那事変」と改称されて日中全面戦争に突入した。大山事件は、海軍の長谷川清第三艦隊司令長官から大川内伝七上海特別陸戦隊司令官を通じて、「お国のために死んでくれ、家族のことは面倒を見るから」と口頭密命を受けた大山勇夫上海海軍特別陸戦隊西部派遣隊長が、夕刻に海軍陸戦隊の車で上海郊外の中国軍飛行場(現在の虹橋国際飛行場)に向かい、路上の検問所を強行突破して飛行場に達したところで、飛行場警備の中国保安隊に射撃され、殺害された事件であった。大山事件は海軍の謀略事件であることを明らかにしたのは筆者が初めと思われるが、検証の詳細は拙著『海軍の日中戦争─アジア太平洋戦争への自滅のシナリオ』を参照していただきたい〈註3〉。

大山事件は海軍が仕掛けた謀略でありながら、マスメディアをとおして、日本国民の中国軍にたいする憎悪心、敵愾心を煽るために宣伝された。『東京朝日新聞』(一九三七年八月一〇日)は「帝国海軍中尉・上海で射殺さる」「暴戻! 鬼畜の保安隊 大挙包囲して乱射」という大見出しで一面全紙をつかって大きく報道した。他の新聞も同様に、「滅多斬して所持品掠奪 残虐目を蔽ふ現場 宛然血に狂ふ鬼畜の所業」(『読売新聞』一九三七年八月一一日夕刊)、「悪逆無道保安隊の暴状 惨目を覆ふ現場検證」(『東京日日新聞』一九三七年八月一一日夕刊)などとセンセーショナルに報道した。

陸軍が華北で「北支事変」を開始したことに対抗して、海軍は大山事件を口実に八月一三日に上海の海軍陸戦隊に第二次上海事変を開始させた。そして米内光政海相が近衛文麿内閣に迫り、八月一五日の午前一時三〇分という異常な時間に以下のような「帝国政府声明」を発表させたのである。

帝国は隠忍に隠忍を重ね事件の不拡大を方針とし、つとめて平和的かつ局地的に処理せんと企図し……(しかるに南京政府は)兵を集めていよいよ挑戦的態度を露骨にし、上海においてはついに、我に向かって砲火を開き、帝国軍艦に対して爆撃を加わうるにいたれり。かくのごとく支那側が帝国を侮辱して不法暴虐いたらざるなく、全支にわたる我が居留民の生命財産危殆に陥るにおよんでは、帝国としてはもはや隠忍その限度にたっし、支那軍の暴戻を膺懲し、もって南京政府の反省を促すため、今や断乎たる措置をとるのやむなきにいたれり。

近衛首相が声高に叫んだ「支那軍の暴戻を膺懲」という言葉は、メディアによって「暴支膺懲」(暴戻なる支那を膺懲せよ)というスローガンとして、国民の好戦意識の熱狂を煽動するために利用された。「支那膺懲」は軍部によって、日中戦争の目的として掲げられるようになり、日中戦争の目標を絶えず拡大させていくことになった。

この「帝国政府声明」を発表して国内的に大義名分を得た海軍航空隊は、八月一五日に長崎の大村基地から前年に完成した九六式陸上攻撃機を発進させ、東シナ海を飛翔して、国民政府の首都南京を爆撃したのである。海軍省は南京渡洋爆撃を「世界航空戦史上未曾有の渡洋爆撃」と宣伝し、海軍当局の意向を受けて、新聞メディアもその戦果を讃える報道をおこなった。『東京朝日新聞』は一五日のうちに号外を発行し、「我海軍機長駆南京へ 空軍根拠地を爆撃す 敵に甚大の損害を与う」と大見出しで報道した。そして翌一六日には、「荒天の支那海を翔破・敵の本拠空爆 長駆南京、南昌を急襲 敵空軍の主力粉砕 勇猛無比・我が海軍機」と華々しくその戦果を讃えた。

前述のように、小林一等兵は、通州事件とともに、「海軍航空隊の南京爆撃等のニュースに胸を踊らせて」中国戦場へ出征していったのである。

当時「開戦に関する条約」(一九〇七年ハーグにて署名、日本も中国も批准、当事国は四三カ国)という戦争に関する国際法があり、「開戦宣言を含む最後通牒の形式を有する明瞭かつ事前の通告なくして、その相互間に、戦争を開始すべからざること」と第一条【宣戦】に規定していた。海軍航空隊は、この条約をまったく無視し、宣戦布告をしていない中国の首都南京をいきなり爆撃し、「北支事変」「第二次上海事変」とそれまで局地的であった戦闘を一挙に日中全面戦争へと拡大したのである。日本の軍部はもちろん、政界もメディアも国民も、南京渡洋爆撃が戦時国際法に違反する不法行為であったという認識を持ち合わせていなかった。

通州事件の「憎しみの連鎖」を喚起しようとする人たち

話は現在に飛んで、二〇一五年一〇月、ユネスコの世界記憶遺産に中国の申請した南京大虐殺の記録が登録された。これに対抗して、「新しい歴史教科書をつくる会」の藤岡信勝氏が代表になって〈註4〉、「通州事件アーカイブス設立基金」を立ち上げ(二〇一六年五月)、通州事件のユネスコ記憶遺産登録をめざして、南京事件否定派を結集するかたちで活動を開始した。

そして通州事件八〇年にあたる二〇一七年七月二九日、「寸鉄を帯びぬ無辜の同胞が無慈悲に惨殺された無念と慟哭の『7・29』を忘れるな!!」というスローガンをかかげ、「通州事件80周年 記憶と慰霊の国民集会」を東京で開催した。呼びかけ人代表が加瀬英明氏、実行委員会事務局を藤岡信勝氏らの「新しい歴史教科書をつくる会」に設け、集会では櫻井よしこ氏が挨拶をし、つづいて、藤岡信勝氏、阿羅健一氏、北村稔氏などが登壇して「通州事件がわれわれに問いかけるものは何か」というテーマのリレートークをおこなった。彼らは、拙著『増補 南京事件論争史─日本人は史実をどう認識してきたか』(平凡社ライブラリー、二〇一八年)において紹介した、「南京大虐殺はなかった」という南京事件否定説を主張してきた代表的な論客ばかりである。集会では、「通州事件関係者が語る事件の真相!」と題して、被害関係者の「憎しみと怒り、悲しみ」の証言もおこなわれた。

彼らが取り組んだのは「風化してしまった通州事件での日本人の怒り」を喚起させるために、通州事件八〇周年の七月二九日までに通州事件の本を一〇冊出版することだった〈註5〉。

その一冊が藤岡信勝・三浦小太郎編著『通州事件─日本人はなぜ虐殺されたのか』(勉誠出版、二〇一七年七月)であるが、「中国人の邦人惨殺、通州事件を学べ」と題する櫻井よしこ氏の「特別寄稿」においては、「中国人は長い時間をかけて歴史を書きかえつつあるのだ。彼らは、恐らく人類史上最も残虐な民族である。だからこそ、日本人を中国人よりも尚残虐な民族に仕立て上げ、免罪符を得ようとしているのではないか。そのためには、悪魔の所業としか思えない残虐な方法で中国人が日本人を殺害した痕跡の全てを消し去らなければならない。それがいま、通州で起きていることではないか」と書いている。

もう一冊の藤岡信勝編著『通州事件─目撃者の証言』(自由社ブックレット、二〇一六年)の帯の櫻井よしこ氏の推薦文には、「中国への反撃はここから始まる! 中国は日本人を残虐な民族として貶める。しかし、本当に残虐なのは彼らである。日本人はいまこそ本書を手に取り通州事件についての真実を知るべきだ」と記されていた。さらに「通州事件アーカイブス設立基金副代表」「新しい歴史教科書をつくる会副会長」皿木喜久氏の編著『通州の軌跡─凶弾の中を生き抜いた母と娘』(自由社ブックレット、二〇一七年)も出版された。

インターネットにおいても、「中国がもみ消す通州事件、再現をねらった反日教育」と題して中国人の残虐性を強調した「百田尚樹・櫻井よしこの対談」(二〇一七年八月二二日)をはじめとして、「南京大虐殺は捏造、通州事件は事実、加害者が被害者のふりをしている」「日本人二〇〇人超虐殺の通州事件は、中国人の指摘する南京事件に酷似」「通州の虐殺事件を戦後のGHQの情報操作で、『真相箱』ではそのまま日本軍の南京虐殺の〝でっちあげ〟に流用」などと、通州事件を南京事件にすり替えたという荒唐無稽な否定論に飛躍させた言説まで流すにいたった。

「真相箱」はGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)のC・I・E(民間情報教育局)が日中戦争、アジア太平洋戦争が日本軍国主義者の野望によるものであったことを日本国民に知らせるために、NHKラジオを使って放送させた番組で、一九四五年一二月から「真相はこうだった」と題して開始され、一九四六年二月から「真相箱」と改称され、翌年一月まで放送された。番組では南京事件が紹介され、初めて知った日本国民に衝撃をあたえた。

通州事件を取り上げて、中国人にたいする「憎しみの連鎖」を喚起することに躍起になっている南京大虐殺否定派さらには歴史修正主義者たちの言説は、かつて日本政府や軍部が、新聞報道などを利用して、日本人の中国人にたいする「憎しみ」「憎悪」および「差別・蔑視」意識などを扇動して、日中全面戦争を開始した歴史と通底している。それは、尖閣諸島、南沙諸島問題などを利用して「中国脅威論」を増幅させ、中国を仮想敵とする日米軍事同盟を強化し、さらなる軍事強国にするための憲法改正をもくろんでいる自民党政権の思惑と合致するものである。櫻井よしこ氏は憲法改正に執念を燃やした安倍晋三首相と政治的に親密な関係にあり、「美しい日本の憲法をつくる国民の会」の共同代表をつとめて、国民運動のかたちで、自民党の改憲運動を全面的に支援していることは広く知られている。

上記の南京大虐殺否定派の運動とは異なるが同時期に、「中華思想による邦人大虐殺の真相」(表紙帯)と題して、加藤康男『慟哭の通州─昭和十二年夏の虐殺事件』(飛鳥新社、二〇一六年)も出版された。

通州事件の「憎しみの連鎖を絶つ」被害者の姉妹

通州事件を利用して、中国、中国人にたいする「憎しみの連鎖」を喚起することにやっきになっている人たちとは対象的に、通州事件で両親を殺害された被害者でありながら、「憎しみ」「怨み」「怒り」の感情と葛藤し、苦しみながらもそれらの感情を克服する努力を生涯にわたり続け、現在は「憎しみの連鎖を絶った」姉妹がいる。通州事件当時九歳であった姉の櫛渕久子さんと三歳であった妹の鈴木節子さんである。

通州事件で医者の父と看護婦・薬剤師の母、乳飲み子の妹と胎児の弟を虐殺された姉妹が、発生の背景にあった日本の中国侵略の歴史を学ぶことによって、「憎しみの連鎖」を断ち切るための葛藤を経て、現在は自民党政権による憲法改正に反対し、日本が再び戦争する国とならないように平和運動に参加している。幸い姉妹二人とも存命で、筆者は姉妹から数年にわたり聞き取りをする幸運にめぐまれた〈註6〉。

本書の「第Ⅱ部 憎しみの連鎖を絶つ──通州事件被害者姉妹の生き方」において、通州事件により「戦争孤児」となった姉妹が、両親を虐殺した保安隊にたいして生涯消えることのない強い「憎しみ」を抱き続けながら、いっぽうでは、両親がいないために、特に女性として、結婚問題を中心に深刻な社会的差別をうけながらも、最後には「憎しみの連鎖」を断ち切るにいたった生き方を、紹介したい。姉妹は、虐殺の犠牲になった両親が「自分たちの犠牲を無駄にしないでもらいたい」とあの世で願っているにちがいないと思っている。人類は戦争、紛争の原因となっている民族、国家間の憎しみの連鎖を絶ちきり、共生する道を歩まなければ、共に亡びてしまうことになる、国境を越えて地球と共に人類が共生していく以外、人類が生き延びる道はない、という思いである。

姉妹の生き方は、日本にかぎらず、現在の国際社会において、大国の侵略、支配にたいするテロと、それにたいする大国の圧倒的に有利な軍事力による対テロ報復戦争の発動と、さらに追い詰められたテロ集団による大国の市民にたいする無差別テロの報復という「憎しみの連鎖」がくりかえされている。その現在の世界にあって、人類は「憎しみの連鎖」をどのように断ち切る叡智を身に着けることができるのか、そして国家と民族の「憎しみ」の感情の発露として繰りかえされてきた戦争行為を克服することができるのか、という人類の普遍的な課題の解決に展望を切り開く問題でもある。

通州事件はなぜ発生したのか──歴史的要因の解明

通州事件の原因について、日本の歴史書の多くは、前述のように、事件前日の日本軍機による保安隊兵舎の誤爆をあげている。しかし、誤爆問題だけでは、日本人・朝鮮人居留民多数がなぜあのような、残虐、非道な殺され方をしたのかは説明できない。櫻井よしこ氏のように、中国人は「人類史上最も残虐な民族である」とするならば、日中戦争において、通州事件のような日本人居留民虐殺事件が各地で頻発しても不思議ではないが、そのような歴史事実はない。

本書の「第Ⅰ部 通州事件はなぜ発生したのか─歴史的要因と全貌の解明」において、通州事件の歴史的要因について、解明する。そのために保安隊がどのような軍隊であったのか、反乱がどのような動機と目的をもったものであったのか明らかにし、つづいて通州事件の全体像を明らかにする。結論を述べれば、通州事件は保安隊により準備された日本軍守備隊と憲兵特務機関にたいする抗日戦闘としての側面と、通州の日本人・朝鮮人にたいする「憎しみ」「報復」の激情にかられた虐殺という二つの側面があり、主側面は前者であった。前者と後者の保安隊は別々の部隊であり、作戦行動において相互の連携はなかった。

本書では、「通州事件がなぜ発生したのか」について、従来の日本の歴史書では不十分であった反乱を起こした中国側の歴史動向を分析する〈註7〉。

第一には、反乱を起こした冀東防共自治政府の保安隊の性格と動向を分析し、保安隊が何時ごろから反乱を計画し、準備したかについて、介石の抗日政策や北平(北京)・天津一帯を統治していた宋哲元の第二九軍の動向とも関連させて分析する。

第二には、日本人・朝鮮人居留民を虐殺した部隊に焦点をあてて、どのような質と性格の部隊であったかを分析しながら、残虐、残酷な虐殺におよんだ、「憎しみ」「憎悪」の激情が生まれた社会的時代的背景を考察する。具体的には、通州の日本人と朝鮮人の居留民が、中国人、とくに河北省の中国民衆の恨みと怒りを買った理由が、通州を中心に冀東防共自治政府がおこなっていた、中国経済を破壊するような大規模な密輸貿易とアヘンの密輸、密売にあった事実を解明する。

本書では、天津で発行されていた日刊新聞『大公報』の記事から、「滅種亡国(中華民族を滅亡させ中国を亡ぼす)」の危機を到来させると恐れられたアヘン、モルヒネ、ヘロインなどの麻薬の密輸、密売がどのようにおこなわれていたかその実態を解明する。それらの不法、非法行為が「治外法権」の特権を利用した「大陸浪人」といわれた日本人などによって、朝鮮人を手先につかって大々的におこなわれていたことが、中国民衆の怨嗟の的になっていたのである。本書では、通州事件における日本人、朝鮮人居留民の虐殺の要因ともなった、日本が華北を「第二の満州国」とすることを目論んだ「華北分離工作」において、冀東防共自治政府を利用しておこなわれた密輸貿易とアヘンなどの麻薬の密輸・密売の実態についての構造的な解明を試みる。

本書では、通州事件における保安隊の反乱の主要な側面が、日本軍の守備隊にたいする抗日戦闘であったことを重視する。反乱を計画、準備、指揮した張慶余、張硯田らの保安隊の指導者は、関東軍の満州侵略によって故郷の満州(中国東北)を追われた張学良の東北軍第五一軍の幹部であり、保安隊の兵士のなかにも満州事変によって中国東北の故郷を失った第五一軍の元兵士だった者が多かった。本書では、冀東防共自治政府の保安隊(冀東保安隊と略す)を構成した東北軍第五一軍の元将兵たちに焦点をあてて、彼らが満州事変で東北の故郷を追われ、家族とともに移駐した華北においても、関東軍と支那駐屯軍による華北分離工作により、再び生活基盤を奪われ、生活のためやむなく冀東保安隊に入った者も少なくなかった経緯を解明する。張慶余や張硯田らは、第二九軍の宋哲元と連絡をとりながら、通州保安隊の反乱を準備し、決起した後は宋哲元部隊との合流をめざした。張慶余は反乱が失敗に終わったのちに、南京に行き、介石と会見して、通州「反正」(中国語で正しい状態に返すための反乱の意味)の報告をしている。

本書では、張学良の東北五一軍の将兵が、満州事変、熱河作戦、華北分離工作などの日本の侵略戦争の犠牲になりながら家族とともに、流浪生活を余儀なくされた末、盧溝橋事件を契機とした北平(北京)・天津地域における宋哲元軍(第二九軍)の抗日戦の気運の高まりのなかで、通州事件を起こすにいたった経緯を歴史的に究明する。

【註】

〈1〉『日本史大事典 4』(平凡社、一九九三年)、執筆者は、日本近代史研究者で横浜市立大学教授だった今井清一氏。

〈2〉「尼港事件」はニコラエフスク事件ともいわれるが、日本のシベリア干渉戦争(シベリア出兵)中の一九二〇年三月―五月にロシア沿海州のニコラエフスク・ナ・アムーレ(尼港)で発生した事件である。黒龍江(アムール川)河口の尼港を占領していた日本軍は、抗日パルチザンに包囲され、一九二〇年二月に降伏協定を結んだ。しかし、三月に協定を破ってパルチザン軍に奇襲攻撃を仕掛けて敗れ、日本の領事・兵士・居留民七〇〇余人が殺害され、一二二人が捕虜となった。五月になってオホーツク海の結氷が溶けて日本軍が尼港奪回に進撃してくると、パルチザンは捕虜全員を殺害して撤退した。日本政府は事件解決の保障として北樺太を占領し、シベリア出兵を継続した(一九二二年六月になって撤兵)。

日本の軍部と政府は、尼港事件をロシア革命過激派による日本居留民虐殺事件として大々的に宣伝してロシア革命軍にたいする恐怖と憎悪を煽った。その結果、大正デモクラシー当時のシベリア出兵批判の世論を鎮静させ、日本国民にロシア革命への反感を抱かせ、日本国民に反ソ・反共意識を浸透させることに成功した。いっぽうで、尼港事件の原因が日本軍の降伏協定の違反にあったこと、さらにパルチザンの指導者が革命政府によって裁かれ、「人民に危害を与えた」反革命的行為として処刑された事実は国民には隠蔽した。日本国民がその事実を知るのは第二次世界大戦後になってからであった。尼港事件(ニコラエフスク事件)については、原暉之『シベリア出兵―革命と干渉 1917─1922』(筑摩書房、一九八九年)を参照されたい。

〈3〉謀略による大山事件を成功させ、拙著『海軍の日中戦争―アジア太平洋戦争への自滅のシナリオ』(平凡社、二〇一五年)で明らかにしたように、海軍の膨大な日中戦争の海軍軍事費を使った軍備の大拡張のきっかけ作った長谷川清と大川内伝七の二人は、順調な出世を遂げ、長谷川は台湾総督、大川内は、アジア太平洋戦争で、南西方面艦隊司令長官兼第一三航空艦隊司令長官になった。

〈4〉「新しい歴史教科書をつくる会」は、一九九七年一月に結成された(会長が西尾幹二、副会長が藤岡信勝)。同会は、保守・右翼勢力の国民運動のかたちをとって、日本の現行教科書の「従軍慰安婦」や「南京大虐殺事件」などの記述を批判攻撃する運動を展開するとともに、日本の侵略戦争と植民地支配を肯定し、美化する歴史教科書『新しい歴史教科書』(扶桑社)を出版し、文部科学省の教科書検定にも合格し、保守的な地方教育委員会が教科書として採択し、一定の影響力をもった。

〈5〉「忘るな七月二九日、通州事件を語り継ぐ 声を上げるとき 藤岡信勝インタビュー」(監修藤岡信勝『日本人が知らなくてはならない 通州事件 80年目の真実』英和出版社、二〇一七年五月)。通州事件については、さらに加藤康男『慟哭の通州―昭和十二年夏の虐殺事件』(飛鳥新社、二〇一六年一〇月)、広中一成『通州事件―日中戦争の泥沼化への道』(星海社新書、二〇一六年一二月)、広中一成『冀東政権と日中関係』汲古書院、二〇一七年)がある。後者は歴史研究者により、事件の経緯が実証的に叙述されている。

〈6〉当初の聞き取りは、拙稿「憎しみの連鎖を断ち切る―通州事件犠牲者姉妹の証言」(『世界』二〇一九年二月号)にまとめて紹介した。

〈7〉通州事件を正面から取り上げて検討しているのが、広中一成『通州事件―日中戦争泥沼化への道』(星海社新書、二〇一六年)であるが、「なぜ保安隊は反乱を起こしたのか」という節をたてながら、五つの説を列記しているだけで、広中氏自身の実証的解明はなされていない。加藤康男『慟哭の通州―昭和十二年夏の虐殺事件』(飛鳥新社、二〇一六年)は、通州事件全体を扱っているが、日本人居留民の虐殺状況を記述することが中心であり、通州事件そのものは構造的に捉えられていない。

731部隊全史

──石井機関と軍学官産共同体

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?