目的手段審査の使い方(補論)

序

以前「憲法答案の書き方」という記事を書きました。今回は、その補論として「目的手段審査の使い方」を解説します。

上記記事の中で、正当化論証においては、審査基準の設定(事案分析Ⅰ)と適用(事案分析Ⅱ)で、それぞれ事案分析が求められることを解説しました。

本稿では、目的手段審査の基準について、その設定と適用に分けて解説していきます。

Ⅰ 審査基準の設定

目的手段審査の基準における事案分析Ⅰでは、主に「被制約権利の性質」と「制約の態様」が考慮される。

令和3年度司法試験憲法の出題の趣旨にも「問題となる権利の重要性、制約の態様などを考慮して、規制②の憲法適合性を判断する適切な判断枠組みを設定する必要がある。」と記載されている。

もっとも、事案分析Ⅰで考慮されるべき事情と、事案分析Ⅱで考慮されるべき事情の区別は、相対的かつ流動的である。令和元年度司法試験憲法の採点実感の「合憲性を判断する枠組みを定立する際に考慮されるべき事項と、定立された枠組みに照らして合憲性を判断する際に考慮されるべき事項は、重複する場合もあるが、両者はある程度自覚的に区別される必要があると思われる。」という記載も参考にされたい。

事案分析Ⅰでどのような事情が考慮されるべきかを考えるにあたって重要な視点は以下の2点である。

違憲の疑い

立法裁量

1 違憲の疑い

例えば、表現内容規制は一般に厳格な基準によって審査されるべきであるとされるが、その理由は、表現内容自体が害悪を発生させることが極めて稀であり、しばしば支配者・権力者にとって都合が悪いということを「害悪」とみなして規制することにつながるという点(「不当な動機」に基づく規制となりやすい点)に求められる。このことから、表現内容規制の合憲性審査にあたってまず問われるべきは、当該表現内容と害悪との因果関係ということになる(木下智史「表現内容規制・ 表現内容中立規制二分論の現在」275頁)。

言い換えると、「表現内容規制は、当該表現内容と害悪との因果関係という点に違憲の疑いがあるから、審査基準の厳格度が高くなる」ということである。

このような観点からすると、権利の性質や制約の態様といった考慮要素が審査基準の厳格度を左右するのも、制約によって得られる利益と失われる利益の均衡という点に違憲の疑いを生じさせるからであると考えることができる。

2 立法裁量

「審査基準(ここでは利益衡量基準を含む)」には、憲法解釈として導かれる実体的規範としての審査基準と、裁判所による事実認定方法・事実の規範的評価方法としての審査基準がある。

事実認定・事実の規範的評価について、憲法判断の文脈においては、裁判所が立法府や行政府の判断に敬譲し、自らの判断の範囲を限定する場合がある。審査基準は、そのような判断の敬譲がある場合の、裁判所による事実認定や規範的評価の範囲の在り方を示す役割を担っていることがある(木下昌彦「職業の自由事案における憲法判断の枠組み一平成4年酒類販売免許制判決調査官解説を読む」法律時報91巻5号77-78頁)。

そして、目的手段審査の基準は、事実認定方法・事実の規範的評価方法としての審査基準としての要素を含むものと理解されている。したがって、目的手段審査の基準は、個別事案において「どこまで立法事実に踏込んだ司法判断がなされるべき分野に属するのか」(立法裁量・司法裁量の広狭)という要素によって厳格度が左右される。

ここまでの内容を答案にすると、だいたい以下のようなイメージである。

まず、【憲法上の権利】/【生の自由】は、〜なので、重要な利益といえる or いえない。次に、上記制約は、〜なので、その態様が強い or 弱いといえる。さらに、【憲法上の権利】/【生の自由】は、〜という性質を有するので、裁判所の判断に馴染み立法府の裁量を尊重すべきではない or 裁判所の判断に馴染まず立法府の裁量を尊重すべきである。

以上の事情に鑑みれば、①目的が正当 or 重要 or やむにやまれぬものであって、②手段が目的との関係で合理的関連性を有する or 実質的関連性を有する or 厳密に定められたものと認められる場合に、上記制約が正当化されると解する。

Ⅱ 審査基準の適用

1 目的手段審査と比例原則

比例原則とは、「権利自由に対する制限は、必要な限度を超えてはならない」という一般原則であり、以下の部分要素からなる。

① 規制目的は合理性を有する正当なものか(目的の正当性)

② 目的と規制手段との間に何らかの関連性が認められるか(手段の適合性)

③ より緩やかな他の手段によって目的を同じように達成できないか(手段の必要性)

④ 得られる利益と失われる利益が均衡を逸していないか(手段の(狭義の)相当性)

比例原則における上記①ないし④の部分要素と、目的手段審査の基準との対応関係については、論者によって考え方が異なる。この考え方の違いがあてはめ方に直結する。

2 目的審査

目的手段審査の基準には立法目的の重要度に3つの段階(「やむにやまれぬ利益」「重要な利益」「正当な利益」)があるが、比例原則には「目的の重要度」という指標が含まれていないため、その位置付けが問題となる。

目的の重要度は、被制約利益との比較や害悪発生の蓋然性によって判定される(伊藤健『違憲審査基準論の構造分析』(成文堂、2021年)91頁)。

急所では、被制約利益と比較する点を捉えて、これを手段の相当性と同一視し、目的審査に「相当性」という観点を持ち込んでいる。もっとも、目的の重要性では権利の性質にのみ着目する抽象的な比較、手段の相当性では実際に達成・制約される利益の程度をも含む具体的な比較と区別されるのが一般的なようである(構造分析100頁)。

また、「重要な利益」のテストでは実質的な比較をするが、「やむにやまれぬ利益」のテストでは形式的な比較しかしないとする立場もある(曽我部真裕ほか『憲法論点教室』[日本評論社、2020年]8頁以下)。

3 手段審査

⑴ 各見解

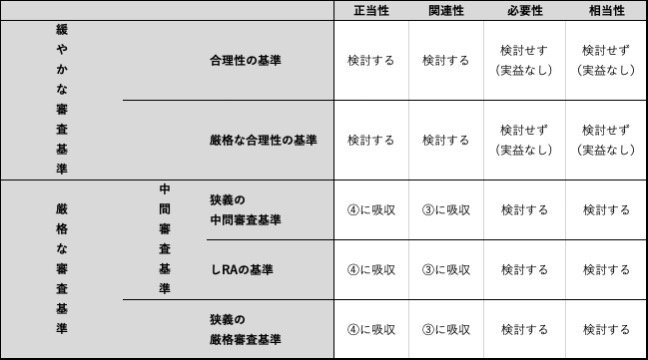

まず、手段審査は「関連性」「必要性」「相当性」の3要素で構成されており、このうちどの要素を考慮しどの要素を考慮しないかが、基準の厳格度によって異なるとする見解がある(急所と流儀)。

この見解では、目的手段審査の基準の考慮要素と比例原則の部分要素とが1対1で対応することになる。ただし、比例原則論では審査密度によって考慮要素は変動しない。

これに対し、手段審査は「関連性」と「相当性」の2要素で構成されるとする見解もある(アルマ)。アルマでは、前者が「目的と手段の因果関係に関する基準」、後者が「手段に関する基準」とされている。

両見解の共通点は、「関連性」を比例原則における「手段の適合性」に相当する概念として用いているところである。ただし、「関連性」は、その程度が考慮される点で比例原則論の「手段の適合性」とは異なる。

なお、予備校では、3段階の関連性(「必要最小限度性」「実質的な関連性」「合理的な関連性」)を審査密度を示す上位概念として示し、手段の適合性・必要性・相当性を下位基準とする考え方を教えられることが多いようです。

『読み解く合格思考 憲法[改訂版]』23頁以下は同旨の説明をしていますが、管見の限りでは、この本以外に上記のような考え方を明確に記述している文献は思い当たりませんでした(NBS憲法Ⅱ 17頁の記述は、上記のような考え方を前提としているようにも読めますが…)。

もし学者本で上記のような考え方が記載されているものをご存知の方がいれば、ぜひ教えてください。

⑵ 両見解の相違点

両見解の最も大きな違いは「手段の必要性」の位置付けにある。急所・流儀の見解では独立の構成要素とされるのに対し、アルマの見解では「手段の相当性」の考慮要素に位置付けられている。

薬局距離制限規定事件判決(最大判昭和50年4月30日民集29巻4号572頁)は、職業活動の自由に対する制約である「刑罰及び行政上の制裁と行政的監督」によっても「目的を十分に達成することができるはずである」として代替手段の存在を認定している。しかし、これに続けて「もっとも、…不良医薬品の供給による国民の保健に対する危険を完全に防止するための万全の措置として、更に進んで違反の原因となる可能性のある事由をできるかぎり除去する予防的措置を講じることは、決して無意義ではなく、その必要性が全くないとはいえない。」とした上で、「しかし、このような予防的措置として職業の自由に対する大きな制約である薬局の開設等の地域的制限が憲法上是認されるためには、単に右のような意味において国民の保健上の必要性がないとはいえないというだけでは足りず、このような制限を施さなければ右措置による職業の自由の制約と均衡を失しない程度において国民の保健に対する危険を生じさせるおそれのあることが、合理的に認められることを必要とする」と述べており、判例は代替手段審査を相当性の中に位置付ける見解に親和的であると考える。

⑶ 「狭義の相当性」不要論

なお、「狭義の相当性」を検討することは、実質的には「個別的利益衡量」であり、冒頭で示したような違憲審査基準論の趣旨を没却するとして、「狭義の相当性」を不要とする立場もある。

しかし、司法試験との関係では、平成20年新司法試験の採点実感等に関する意見に「規制手段の相当性」と明記されているほか、その後の出題趣旨等においても「狭義の相当性」が検討要素となることを前提とした記述が多数見られることから、不要論は採用できない。

*平成20年新司法試験の採点実感等に関する意見(憲法)

「審査基準が定められたとしても,それで答えが決まるわけではない。必要不可欠の(重要な,あるいは正当な)目的といえるのか,厳密に定められた手段といえるか,目的と手段の実質的(あるいは合理的)関連性の有無,規制手段の相当性,規制手段の実効性等はどうなのかについて,事案の内容に即して個別的・具体的に検討することが必要である。」

*他にも、以下のような記事を書いているので、ぜひ参考にしてください。