「実験思考」を読んで、光本さんの観察力の凄さがサラリと書かれて驚いた

kindle版は0円で知られる「実験思考」を読みました。

Amazonのコメント欄が少し荒れていて、中でも販売価格に対する賛否が分かれているところです。

私自身は、内容自体をめちゃくちゃ面白く読みました。それは光本さんの異様なまでの「観察力」や「洞察力」の良さを知れたからです。

「観察力」「洞察力」は、昨今騒がれているデザイン思考の重要なキーの1つです。

恐らく光本さんはデザイン思考を意識しないままに実践できている点において、欧米に行ったとしても日本と同じように十分に活躍できるんだろうな、凄い人だなと感じた次第です。

以下、どの辺を凄いと思ったのか、順を追って説明します。

ビジネスとは不満の解消にある

「企業の目的とは顧客の創造である」と喝破したのはドラッカーでした。

新たに顧客を創る、すなわち商品・サービスを使ってくれる顧客を創るためには「そうそう、それ欲しかったんだよ!」と言って貰う必要があります。

色んな定義がありましょうが、私なら、そのために必要な源泉は「不満の解消」と定義します。

2014年当時アリババCEOだったジャック・マーは「私は人々の不満の声を聞くと興奮する。なぜならそれがチャンスだからだ」と述べています。これは彼がドMだからではなく、不満の解消が金になると知っているからです。

私の場合、本を持って歩くのが面倒だったけど(特に2泊3日ぐらいの旅行となると!)kindleのおかげで楽になりました。

どんな服を着れば良いか分からなかったけど、MBさんのおかげで楽になりました。(MBさんメルマガやら何やらでめっちゃ儲けてはる)

私と同じように、本の持ち運びが不便!服何来たら良いか分からない!という人が大勢いたからこそ、それはビジネスチャンスになったのだと考えています。

ダイソンのジム・ローウェンCEOは、日経ビジネス主催イベントにて「ダイソンでは、解決すべき課題は何か、から全てが始まります」「消費者に寄り添い、不満を聞き、解決策を考える」と述べています。

データサイエンスの世界でも「課題発見型の分析」「課題解決型の分析」があると考えています。解くべき課題を間違えれば、どれほど正解が合っていても結果として間違っていますから、課題の発見は極めて重要です。

ダイソンは解決すべき課題を見つけるために、不満を聞いているようです。

不満と言えば、「日本の文字は小さすぎて読めない」と大声で不満をぶちまけた渡辺謙さん出演のCM「ハズキルーペ」が大ヒットしました。

この「不満」は、もともと渡辺謙さんによる企画だったことが、ハズキルーペの監督も手掛けたプリヴェ企業再生グループ代表取締役の松村謙三さんも明かしています。

以下の書籍より抜粋。

渡辺謙さんは、ハズキルーペのCMに出演するにあたり、「周りの評価もすごく良い商品です。僕に脚本のアイデアがあります」と、レポート用紙を渡してくれまいた。

そこには「怒り」をテーマとして、渡辺謙さん自らが考えてくれたことが書かれていたのです。

「世の中の文字は小さすぎて読めない!」

「飛行機の発着リスト、企画書、スケジュールリスト、なんで配慮がないのか?」

などと書き込まれていました。

聞けば、マネージャーと数日間、考え練られた案でした。

「怒り」をテーマにとなっていますが、実際には「文字が小さくて読めないという不満」+「配慮されていないことに対する怒り」だと解釈しました。

渡辺謙さんと菊川怜さんの過剰なまでの縁起が話題ですが、そもそも裏には不満(+怒り)というインサイトが潜んでいた点を指摘する人は少ないのが残念です。(板東英樹さんが指摘されていたようです)

すぐに「不満」は見つからない

不満、不満、不満…はっきり言って不満は金になります。

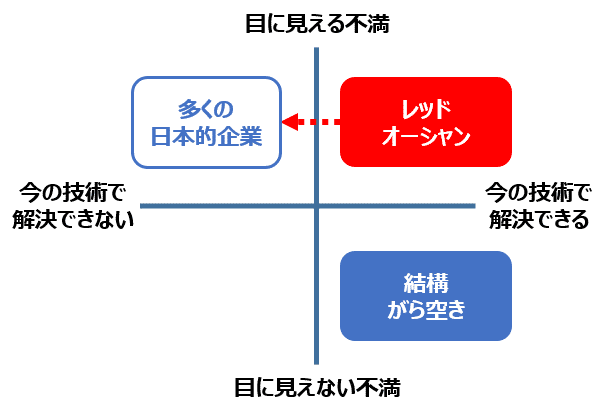

しかし目に見える不満は(ほぼ)解決し尽くしました。残っている不満は、今の技術では解決しないものばかりでしょう。

つまり今後は「目に見える不満を解消するため、新たな技術を開発しよう」という軍勢と「目に見えない不満をまずは発見して、それを解消するため今の技術を使おう」という軍勢に二分されていくのではないかと考えます。

前者で多いのが日本企業ですね。後者は…意外と少ない。

新たな技術を開発するためのストレスと、新たな不満を発見するためのストレス。どちらも面倒臭いのですが、新たな技術を開発する方が日本企業はストレス度が低いのでしょう。

なるほど、確かに「目に見えない不満を知る」と簡単に言いますが、要は人間の深層心理に飛び込むわけですから、単純なアンケートやグループインタビューでは発見できなさそうです。

特に「当たり前」と受け入れてしまうと、それ自体を不満すら感じなくなってしまいます。コンビニで小銭をジャラジャラ数えている人に、SUICAの便利性をどんだけ説きたいか!あんた、それ面倒な作業なんだよ!

不満は聞いても出てきません。だからこそ目に見えないのです。

そこで「観察」が必要になります。第三者が対象を観察して、「なんでこんな不便な行動を取るんだろう?」「この行動の真意は何だろう?」と気付きを書き留めていきます。

方法としては行動観察やデプスインタビューなどあるでしょう。ここは色んな会社がテクニックを持っています。

そんな面倒な作業するなら、今までと同じように分かっている不満に対して技術開発をした方が良い…と多くの日本企業が考えて当然です。特に多くの日本企業は自社の技術力を信じていますから、「今のまま頑張れば良いんだろ?」って思っているでしょう。

それが実際はレッド・レッド・レッドオーシャンとも知らずに。

不満を見つける方法(一例として)

手前味噌ではございますが、弊社の不満を見つける方法をご紹介しておきます。

一種のマーケティングリフレームを活用して、対象にとっての価値あるお気に入りの行動に照らして不満を聞きだしています。

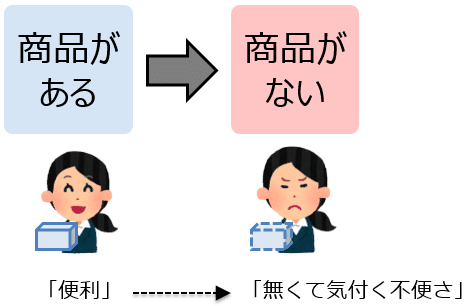

先ほどのSUICAの話を思い返して下さい。SUICAを持っている人から見て、持っていない人の不便さが理解できるのは、機能の便益を享受している目線を持っているからです。

ある時、ない時でもっとも思い浮かぶのは551の蓬莱ですね。あのCMは期せずしてそれを表現しているのです。ある時どんだけ笑顔やねん、ない時どんだけ隙間風吹いてんねん、ちゅー話です。

そして、このフレームを活かして、価値から不満を紐解きます。何か不満ない?と聞いても出ないけど、価値に照らせば不満は出てくるよね、と考えるべきでしょう。

私が感じている価値から不満を紐解く。詳しく説明しましょう。

私は、いきなりステーキのヘビーユーザーです。なぜなら、いきなりステーキに行けば300グラムの肉を格安に食べられて、まるでHP・MPが全回復するような感覚になるからです。

機能価値=「美味しいお肉を格安で」

情緒価値=「HP・MPを全回復するRPGで言う宿屋みたいな場所」

情緒価値は私が感じているだけですが。私の考える価値に照らして不満を導き出すのは、言い換えれば「もしあなたの商品・サービスがそれを満たしてくれるなら使いますよ」という意味になるでしょう。

光本さんの観察力の凄さ

前置きが長くなりました。

光本さんの実験思考では、「CASH」を作るにあたって、どのような観察をしていたのか描かれています。

世の中の人たちはお金が欲しいのです。

あたりまえですが、みんなお金が欲しい。ただ、それは50万円、100万円単位のお金でなくてもいい。ほとんどの人が少額で満足してくれます。

そして「すぐに現金になる」ということが魅力的なのです。

(略)

お店のオーナーの管理画面上に「スピードキャッシュ」というボタンを設置することにしました。そのボタンを押すと、翌日に売上が振り込まれるというサービスです。ただ、その代わりに3.5%の「早期払い手数料」をもらいます。3.5%というのは決して安くはない手数料なのですが、これを設置した瞬間、みんな死ぬほど押してくれたのです。

それが気付きになりました。「世の中の人たちはこんなにすぐに現金が欲しいんだ」と。少額でもいいから、手数料を払ってでも、すぐに手元に欲しいのです。

この下りを読んだとき、私は興奮で全身が逆立ちました。STORE.jpの「早期払い手数料」の話は知っていたのですが、その経験を通じて「身銭を切ってでも現金が欲しい」という不満によく気付かれたなぁ、と。

恐らく、EC事業主とお仕事を一緒にしている人が数万人といる中で、こうした不満に気付けた人がどれくらい居て、かつその不満から「少額の現金が直ぐに生まれる」というビジネスにまで移せたって、はっきり言えば天才じゃねーか、と思う次第です。

光本さんは次のように述べます。

発想の転換ひとつで世界の景色はガラリと変わります。

みんなが上から見ているときに、ぼくは下から覗き込んでみます。みんながあたりまえだと思い込んでいるものを、ぼくはすべてゼロベースにして考え直してみます。そもそもなんでこうなってるんだっけ?」と考えみます。

そこに意外な発見があるのです。

当たり前こそ疑う、バイアスを疑う。それが簡単にできれば苦労しないんですが、それができるから光本さんは凄いと思ったんです。

努力する天才だったのでは?

これはあくまで洞察なのですが、光本さんは努力する天才、その感覚値を市井の人々に合わせる努力をされている人だと思っています。

本の前半で「ブラケット」という会社を起業し、カーシェアリングサービスを日本で最初に始めたと書かれています。

10年前に5000人に対して「車を持っている人に、車に乗っていないときにお金がもらえるのなら、あなたの車を貸してもいいと思いますか?」と聞いたら、約20%が貸してもいいと答えたそうです。

だから「イケる」と判断したそうですが、結果的に「早すぎた」そうです。

私個人としては「早すぎた」というより「レンタカーのように車を借りる手段がある中で、そこに対する不満を見つけきれなかった点が敗因では?」と思いました。

今でもそうですが、車というのは、外を走っているのに「家の中にいるような感じ」と考えている消費者はかなり多いです。じゃないと移動中に車の中で大声で歌ったりしないですよね。

他人の車に乗るのは、他人の家に上がり込むような感じに近く、だったら誰の”家”でもないレンタカーでいいよ、という人がいるのも当然かなーとは思いました。

そうした壁を乗り越えられる不満が必要だったのかもしれません。

恐らくこうした経験を踏まえて、光本さんはより「不満」を見る目、見つける目が研ぎ澄まされたのではないかと勝手に考えております。

ちなみに「早かった」「効かなくなった」というのは、私は一切私は信じません。

TVCMが効かなくなったとマーケターの人たちが言っていますが、嘘つけ、扱っている商品が消費者の心を刺さなくなっただけでTVCMのせいにしてんじゃねーよと思います。

スマートニュースのCMが良い例で、ちゃんとインサイトを捉えているCMは放映すればきちんと成果を上げています。

さいごに

「実験思考」という本は書籍の価格破壊ばかりに目が向けられていますが、どちらかと言えば「観察眼」を養える書籍です。

今度は、東洋経済とかダイヤモンドあたりから、光本さんの観察眼に着目した本出ないかしら、と思います。

いいなと思ったら応援しよう!