受け身・使役・使役受身 意味・使い方【例文付き】 <「考えさせられる」って「考える」と何が違うの? >

今日は受け身・使役・使役受身についてまとめようと思います。

基本的な意味だけでなく、日本語母語話者が実際にどのように使っているのかにも注目したいと思います。

受け身(直接受け身)

【形】V+(ら)れる

<Ⅲグループ>

します→される

来ます→来られる

<Ⅱグループ> V【語幹】+られる

ほめます→ほめられる

Vマス →Vマス+られる

<Ⅰグループ> V【語幹】+【あ段】れる

怒ります→怒られる

Vマス →V【い段】マス+【あ段】れる

【意味】ある行為(V)を受けた人に視点を当てて物事を捉える。

【例文】

母親が子供を怒る

→子供が母親に怒られる(受け身)

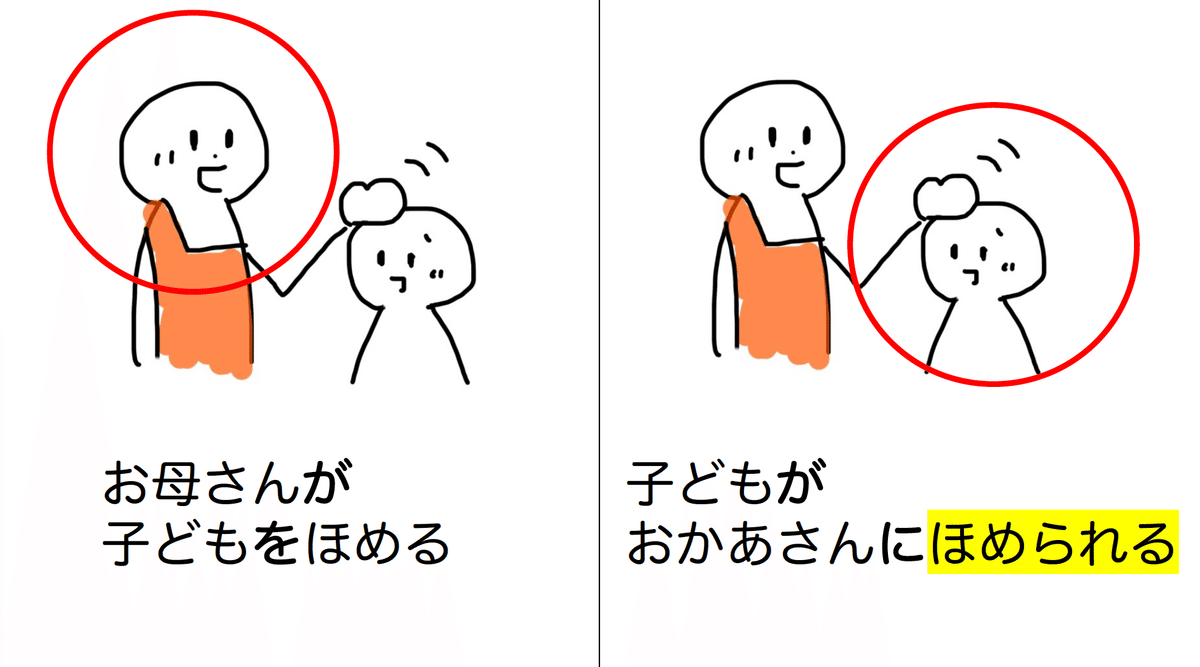

母親が子供をほめる

→子供が母親にほめれる(受け身)

学生が先生に質問する

→先生が学生に質問される(受け身)

【教えるときのポイント】

受け身はまず「同じ現象」を視点を変えて表現しただけということを伝える必要があると思います。そのため、なるべくシンプルなイラスト1枚を使って視点の移動・動詞の変化・助詞の変化を示します。

学生の中には「同じ場面なら受け身じゃない文型で言えばよくない?」と考える人もいると思います。そのため、導入の時に受け身の概念とは別にどのような文脈で使われるのかについても考えてみましょう。

<受け身で表現されることが多い内容>

①話し手が受け手(〜られた側)のとき

②行為者が無生物になるとき

?津波が多くの家を流してしまった。

・津波によって多くの家が流されてしまった。

*ただし、無生物が主語の文も使用されることはありますので伝え方には注意が必要です

③創作物

インスタントラーメンは日本人によって発明されました。

『運命』はベートベンによって作曲されました。

④行為者が誰か明確ではないとき

・『ハリーポッター』は世界中でさまざまな言語に翻訳されている。

・『ハリーポッター 賢者の石』は2001年に映画化されました。

また、一見すると受身でも表現できそうに見えて「受け身だとなぜか不自然」になる文についても紹介しておきたいと思います。

①授受表現

・先生が学生に日本語を教える

→学生が先生に日本語を教えられる(受け身)??

→学生が先生に日本語を教えてもらう(授受表現)

・A:今日はどうやって来たの?

B:Cさんに( 送られた ・ ◯送ってもらった )んだ。

*恩恵を表す内容の場合は受け身より「〜くれる・〜もらう」といった授受表現の方が自然な印象を与えることがあります。

②対応する自動詞が存在する

A:わっ!

B:(っっ!!)、、、あー、( ◯驚いた ・ 驚かされた )

・そのドアは開けられる(他)→他者の介入に重点が置かれている

そのドアは開く(自)→「開く」という現象に重点が置かれている

*現象だけを見れば「V(他)×受け身=V(自)」であり、自動詞で表現しても差し支えない場合は、無理に他動詞の受け身を使う必要はないと思います。話者が重点を置きたいものによって表現が変化することは押さえておきたいポイントですね🌱

使役

【形】V+(さ)せる

<Ⅲグループ>

します→させる

来ます→来させる

<Ⅱグループ> V【語幹】+させる

食べます→食べさせる

Vマス →Vマス+させる

<Ⅰグループ> V【語幹】+【あ段】せる

買います→買わせる

待ちます→待たせる

Vマス →V【い段】マス+【あ段】せる

【意味】ある行為(V)を他者に強制する・許可する

*強制・許可に共通して、行為(V)の起点に「誰か」の存在があること押さえる

【例文】

・(親が)子どもに勉強させる

・(先生が)学生に宿題を出させる

・(親が)子どもを留学に行かせる

・(先生が)体調不良の学生を早く帰らせる

【教えるときのポイント】

「使役」のイメージを掴みやすくするためには典型的な強制の場面を見せて、学生に共感してもらうことが大切だと思います。

T:この人はお母さんです。「野菜を食べなさい」と子どもにいいます。

お母さんは子どもに野菜を食べさせます。

みなさんのお母さんは何を「しなさい!」と言いましたか?

S:「勉強しなさい!」と言いました。

T:あー、○○さんのお母さんは勉強させました。

(どんどん聞いて学生の経験と「〜させる」を結びつける)

母語話者はどんなときに「〜させる」を使うのか?

ただ、日本語母語話者は強制・許可として「〜させる」を使うことはまれです。実際にどのような場面で「〜させる」を使うのかを見ていきましょう。

①自動詞の他動詞化

A:週末のカラオケって何時からだっけ?

B:あーまだ決めてないんだよね。

A:そっか。決まったら知らせてもらえる?

B:わかった👍

妻:今日晩ごはんいる?

夫:んー、外で済ませるからいらないかな。

*日本語の自動詞と他動詞は「開くー開ける」のように自他のペアが存在しないものがあります。その中でも対応する他動詞がないものは「〜させる」を使って他動詞化が行われます。

②「〜させていただく」

私自身メールなどを打っている際によく使ってしまうのがこの「〜させていただく」です。

・それでは、◯時ごろに伺わせていただきたいと思います。

・見学させていただいてもよろしいでしょうか。

・この◯◯使わせていただいてもよろしいでしょうか。

*いずれも相手に許可をもらって自分が何らかの行為をする際に使う表現です。「誰が」「何をする」のか、誰が許可を出すのか、を確認しつつ紹介しようと思っています。

使役受け身

【形】V+(さ)せられる

<Ⅲグループ>

します→させられる

来ます→来させられる

<Ⅱグループ> V【語幹】+させられる

食べます→食べさせる

Vマス →Vマス+させる

<Ⅰグループ> V【語幹】+【あ段】せられる [長いバージョン]

V【語幹】+【あ段】される [短いバージョン]

買います→買わせられる[長]

買わされる[短]

待ちます→待たせられる[長]

待たされる[短]

Vマス →V【い段】マス+【あ段】せられる (sera-reru)

V【い段】マス+【あ段】される (sa-reru)

*1グループを見ると、ほとんど[短いバージョン]しか普段使わないように感じます。しかし、[短いバージョン]が使えない動詞もありますので確認しておきましょう。

話します→話させられる[長] ○

話さされる[短] ×

貸します→貸させられる[長] ○

貸さされる[短] ×

*「さされる」が言いにくいため長いバージョンが使われていると考えられます。

【意味】ある行為(V)を他者に強制する[使役]+受けた人に視点を当てて物事を捉える。[受け身]

*使役の許可がなくなっていることに注意

【例文】

・子どもが親に勉強させられる

・学生が先生に宿題を出させられる

【教えるときのポイント】

使役と受け身の合わせ技ですね。ポイントも両方の合わせ技で行こうと思います!

①イメージを掴みやすくするためには典型的な強制の場面を提示

②視点の移動・動詞の変化・助詞の変化を示す

母語話者はどんなときに「〜させられる」を使うのか?

「〜させられる」は使役の受け身で使われることももちろんありますが、その他に実際にどのような場面で「〜させられる」が使われているのかを見ていきましょう。

・彼の発言にはいつもはらはら・どきどきさせられる。

・職場の人間関係に悩まされている。

・「正義は時として悪意よりタチが悪い」という考えに納得させられる。

・留学したことで今までの自分の常識について考えさせられた。

この例文から、感情の起こりやあるテーマについて思考するきっかけについて述べる際に「〜させられる」が使用されていることがわかります。

これには「〜られる」が持つ「自発=自然と発生する(そう感じられる・思われる)」の意味合いが関係していると思います。

・子どもの頃に見た光景が思い出される

・LINEの文面から相手の気遣いが感じられる

<きっかけ・原因> <感情の発生>

・彼の発言にはいつもはらはら・どきどきさせられる。

<きっかけ・原因> <思考の発生>

・留学したことで今までの自分の常識について考えさせられた。

*「〜させられる」は、この「自発」の性質を引き継いでいるのではないでしょうか。

まとめ

今日は使役・受身・使役受身についてまとめました。

それぞれの活用をまとめた表を載せておきます。

この記事は以上になります。

最後までお読みくださりありがとうございました🌱