理科について考える

校内研修にて、理科についての講習を担当させていただく機会ができました。この機会に自分の理科の実践をまとめたいと思います。

きっと何年後かにはまた変わっているのだろう・・・と思いながら。とりあえずの今を記録します!

1.理科の目標って・・・?

自然に親しみ,理科の見方・考え方を働かせ,見通しをもって観察,実験を行うことなどを通して,自然の事物・現象についての問題を科学的に解決するために必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

とされています。

自分の中でかみ砕いている感じは・・・

こんな感じです。

子どもたちにも「あのね~それはね~」と思考を繰り返せるように力をつけていくことを話していきました。(なんだか、一時のバナナマン日村がものまねする貴乃花みたい・・・(笑))

2.授業プラン

授業プランを考えるときに意識していることは、

「自然現象の不思議な世界に引き込むこと」

です。

指導要領で言うところの「見方・考え方」の部分とでも言いましょうか・・・。ここの部分で子どもたちを引き付けられるように頑張ります。

例えば6年生の『植物のつくりとはたらき』の単元では・・・

こんな感じでパワポにして授業をプランニングしています。

この部分では、「生命領域」の「見方」である「多様性と共通性の視点」を大事にしました。植物と人間の共通性を考えていくようなスライドですね。そうすることで、「考え方」である「多面的・推論」へと導いていけるようなイメージをもっています。

実際に、子どもの振り返りでの言葉を引用させてもらうと・・・

「植物にも人のような「管」があることがわかった。今回赤色で着色した水を根から吸収させると葉の先まで赤い水は吸い上げられた。水の色を普通の水に変えて、実験を行うと管の色はもとに戻るのか知りたい。また、逆さまにして葉を水につけるとどうなるのだろう・・・。」

根から吸収していることを実験し、確認した後の振り返りです。

人間との共通点⇒実験からわかったこと⇒疑問から来る実験の再検討

このような形で思考が流れていることがわかりました。

子どもの振り返りとともに授業を見つめることができたのと共に、指導要領にもある「見方・考え方」を大事にする感覚を自分なりに養うことができました。

3.レポート作りで科学を楽しむ!

理科の授業で力を入れている一つに「レポート作り」もあります。

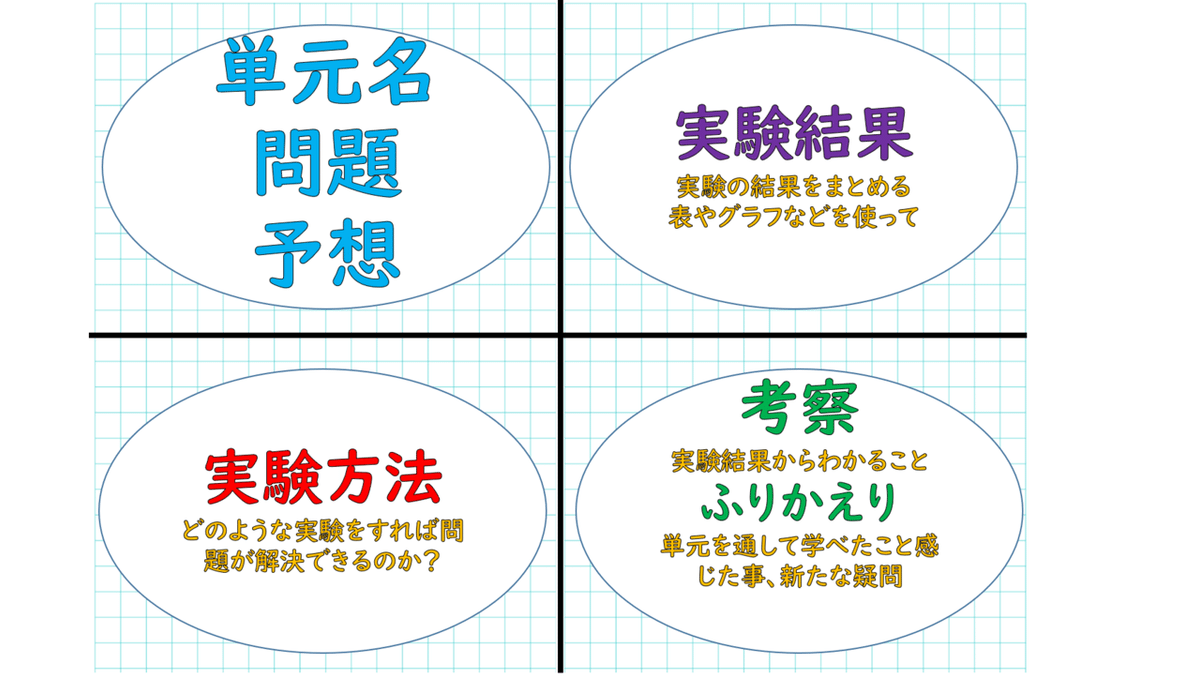

このような形でA3のプリント用紙(5mm方眼のマスが印刷されたもの)を区切っています。

全体で統一するのは、それだけです。

後は、グループの中で問題を解決するための実験方法を自分たちの推論・仮説から自由に考えていきます。この時は5年生の『ものの溶け方』の単元です。教科書には、食塩とミョウバンを溶かすことになっています。しかし、子どもたちの中から

色々な材料で比較して、溶け方の違いを検討する。

という考えが生まれ、ラムネやチョーク、チョコなどの材料も出てきました。

そんな意欲もりもりの状態で実験がスタートします。

実験結果のまとめ方も自由です。上のノートの子は、表を作ってまとめています。表を作ることやデータをまとめることなんかは「算数」で学ぶことです。教科横断的な学習を子どもたちが自らの手で行ってくれていました。

よく見ると、「シュリーレン現象」なんてかっこいい名前まで探し出しちゃっています(笑)。辞書を引いて語句が載っていないか確認する子もいました。

どんどん思考がつながっていき、自由な発想のもと、また新たな仮説が生まれ実験をしようと心を燃やす。そう・・・煉獄さんのようにひたむきに、まっすぐに実験に向かっているのです(笑)

レポートは、自由な思考力の基地です。

そんなレポートを見るのが毎回楽しみなのです。

4.科学マジック~謎解きから考える~

たまには、よくネットで見かけるような「科学マジック」を題材にして授業を組み立てることもあります。

例えば・・・

浮沈石(ペットボトルの中に浮かんだ金魚型の醤油さしが沈んだり、浮かんだりするものです。)をどや顔で単元の導入で見せつけます(笑)

子どもたちの「何でーーーー?」

を引き出し、「今回はこれを解明すべく学んでいこう!」と告げることもありました。

たいていの子は、気になりすぎて単元が終わるまでに「先生できたよ!」ってどや顔して家で作ってきました。

この浮沈石の「科学マジック」は4年生の単元で学ぶ内容が関わってきます。(正確には少し違いますが・・・)なので、楽しみながら結果的に学べちゃいました。

5.まとめ

現時点での理科の実践の大体をまとめてみました。

このような形で学んで良かったと思う点は、

・子供が本当の意味での自由な学びを知る

⇒実験計画などはほとんど自分たちで進めていくので自由すぎて逸脱しすぎても学びがなし!で終わっちゃうことを子ども自らが学んでいきました。

・グループの中での新しい発想が次の道しるべとなる!

⇒「なんでなんで?」がどんどん生まれていくので、そのたびに会話が生まれグループ力がレベルアップしました。

・まとめる力

⇒レポート(A3を1枚)にすることで教師サイドも集め、点検しやすく子どもたちに共有しやすい。結果たくさんのまとめ方に触れ上達しました!

課題となるのは

教師が把握することに全力を注ぐ!

ですね・・・。どのグループがどのような学びをしているのかを把握し交通整理するようにソフトランディングで導く・・・そんなことが課題です。まだまだこれからですね。

これからのGIGAスクールでどのように変わっていくのか。

そこも考えどころです。

理科離れが進んでいる今日、指導要領の目標にもなっている「自然に親しむ」をたくさん与えていきたいなと思っています。