今週の推しカルチャー!(2023/7/10〜7/16)

映画

大いなる自由(セバスティアン・マイゼ監督)

抑圧されたアイデンティティが出逢う時、"偏見"を越えた絆が生まれる。

第2次世界大戦後のドイツ。男性同性愛を禁じる刑法175条のもと、ハンスは性的指向を理由に何度も投獄されていた。同房になった殺人犯ヴィクトールはハンスを嫌悪するが、ハンスの腕に彫られた番号を見て、彼がナチスの強制収容所から刑務所へ送られてきたことを知る。

信念を貫き繰り返し懲罰房に入れられるハンスと、長期の服役によって刑務所内での振る舞いを熟知するヴィクトールの間には、いつしか固い絆が芽生えはじめる。

物語の核となるドイツの刑法175条が制定されたのは、なんと1871年。

日本では大政奉還が行われた4年後のこと。

こんなにも早く男性同士の性愛を禁じる条例がドイツで制定された背景には、下記のように戦争に備えた国の強固な意志があったようだ。

次なる戦争に備え国民の国家への貢献が求められた時代、将来の兵士・労働力である子ども数の減少に国家は敏感だった。「男らしさ」に反し、家族・子孫を作れない同性愛者は非生産的とみなされ、

本作は、同性愛が違法とされた時代のドイツ・西ドイツを、ゲイである主人公ハンスが生きた3つの時代から描き出す。

国が禁止しようとも、自信の性的指向に従い、男性との関係を続けるハンス。何度投獄されようと、彼は自身の生き方を変えることはなかった。

そんなハンスに影響を受けるのが、もう一人の主人公とも言える囚人ヴィクトール。

「触ったら殺すぞ!」

ヴィクトールは、新しいルームメイトがゲイであると知り、激しく拒絶する。

しかし、囚人映画につきものである「貸し借り」のやりとりをきっかけに次第に二人の関係は変化していき・・・

観ている最中は「男性同士のケアを描いた貴重な作品だ」と思っていたのだが、ラストシーンで全てが決壊した。

男なら誰でもいいわけでない。お前じゃなきゃダメなんだ。

個人的に「ジェンダーって必要なのか?」と思って生きている私だがラストのシーンで体感した衝撃を、北丸 雄二氏が劇場パンフレットで見事に言葉にしてくれていた。

「愛は匿名では不可能です。愛は実名の行為なのです。」

そう、「人を愛する」ためには性的指向だけでなく「自分と相手のアイデンティティが必要なのだ」という、ある一つの真実を描いた傑作であった。

※北丸 雄二氏の下記の著作も素晴らしいのでぜひ。

エルドラド:ナチスが憎んだ自由(Netflix)

過去を学び、現在<いま>と未来を救うためのドキュメンタリー。

Twiiterで「『エルドラド』を観てから『大いなる自由』を観に行った方が、時代背景がわかりやすい。」という声を多数聞いたので、事前にNetflixで鑑賞した。

結果、先に「エルドラド」を観ておいて大正解であった。

「大いなる自由」の時代背景を理解するのにも役立つが、作品自体も現在の性的マイノリティーが置かれる過酷な立場を理解・体感する上で非常に優れている。

特に自身もゲイであり、性的マイノリティーの保護・権利に尽力したマグヌス・ヒルシュフェルト医師と、彼を目の敵にしたヒトラーとの攻防は、(残念ながら)現代におけるマイノリティに対する抑圧と被る部分があるだろう。

また、世界初のトランスジェンダーに対して、街中を出歩いても逮捕されないように「許可証」を出していたというのも衝撃だった。(しかも許可証には「治療中につき、逮捕の必要なし」の文言。)

「大いなる自由」で描かれた同性愛者に対する差別のみならず、トランスジェンダーに対する抑圧と連帯を知る上でも、必見のドキュメンタリーである。

サントメール ある被告(アリス・ディオップ監督)

濃密な法廷劇を通して向き合う、人が子を殺す責任の所在。

フランス北部の町サントメール。女性作家ラマは、生後15カ月の娘を海辺に置き去りにして死亡させた容疑で逮捕された若い女性ロランスの裁判を傍聴する。

セネガルからフランスに留学し、完璧なフランス語を話すロランス。

被告本人や娘の父親である男性が証言台に立つが、真実は一体どこにあるのかわからない。やがてラマは、偶然にも被告ロランスの母親と知り合う。

2015年フランスのある街の海辺で、赤ちゃんの遺体が発見された。

当初は移民船の事故が原因だろうと考えられていたが、捜査の結果、監視カメラの映像に赤ちゃんが乗ったベビーカーを押す女性の姿が写っていた。

数日後「自分の赤ちゃんを満潮の海辺に置き去りにした」と自白する女性が現れる。彼女の名はファビエンヌ・カヌー。セネガルからフランスへ移住した移民の黒人女性であった。

なぜ彼女は自らの子を手にかけたのか。

翌年、彼女の未来を決める裁判が始まった —

以上が、この映画のベースとなっている実際に起こった事件のあらましだ。

本作の監督は、数々のドキュメンタリー映画を手がけるアリス・ディオップ。彼女は実際にこの裁判へと足を運び、この映画を製作することを決めたという。

法廷を舞台にした映画では「被告人は実際に罪を犯したのか。動機はなんなのか」を主軸におき、ミステリーのような体裁で物語が描かれることが多い。

本作にもそういった要素はあるが、おそらく主軸はそこではない。

鍵を握るのは、主人公である作家・ラマの存在。

次作の執筆の取材のため裁判に足を運ぶラマという設定は、監督自身の体験・行動を下敷きにしたものだという。

そんなラマの行動背景には、常に「母」という存在がつきまとう。(実際、本作の最初のセリフは「ママ・・・」だ。)

誰もがこの世に生を受けている限り、存在している「母」という存在。

逃れられない血のつながりと、「自分も同じことを繰り返してしまうかもしれない」というラマのパーソナルな感情を、「誰が悪いのか」に主軸を置きがちな法廷映画に持ち込んだ結果、観客は自分の人生、そして母親に思いを馳せずにはいられなくなるだろう。

少し個人的に怖いのは、本作を観て「自己責任」といって切り捨てる人が少なからずいるのではないかということだ。

彼女が生まれたのがセネガルではなかったらどうなっていたか。

彼女の母親がネグレクト気味だったのはなぜか。それは、個人の問題に起因するのか。

父親が違った行動をとっていれば、彼女と子は救えたのではないか。

「自己責任論」支持の方には「ifの話をしても意味がない」と考える方もいるかもしれない。しかし、これから起こる不確かな未来を救うためには「if」から始める必要があるのではないか。

「サントメール ある被告」は、そんな無数の「if」の種をまいてくれる稀有な映画のように思う。

アリス・ディオップ監督 来日トークショー

アリス・ディオップ監督が来日し、トークショーを開催すると聞きつけた私は、迷わず初日のチケットをおさえた。

東京国際映画祭のような大きな場ではなく、一般公開時に黒人女性監督がはるばる日本までいらしてくださったのは、本当にありがたいと思う。

一方で、一時間に及ぶトークショーの内容について、Twitterで批判も上がっている。

今日、監督来日トーク付き上映に行ったのですが、移民の背景を持つ女性がさまざまな事情で子どもの存在を公にできないままに殺してしまったという話なのに、ゲストの小野正嗣は脚本家の一人の話しかしないし、Q&Aはほぼ男性しか指されない。bienvenueジェンダーギャップ 125位の国という感じ…。 https://t.co/DD3Y8X1PDS

— 黒川アンネ🌸『失われたモテを求めて』🎉 (@annekurokawa) July 14, 2023

rt この監督来日トークショー付き上映、私も行きましたがかなり問題のある場になっていたと思いました。このテーマの作品でなぜ対談相手が男性なのか、質問者を男性ばかりあてるのかとても疑問だったし、同時通訳の方に一切配慮のない話し方をする人ばかりだったのもありえないなと思った。

— 水上文 (@mi_zu_a) July 15, 2023

パンフレットも購入したのだが、一番グッときたのは児玉美月氏の以下のレビューだ。

子を不幸な宿命へと追いやってしまった母親たちは、男なしで子は存在しなかったにもかかわらず、たまたま産む側の身体であっただけのためにそうして「証言台」に否応なく立たされてきた。

何度も何度も、女ばかりが責任を追求される場へと引っ張り出されてきた。男たちを不問にしてはならないだろう。しかし同時にコリーを追い詰めた社会を形成しているのは構成員全員なのであって、そこにジェンダーの別はない。

トークショーでは「作中における自然光の使い方」など興味深い話も聞けた。

しかし対談者が女性であれば、または質問者にもっと女性を指名することができれば、児玉氏が指摘しているような点を監督に掘り下げられる貴重な時間になったかもしれない。

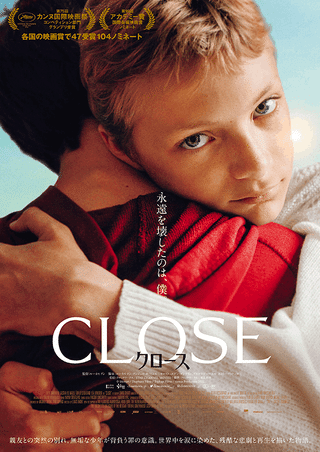

CLOSE / クロース(ルーカス・ドン監督)

13歳のレオとレミは、学校でも放課後でも一緒に時間を過ごす大親友だった。

しかし、ある時、2人の親密すぎる間柄をクラスメイトにからかわれたことで、レオはレミへの接し方に戸惑い、そっけない態度をとってしまう。

そのせいで気まずい雰囲気になる中、2人は些細なことで大ゲンカをしてしまい……。

過去に「親しかった人とのつながり」を失ったのは、どんな時だっただろうか。そしてつながりを失ったきっかけは自分、または相手の"意思"によるものだっただろうか。

クラスが変わった時や、小学校から中学校に進学して学校が変わった時など、物理的に友人と疎遠になってしまうこともあるだろう。

一方で、物理的な距離は変わらないにも関わらず「なんかアイツ変わっちゃったな」みたいな感じで、仲良くするグループが変わっていったこともあるのではないか。

本作では、レオとレミという二人の少年の距離の変化とその影響を、丁寧に描き出す。

彼らの関係=距離が変わってしまったきっかけは、「男らしさ」という社会の呪縛だ。本来そんなことはないのに「男は感情を表に出すべきではない」など、誤った"常識"により構成される「男らしさ」。

13歳になり、新しい学校(日本でいう中学校なのだろうか)に進学した二人を、そうした常識の波が襲う。

「二人は付き合ってるの?」

からかいや暴力。「勝つか負けるか」の価値観。

そして「ホッケーをやりたいかやりたくないか?」という答えなくてもいいような問いにすら「答えないと仲間はずれにされる」と思ってしまう息苦しさ。

今までと違う環境と選択肢の連続に、ついにレオは「男らしさ教」とも言えるダークサイド(あえてそう呼びたい)に堕ちてしまう。

昨今、成人男性が「男らしさ」に苦しみ、そこから解放される物語は、以前よりかなり作られるようになっていると思う。

一方で、書籍「僕はイエローでホワイトでちょっとブルー」や「これからの男の子たちへ」でも取り上げられていた、少年期における「男らしさの危うさ」を真摯に、そしてビジュアル的にここまで美しく描いた作品はなかったのではなかろうか。

その背景には監督自身の過去の経験が影響しているという。

本作のアイデアは、「幼い時に何かを壊してしまった経験」から始まりました。注意が足りなかったり、特定の1人よりグループに属してみたいと思った結果、関係が壊れることを知った時の気持ちから着想を得ました。

監督自身の経験に基づいているため、レオが変わっていってしまう流れは違和感がなく見事だ。

しかし、個人的には、疑問に思うことが全くない作品ではない。

ポスターの中央にそえられた「永遠を壊したのは、僕。」というキャッチコピー。加えて、作品自体も、ある事件が起こったきっかけが一人の人間にあり、そのこととどう向き合うのかを描いた作品であるように思える。

しかし、実際にダークサイドへ堕ちるきっかけとなるのは、ダークサイドへ堕ちた人自身の責任だけではないのではないか。そもそもダークサイドへ誘う存在、そしてダークサイドを容認する社会がなければ、彼自身も堕ちずに済んだのではないか。

「監督自身が、過去の自分の行いを救済したい。そうすることで、同じような過去を背負っている人の救済になるような映画を作りたい。」というのであれば、それはそれで良い。

一方で、今の社会においては「既にダークサイド=男らしさを善しとする世界へ堕ちている人間が、その世界に見切りをつけ、帰ってくる物語」が求められているのではないか。

しかもその主人公が13歳であれば、今現在いじめや暴力に加担している子供たちを引き戻すことができるかもしれない。

私はどちらかというと、そちらの物語が観てみたいと思った。

美術展

近藤聡乃展 「ニューヨークで考え中」@Mizuma Art Gallery

私が近藤聡乃氏のことを知ったきっかけは、たまの「電車かもしれない」に合わせたミュージックビデオだった。

そもそも「電車かもしれない」自体がエキセントリックでシュールで、それでいて懐かしさを感じるという不思議な曲なのだが、そこに合わさったアニメーションがあまりに曲にぴったりで、そして見ていて気持ちが良い動きの連続ですっかり虜になってしまったのだ。

「A子さんの恋人」などのマンガ家としても知られてる彼女の代表作の一つが、連載十年目を迎える「ニューヨークで考え中」だ。

ニューヨークへ移住した彼女が綴る、日本とは異なる文化や人々。

時に切なく、時にクスッとできる本作は、一話=二ページという読みやすさにくわえ、彼女のどこかユーモラスな視点のおかげで、気軽にニューヨークへ旅行している気分を味わえる。

そんな本作の最新巻が発売されるにあたり、原画展が東京で開催されている。

天井が高いギャラリーに配置された原画の数々。

私は彼女が生み出す曲線が大好きなので、初めて見る原画に釘つけになってしまった。

一方、飾られている作品のチョイスにちょっとしたメッセージ性も伺える。

作品で描かれていたのは、新しく建てられたワン・ワールド・トレード・センターや、Black Lives Matter、トランプ政権の誕生にコロナ禍の生活などなど、アメリカ(ニューヨーク)が直面してきた十年の出来事。

それぞれの作品を見ると「この頃自分は何をしていただろうか」と考えてしまうと同時に「もし彼女がニューヨークへ渡らず、日本で暮らしていたらどのような"考え中"になったのだろう」と思いを馳せてしまった。

私が会場にいる間、お客さんは途切れることはなくやってきていた。

彼女の作品のチョイスを見て何を思うのか、一人一人に尋ねたい気持ちを胸にしまい、コミックスの最新刊を手にギャラリーを後にしたのだった。

P.S. 最新刊=4巻で新たに登場するネコちゃんズが最高に可愛いので、日々の生活に癒しを求める方には是非購入をオススメしたい。

(「クレオ」と「ポンズ」という名前も最高。)

近藤聡乃展「ニューヨークで考え中」

2023年07月05日(水) - 08月12日(土)

*********

text by シンタニジュン(Twitter / Threads)