#68 「学級活動ができそう」× 担当者の思い

こんばんは!

家族にベイマックスに似ていると言われたパパ×先生!です…。

よろしくお願いします。

以前、夏休みに学級活動について校内研修を行うことを記事にしました。今回は、実際の内容を整理して記録しておきます。

「学級活動ができそう」

本年度は、学級活動にしぼりました。また、今回は先生方からのアンケート結果をもとに担当者と話し合い、事前の活動についてさらに絞りました。

内容は、

「学級活動をやりたいから学級活動ができそうへ」です。

学級活動(2)(3)の学習過程に合わせて構成してみました。、

つかむ段階では、事前に先生方に依頼したアンケート結果を示して、本校の実態である問題を共有しました。

その結果、学級活動は必要と感じているが、計画的に実施するのが難しかったようです。(しかし、どの先生方も熱心に実践をしてくれていました。)

さぐる段階では、テキストマイニングで原因をまとめました。

アンケートの別項目から実践をしたが、「どのようなこと」を「どうすれば」子どもたち自身が課題を発見できるようになるかを先生方が悩まれていることが原因でした。

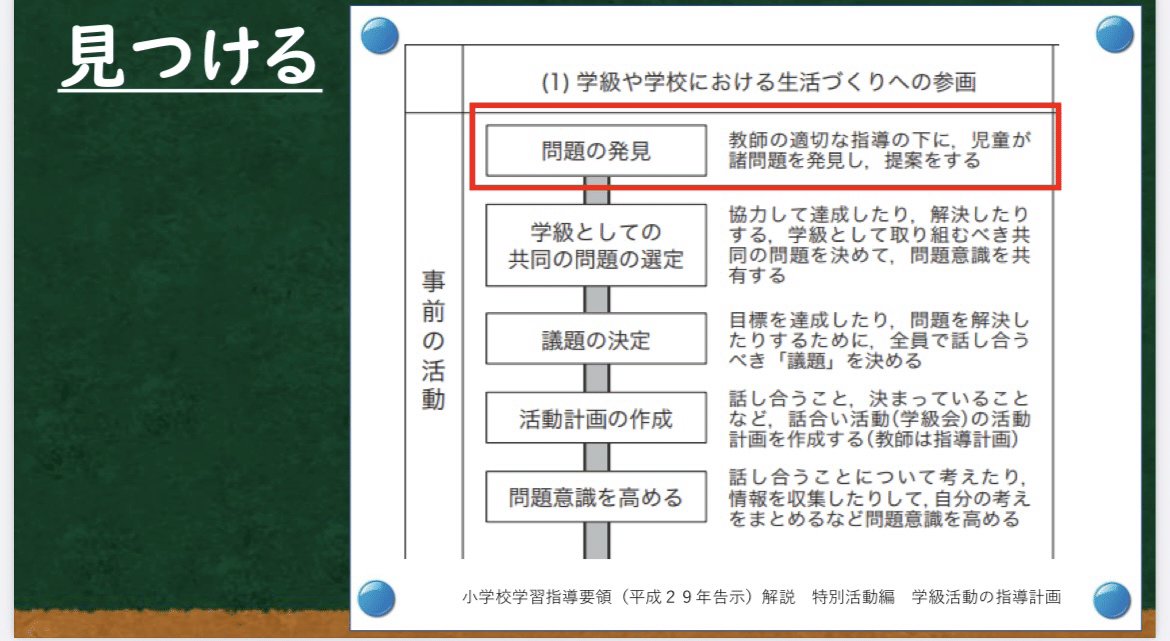

見つける段階では、解決するための方法案を私から示しました。

事前の活動において、子どもたちがどのように生活上の課題を見つけることができるか。

先生方が実践しやすいように、ポイントを絞り、キーワードにしました。

「環境」と「関係」です。

「環境」では、子どもたちが解決したいことを安心して提案できる環境を整えることです。

例えば、学級会コーナーです。私は議題ボックスを止めて、議題ボードというものを活用しています。

これまでの実践の様子を掲示することも伝えています。これまでの実践の振り返りから新たな議題を発見することにもつながります。

次に「関係」です。教師と子どもの関係のことです。

上記のスライドのように、子どもたちが「〇〇にみんなで挑戦したい。」「〇〇を解決したい。」「〇〇に困っている」といつでも言いに来ることができる関係です。

言いに来た結果、すぐに教師が何でも解決するのではなく、共感して、議題化を促すことも大切です。(何でもではなく、教師が入らなければならないトラブルは別ですが…。)

そして、学級活動の一連の活動を通して、課題を解決できたという経験を積み重ねます。

そのための第一歩として、子どもたちが教師から示された議題ではなく、解決したいことを自分たちで発見できるように育てていきます。

決める段階では、学級活動の年間指導計画や学校行事、学級の実態を考え、二学期の取組みをおおよそで良いので決めました。

担当者の思い

私も含めた担当者の思いとして、

・ハードルを下げたい。

・学級活動の特質を知ってほしい。

・子どもたちが解決したいと思うことを実践してほしい。

・子どもたちと楽しんでほしい。

などがあります。

研修終了後、課題を共有する方法や環境整備の工夫などについて個別に質問されました。思いが少しは伝わったのではないかと感じています。

あとは、二学期にどのような実践が各教室で行われるか楽しみです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

試練の日々が続きますが、三連休で心身ともにリフレッシュしたいと思います!