【型月神話元ネタ解説】アーラシュ会話で最近話題の「聖王イマ」とは?

挨拶/前書き

どうもご無沙汰しております。絶賛崩壊3rd履修中でスターレイル放置しがちな樹木/樹齢二千年でございます。

タイトル通り、今回は取り急ぎ聖王イマに関する概説記事となります。

いや~、ついこないだ『育て! マイ・リトル・ドラゴン』でゾロアスター教・ペルシア神話要素(=ザッハーク)を取り上げたと思ったらとんでもない大御所をブチ込んできましたね。これは流石に神話オタクの血が騒ぐってなもんです。

日本じゃ割とマイナーな英雄/王かもということで、今回は

⑴聖王イマ(ジャムシード)はどんな英雄か

⑵どうして閻魔王との関係性が語られているのか

⑶個人的な考察というか小話

の三点を中心に、様々な小話を交えながらご紹介していきたいと思います。

では、参る――――――――――――――。

P.S 最近手元の資料数が400冊突破しました。

聖王イマ(ジャムシード)¦ゾロアスター教・ペルシア神話に名高い王

ではまず、聖王イマについてざっくり説明していきましょう。

聖王イマはゾロアスター教、及びペルシア神話に登場する伝説的な王・英雄です。

『FGO』でのイマ(Yima)という呼称はゾロアスター教の聖典『アヴェスター』での名(アヴェスター語)で、後世のペルシア神話ではペルシア語でジャムシード(Jamshīd)と呼ばれています。蛇王ザッハークが登場する叙事詩『王書(シャー・ナーメ)』ではジャムシードの名で登場していますね。

とにかく、イマ/ジャムシードはイラン神話における超大御所。

曰く、マケドニアの征服王として名高いアレクサンドロス大王――イスカンダルや、古代イスラエルの伝説的な王・ソロモンに匹敵する存在とされています。加えて、時にはソロモンとも同一視されるんだとか。

イマ/ジャムシードについて語るのは、今言った聖典『アヴェスター』と叙事詩『王書』の二つ。

それぞれで異なる神話が語り継がれているので、次の項では各文献における伝承を紹介していくことにしましょう。

■神話/聖典『アヴェスター』における聖王イマ

では、ゾロアスター教の聖典『アヴェスター』における聖王イマの神話・伝承について紹介……といきたいですが、その前に、軽くゾロアスター教についても概説しておきましょう。

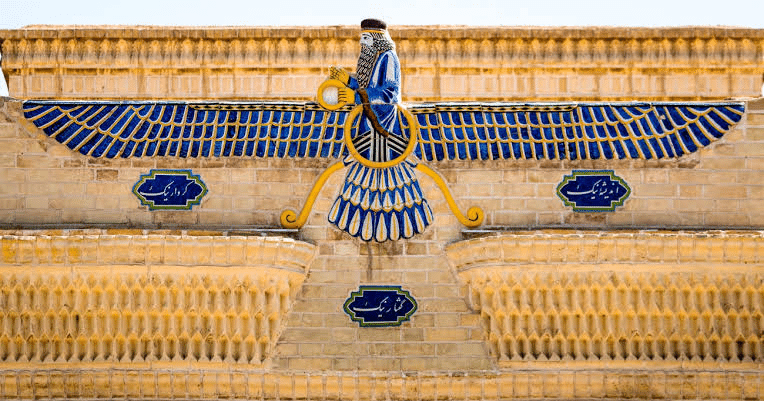

ゾロアスター教は古代ペルシアで隆盛した多神教で、主神アフラ・マズダー率いる善神群と悪神アンリマユ(アンラ・マンユ)率いる悪神群の戦いを描いています。いわゆる「善悪二元論」です。

また、火を神聖視することから「拝火教」とも呼ばれています。

この宗教の開祖は、古代ペルシアの神官「ザラスシュトラ(ゾロアスター)」。彼はゾロアスター教以前の多神教――「原イラン多神教」に改革を行い、善と悪の戦いを説くゾロアスター教を生み出しました。

ゾロアスター教の中核を為す「アフラ・マズダーとアンリマユの戦い」「六大天使アムシャ・スプンタと六大悪魔の対立」「最後の審判」「救世主の到来」といった思想は、後のユダヤ教やキリスト教にも影響を与えたと考えられています。

後ほど詳しくお話しますが、ゾロアスター教とインド神話は関わりが深く「神と魔神の立場が逆転している」という特徴があります。

インドの神々は一般に「デーヴァ(神)」と呼ばれます。しかし、イランではそれが「ダエーワ(悪魔)」となり、インドにおける魔神「アスラ」の名が最高神「アフラ・マズダー」へと派生しているんです。

ヒンドゥー教の神話において、アスラは神々の敵対者として描かれます……が、元来はデーヴァとは異なる性格を持つ神々のこと。証拠に、聖典『リグ・ヴェーダ』における天空と司法の神「ヴァルナ」や、シヴァの前身にあたる暴風神「ルドラ」などは主要なアスラとして名が挙げられていました。

一説では、古代インドにおけるヴァルナがアフラ・マズダーに対応するとも考えられていますね。

だいぶ話が逸れましたが、そんなゾロアスター教の聖典として編纂されたのが『アヴェスター』なんです。

『アヴェスター』は幾つかの文書から構成されています。それは以下の通り。

・『ヤスナ(祭儀書)』

・『ウィスプ・ラト(小祭儀書)』

・『ヴェンディダード(宗教法典)』

・『ヤスナ(神話書)』

・『ホルダ・アヴェスター(簡易的なアヴェスター)』

その中でも、聖王イマについて語っているのが『ヴェンディダード』。

……ようやっと本題に入れます。いや、省けばいいじゃんって言えばそうなんですが。

『ヴェンディダード』第2章は、次のような言葉から始まります。

ザラスシュトラはアフラ・マズダーに問うた。

アフラ・マズダーよ、最も神聖なる霊よ、具象世界の創造者よ、義なる者よ、私、ザラスシュトラ以外の者で、誰に、人間たちの中で最初に、御身アフラ・マズダーは語り給うたのですか。

(中略)

そこで、アフラ・は仰せられた。

美しくて良き群畜有すイマにである、義なる者ザラスシュトラよ。

ザラスシュトラとアフラ・マズダーのやりとりから始まっているワケです。ここを死ぬほど意訳すると

「Q.アフラ・マズダーや、おまいが最初に語り掛けたのって誰なんだい?」

「A.イマやで」

ということです。

その後の箇所ではイマについて「ウィーワフワントの息子たる、美しきイマ」という言い回しが何度も使われていますが、この「ウィーワフワント」はインド神話における太陽神「ヴィヴァスヴァット」に対応しています。この神はインドのヤマの父でもあるんですが、詳しくは後ほど。

『アヴェスター』によれば、イマはゾロアスター教の神話における黄金時代の王だとされています。

曰く、イマが統治していた時代は千年にも及び、「虚偽」や「飢餓」「病気」「死」などに属する悪魔は力を持てませんでした。結果、彼の支配下の世界は繁栄し、領土を三回に渡って三分の一ずつ拡大していきました。

また、イマはアフラ・マズダーから「黄金の矢」と「黄金の鞭」を授かったとも伝承されています。

神話におけるイマの功績の際たるものが「人類を滅亡から救った」というものです。

伝説によると、イマはアフラ・マズダーから「全ての3分の1の動物だけが生き残れる過酷な冬」について知らされます。そして、イマは四角形の城塞(あるいは洞窟)を作り、そこに「大小の家畜や人間、犬、鳥、火の種火」を集めました。こうして、イマは壮絶な冬を乗り越え、人類や動植物を滅亡から救ったんです。

この逸話は、何処か旧約聖書の『創世記』、あるいはその原型であるメソポタミア神話(『ギルガメシュ叙事詩』)の洪水伝説に似ていますよね。

一説では『ヴェンディダード』がキリスト教と同時代に編纂されたため、ノアの箱舟に代表されるセム族の洪水伝説の影響を受けたと考えられています。

◇セム族

ヘブライ語やアッカド語を話す人々は「セム族」という民族に属する。由来となったのは、旧約聖書における聖者ノアの息子セム。

LB7『黄金樹海紀行 ナウイ・ミクトラン』ではデイビット・ゼム・ヴォイドの父の研究対象として名前が挙げられている。

セム族にはアッカド人、バビロニア人、ウガリット人、カナン人、フェニキア人、アラブ人、アッシリア人、パルミラ人、アラム人、そしてカルデア人(新バビロニア王国(カルデア王国)を築いた人々)が属する。

この他にも、『アルドウィー=スール・ヤシュト』(女神アナーヒターのヤシュト)において、イマは女神アナーヒターを祀ることで人間やダエーワたちの支配者になりました(7節)。他にも、イマは娘の「サンハワーク」「アルナワーク」の二人を邪竜アジ・ダハーカに奪われてしまったとされます(9節)。

また、イマは王権を象徴する光輪「クワルナフ」を所持していたものの、イマの下から去り、竜殺しの英雄スラエータオナ(『王書』のフェリドゥーン)の手に渡りました(『ザームヤズド・ヤシュト』)。

ゾロアスター教伝承におけるイマの活躍は、大体こんな感じ。

黄金時代の王として世界を統治し、アフラ・マズダーや女神アナーヒターの加護を得て人類を救った大英雄なんです。

仮に英霊として現界する場合、ルーラー、ライダー、及びアーチャー辺りのクラスの適性はありそうですな。

小話:弥勒菩薩の起源はインド神話・ゾロアスター教の神様?

少し小話を一つ。

仏教では小野小町にまつわる「観音菩薩」や、閻魔大王の本地(本体の姿)とされる「地蔵菩薩」など、数多の菩薩が信仰されています。

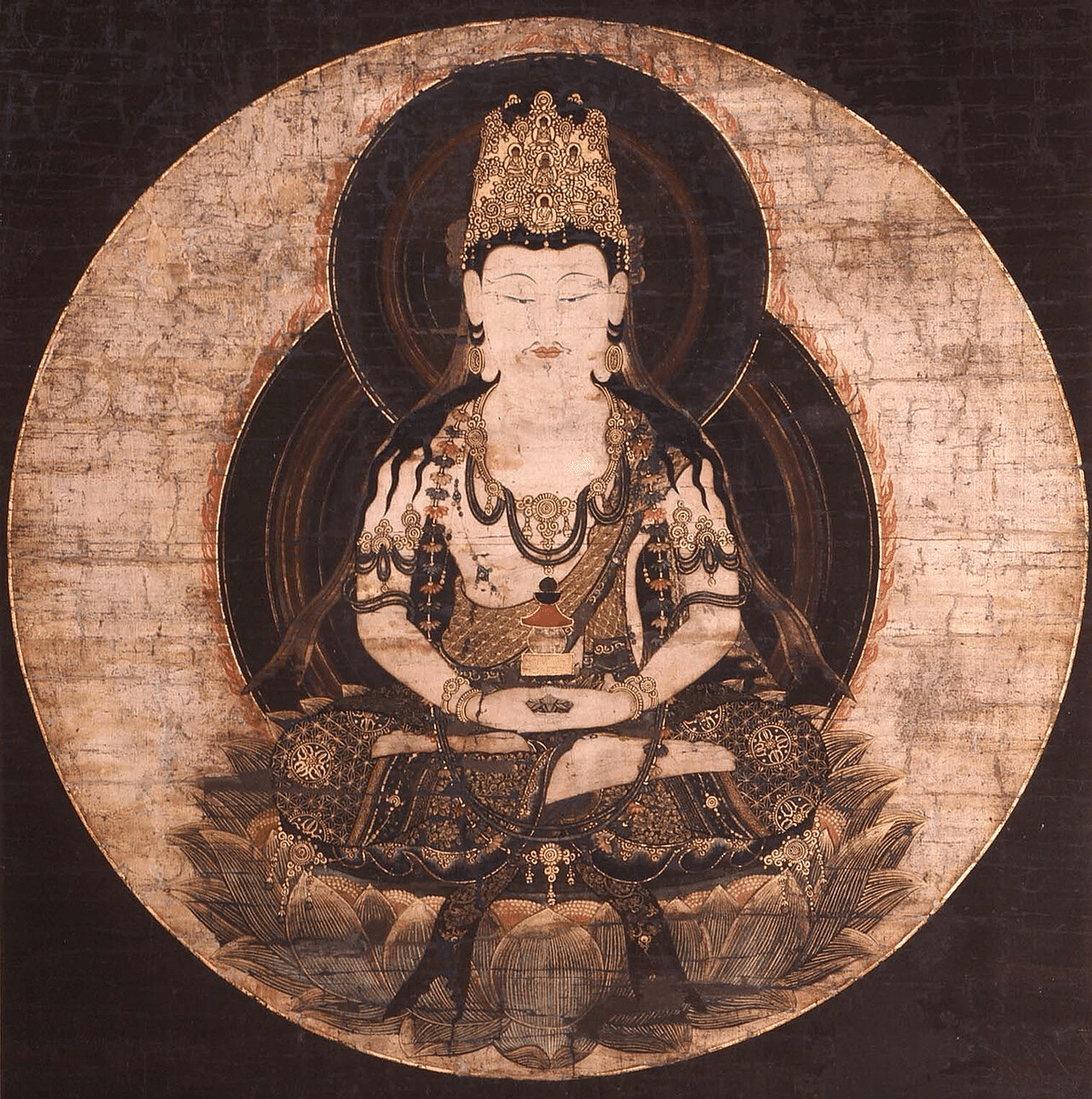

そんな数ある菩薩の中でも有名なのが「弥勒菩薩」、サンスクリット語で「マイトレーヤ・ボッディサットヴァ」です。

弥勒菩薩は「56億7000万年後に下生して衆生を救済する」という役目を担っており、将来的に悟りを開いて「如来」になることが確定している菩薩です。なお、現在は絶賛「兜率天(天界の第四天)」で修行中らしい。

そんな弥勒菩薩ですが、「実はインド・イラン神話の太陽神ミトラ、あるいはミスラが仏教に取り込まれたものではないか?」と考えられています。

◇ミトラ・ミスラ

インド神話・イラン神話に登場する太陽と契約の神。同一起源。

インド・イラン共通時代に遡る古い神格であり、聖典『リグ・ヴェーダ』では天空と司法を司る神「ヴァルナ」と併称され「ミトラ・ヴァルナ」と呼ばれている。

ミスラは中級神「ヤザタ」の一柱とされ、インドのヴァジュラに相当する武器「ヴァズラ」を携え、不死の馬が曳く戦車に乗るという。アフラ・マズダー信仰がメインになっても民間ではミスラ信仰が盛んだった。

ミトラ・ミスラ信仰が弥勒菩薩に派生した経緯については、次の二つような説があります。

⑴クシャーナ王朝時代のミスラがバクトリア語形で「ミイロ」と呼ばれており、これが「弥勒」の語源になった。

⑵インドの太陽神ミトラが紀元前後に成立した大乗仏教の体系に組み込まれてマイトレーヤになり、後に「弥勒菩薩」と漢訳された。

さらに、ミスラ信仰は海を渡ってギリシア・ローマ世界に伝播します。

ギリシア語では「ミトラス」と呼ばれ、この神を主神とする密儀「ミトラ教」が誕生。古代のローマ帝国で隆盛し、キリスト教と対立していました。

ミトラ教の神話体系の中で、ミトラは牡牛を屠ることで世界に豊穣をもたらす、一種の「救世主」的な存在として描かれています。

救世神としてのミトラの性格は、もしかしたら弥勒菩薩から継承したのかもしれませんね。

■神話/叙事詩『王書(シャー・ナーメ)』におけるジャムシード王

次に、叙事詩『王書』における「ジャムシード」について紹介していきましょう。

詩人フェルドウスィーに著された『王書』はペルシア神話を語る文献の一つ……なんですが、『王書』が書かれたのはイランがイスラム教化された後。なので、ゾロアスター教時代のような多神教的要素は上手い具合にカットされているんです。

『王書』の内容は、世界の誕生や、イラン歴代の王。また、フェリドゥーンやロスタムなどの英雄譚です。その中で、ジャムシードは古代イランの第三代の王だとされています。

イラン最古の王となったのは、原初の人間「カユーマルス」。彼はゾロアスター教における「ガヨーマルト(ガヨー・マルタン)」に由来します。

カユーマルスの後には「フーシャング(孫)」、その子「タフムーラス」と続きました。そして、タフムーラスの後に王位を継いだ第四代の王がジャムシードなんです。

ジャムシードは700年に渡ってイランを治め、今までのどの王よりも思慮深く、優れた正義の王だったとされています。特に、彼は司祭や兵士、農民、職人などの身分制度、また新年を制定したといわれています。

また、ジャムシードは「ジャムの杯」と呼ばれるガラスの杯を持っていました。この杯にはこの世のあらゆる出来事が映し出されるとされ、ジャムシードの支配に多いに役立ったといいます。

ですが、ジャムシードは次第に己惚れるようになってしまいます。

その頃、イランを手中に収めようとする一人の王子が動き出していました――公正な王マルダースの子・ザッハークです。

ザッハークは悪魔イブリース(=キリスト教のルシファーに相当)に唆されると、軍を率いてジャムシードを打倒。王座を奪取するとジャムシードを捕らえ、ノコギリを振り下ろして殺害しました。

こうして、ザッハークが王として君臨することになります。その後、悪王となったザッハークを討つべく、英雄フェリドゥーンが奮闘する――というのが、『王書』の流れになります。

ジャムシードは『アヴェスター』におけるイマと同様、黄金時代を築き上げた王です。彼を討ち取ったザッハークは『アヴェスター』における邪竜アジ・ダハーカに相当する存在なので、概ねは同じ顛末を迎えたとも言えますね。

神話学で読み解くイマと閻魔¦異なる神を繋げるのは、共通の「起源」

イマ/ジャムシードの神話について一通りおさらいしたところで、早速イマを巡る諸々の要素を紐解いていきましょう。

まず『FGO』において、イマについて最初に言及したのはLB7で実装されたニトクリス・オルタです。彼女のアーラシュ宛ボイスはこちら。

「ほう、お前がアーラシュか。なるほど……アールマティの……それにあれだな、聖王イマか。そうかそうか……」

ニトクリスの言う「アールマティ」は、ゾロアスター教の代表的な女神です。六大天使アムシャ・スプンタの一柱で、別名「スプンタ・アールマティ(神聖なる献身)」とも呼ばれています。宝具のフル詠唱の中でも名前が挙げられていますよね。

オジマンディアスがアーラシュの功績を生前に知っていたので、冥界神アヌビスの要素を持つニトクリス・オルタが神代の王であろうイマについて知っている可能性は十分にあります。

そして、今回のイベントで実装されたキャスター・小野小町宛に、アーラシュからこんなボイスがあります。

「む?なんだ?……ありゃ小野小町とその親父殿だよな?俺のほう見てなんか言ってるが……。あ?閻魔?ああ、いや、マスター独り言だ。こっちの話さ」

ここで、アーラシュの口から仏教における地獄の王である「閻魔」の名が語られています。

お馴染みの「閻魔大王」というのは仏教における名で、インド神話に登場する冥府の王にして最初の死者「ヤマ」を前身としています。別名として「閻羅王(えんらおう)」や、密教における「焔摩天(えんまてん)」などがあります。

ちなみに、閻魔亭イベントでの佐々木小次郎や、LB4でのテスカトリポカがヤマのことを「夜摩天」と呼んでいます。……が、これは少々ややこしいもので、一般に「夜摩天」というのは特定の仏神だけではなく、仏教の宇宙観における六欲天のうち第三天の名前としても登場します。

◇「六欲天」

仏教の宇宙観の一つ。

欲望が存在する世界であり、下から

⑴第一天「四天王衆天」⑵第二天「三十三天(忉利天)」⑶第三天「夜摩天」

⑷第四天「兜率天」⑸第五天「化楽天」⑹第六天「他化自在天」

ゾロアスター教のイマ(ジャムシード)と、インド神話のヤマ(閻魔)。

実はこれら二柱の神格は、共通の「起源(語源)」を持っている存在です。

というのも、古代インドのサンスクリット語やイランのアヴェスター語などを使っていた人々は「インド・ヨーロッパ語族」という語族集団の「インド・イラン語派」に属しています。言わば兄弟・親戚のようなもので、信仰する神や宗教もかなり近いものでした。

例えば、ヒンドゥー教もゾロアスター教も、共に「火」を重視しています。インドでは炎神「アグニ」、イランでは火神「アータル」が供物を天に捧げる役割を担っているとされました。特にゾロアスター教は「拝火教」とも呼ばれますしね。他にも、太陽神「ミトラ」と「ミスラ」、清浄の女神「サラスヴァティー」と「アナーヒター」など、よく似た神々が祀られています。

◇インド・ヨーロッパ語族(印欧語族)

インドからヨーロッパまで広く分布する語族集団。

英語、ゲルマン語、ケルト語、ラテン語、ギリシア語、サンスクリット語、ヒンディー語、アヴェスター語、ペルシア語などが印欧語族に含まれる。

これらの言語は共通の「祖」のようなもの(印欧祖語)を持つ。

つまりは【インド神話のヤマ(仏教の閻魔)≒イランにおける聖王イマ(ジャムシード)】ということ。

この二者が同起源だと考えられる理由としては、

・「ヤマの父ヴィヴァスヴァット=イマの父ウィーワフワント」

・「ヤマ(Yama)」と「イマ(Yima)」という音の類似」

・「冥府の王」と「ジャムシード(Jamshīd:「大地の王」の意)

辺りの要素が挙げられます。

また、ここにもう一つ同源と見なされているのが、北欧神話の原初の巨人「ユミル(Ymir)」です。まずヤマやイマと語根が近しい上、イマがペルシア神話版の大洪水の主人公であるように、北欧神話を語る『エッダ』では、「ユミルの血が洪水となり、霜の巨人ヨトゥンが滅亡した」という一節があるんです。該当箇所を引用してみましょう。

「ボルの息子たちが巨人ユミルを殺したのだ。そして、ユミルが倒れたとき、その傷口からおびただしい血が流れ出て、そのため霜の巨人族は残らず溺れ死んだ」

ユミルは北欧神話において、主神オーディンとその兄弟によって討伐され、天地の礎になりました。メソポタミア神話の女神ティアマトや、インド神話の原人プルシャ、中国神話の巨人・盤古と同じ「死体化生型」と呼ばれる神話類型です。

ユミルの「最初の死者」というポジションも、どこかインドにおけるヤマにも近しいですよね。

広く分布するインド・ヨーロッパ語族(印欧語族)の神話には語源的に対応する神が多く存在します。例えば、ギリシア神話のゼウスはインド神話の天空神ディヤウス、ローマ神話の最高神ユピテル、北欧神話の軍神テュールなどと起源を同じくしていますね。

インド・ヨーロッパ神話(印欧神話)に見える、共通の起源を持つ存在。

それが聖王イマ、冥王ヤマ、巨人ユミルを繋ぐ要素なんです。

■小話/閻魔と泰山解説祭――密教と陰陽道

ここで小話を一つ。

『FGO』における紫式部は、日本最強と名高い陰陽師・安倍晴明からの手ほどきを受け、相手の心の声を字幕付きで暴露する「泰山解説祭」なる術を習得しています。ジョジョ5部のスピンオフ小説に登場するヴードゥー・チャイルドもビックリな性能です。

今回はそれが小野篁――伝説において閻魔大王の補佐をしていたという人物に対しても見事に発揮されましたね。

泰山解説祭は、明らかに安倍晴明が行った陰陽道の秘儀「泰山府君祭」が元ネタ。そしてこの「泰山府君」なる神は、仏教の閻魔大王と密接な関係を持っていたりするんです。

まず、泰山府君の方から紹介しましょう。

泰山府君はその名前からも分かる通り、『古事記』や『日本書紀』には登場しない「異国の神」です。泰山府君は中国の道教における冥界の王で、死者が集う霊山である「泰山」の神です。別名「東岳大帝」とも呼ばれます。

道教において、泰山府君は人間の寿命を管理するとされます。それが日本に伝播し、陰陽道の主祭神になりました。

京都市左京区にある赤山禅院(天台宗)の本尊である「赤山明神」は、実はこの泰山府君に他なりません。

泰山府君が寿命を支配する神であるためか、この神を本尊とする泰山府君祭は「人間を蘇生させる」という効力を持っています。伝説においても、安倍晴明は泰山府君祭を執り行って三井寺の僧侶を死の淵から蘇生させています。

そんな泰山府君は後に仏教の体系にも取り込まれ、地獄を統べる閻魔大王――密教における焔摩天の眷属とされました。言わば、冥界のナンバー2みたいな感じです。また、泰山府君は「太山王」となり、地獄を統べる「十王」の一人でもあります。

そんな泰山府君は病人に対する修法において、非常に重要な役割を担っており、仏典『焔羅王供行法次第』では次のように記されています。

「能く王(閻魔王)に乞いて死籍を削り、生籍に付す。病者の家に到らば、多く太山府君(泰山府君)の呪を誦す」

この「死籍」は、閻魔大王が持っているとされる死者のリストのこと。つまり、それから名前を消すためには泰山府君の真言「オン・アミリテイ・ガノウ・ガノウ・ウン・ソバカ」を唱えるべきとされたんです。

ここで泰山府君の真言を唱えることから、こと病気平癒に際しては閻魔大王よりも泰山府君の方が重要視されていたことがわかります。

安倍晴明が泰山府君際で仏僧を蘇生させたのも、密教に対する陰陽道の優位性を説く、という意味合いがあったのかもしれません。

もうそろそろ安倍晴明は来るとは思うんすけどねぇ……いつ実装なんでしょうかねぇ……

アーラシュと聖王イマ/星5実装の願いと推測

最後に「結局アーラシュとイマってどんな関係があんの?」的な部分を纏めて終わりにしたいと思います。

もちろん原典の神話において、アーラシュとイマは直接的な関係はありません。しかし、アーラシュが仕えていたイラン王「マヌーチェフル」は大英雄フェリドゥーンの曾孫。系譜を遡っていけば、先祖に第二代イラン王・タフムーラスがいます。なので、マヌーチェフルの家系は最終的にイマ(ジャムシード)に行きつくんです。

また、アーラシュが「千里眼」のスキルを持っているように、イマもまた「ジャムの杯」を用いて万象を見通す力を持っています。さらに、『アヴェスター』において、イマは主神アフラ・マズダーから「黄金の矢」を授かっています。

ニトクリスオルタや小野篁は、多分「アーラシュからイマ(閻魔と同源の存在)の加護を感じ取っている」的なニュアンスのように思えますが、巌窟王がモンテ・クリスト霊基で実装された辺り、アーラシュを星5で新規実装される可能性も少なくありません。

ある意味では、神霊オーディンの疑似サーヴァントとなったクー・フーリン(キャスター)にも近いかもしれません。

オーディール・コールの最後を飾る奏章Ⅳ。

イタリアのフィレンツェを舞台とするこの章では「ルーラー」が主題です。イランを統治した伝説的な王であるイマがこのクラスで実装されても不思議ではありません。

加えて、PVには『神曲』――即ち、詩人ダンテの地獄巡りを描く大叙事詩の名がありました。

閻魔大王の補佐を務めた小野篁が登場し、イマと同源の存在に冥府の王であるヤマがいることから、もしかしたら奏章Ⅳで聖王イマ名義のアーラシュが来るかも……?

泰山府君も絡めれば、

三井寺の蛇女房(ついでにザッハーク)⇒三井寺の僧侶⇒泰山府君祭で復活⇒泰山府君⇒閻魔大王⇒インド神話のヤマ⇒イラン神話の聖王イマ/ジャムシード匂わせ⇒アーラシュ(イマ)実装!

的な流れかなぁというのが、僕の所感です。

新春開幕の奏章Ⅳ。

現状でも古代インドの転輪聖王たるルーラー・アショカ王がほぼ内定してるんで楽しみですね。

キリスト教文学である『神曲』が一つのテーマになりそうですし、何処ぞの海割りの聖者が来てくれれば言う事ないんですけどねぇ……来ないかなぁ……

終わりに

いかがでしたでしょうか。

アーラシュ=イマ=閻魔的なノリは個人的にインド・ヨーロッパ語族の比較神話学的な部分が盛り込まれててテンション上がりましたね。

久々に本棚から色々引っ張り出しましたよ。

他にも色んな神話学・宗教学の話について呟いたりしてるんで、もし良かったらTwitterの方も覗いてってくださいな。

ほぼメインのアカウント↓

#いいねの数だけ本棚の本を紹介する

— 樹齢二千年【崩壊3rd読了までオンパロス出禁】 (@theurgia_Isvara) January 27, 2024

やります!!!!!!!!!!(鋼の意思)

ちょくちょく動く趣味兼避難垢↓

【告知】

— 樹木 (@theos_Isvara) December 28, 2024

サークル「樹齢二千年」、冬コミは型月島の【東g21a】に出展します!

頒布物はFateシリーズの神話・宗教用語解説本3種。

新刊が『エルメロイⅡ世の冒険』

既刊が『事件簿』と『Apocrypha』です!

FFであれば取り置き致します〜!

#C105

#C105お品書き

#コミックマーケット105 pic.twitter.com/26uQG7TbrO

それでは、またお会いしませう。

ここまで読んで頂きありがとうございました(:3」∠)

参考文献

ジョン・R・ヒネルズ著、井本英一・奥西峻介訳『ペルシア神話』青土社

岡田恵美子著『ペルシャの神話』ちくま学芸文庫

フェルドウスィー著、岡田恵美子訳『王書 ペルシャの神話・伝説』岩波文庫

青木健著『ゾロアスター教』講談社選書メチエ

メアリー・ボイス著、山本由美子訳『ゾロアスター教 三五〇〇年の歴史』講談社学術文庫

岡田明憲著『ゾロアスター教の悪魔払い』平河出版社

岡田明憲著『ゾロアスター教 神々への賛歌』平河出版社

上村勝彦著『インド神話―マハーバーラタの神々』ちくま学芸文庫

小林登志子著『古代オリエントの神々』中公新書

斎藤英喜著『陰陽道の神々 決定版』法蔵館文庫

定方晟著『須弥山と極楽』講談社現代新書

谷口幸男訳『エッダ―古代北欧歌謡集』新潮社