【塾選び】低学年塾・通信教育の比較と中学受験へのロードマップ

中学受験をする・しないに関わらず、小学校低学年の習い事として塾や通信教育を選ぶ方も多いと思います。

中学受験を前提にした場合でも低学年では、中学受験塾に通う、公文や算数教室などの学習塾に通う、通信教育で自宅学習などいくつかの選択肢が考えられます。

中学受験が本格的にスタートする4年生(正確には3年生の2月)までに、どんな学習環境があってどのくらいの費用を想定しておけばいいのかを把握し、検討する材料にしてもらえればと思います。

【こんな方におすすめ】

小学校低学年の学習方法を具体的に検討している方

中学受験の準備を考えておきたい方

今どきの教育環境について何となく興味がある方

中学受験塾でも、低学年の通塾は週1回かせいぜい2回で金額感も月1万〜2万円程度なので、あくまでも習い事のひとつとして通わすこともできると思いますし、高学年では一気に費用感が上がるので、先を見据えて低学年では費用を抑えておくというのもひとつの考え方だと思います。

それらの塾・通信講座の内容がどんなもので最終的にどういうルートにつながっていくのかと、それぞれの費用感を横並びで比較していきます。

低学年→中学受験へのロードマップ

大手に限った選択肢ではありますが、それぞれのサービスを経由して中学受験に至るまでをロードマップとしてまとめてみます。実際には中堅塾・個人塾・個別指導など色々なタイプの学習環境があるとは思いますが、ここでは代表的な中学受験塾と通信講座に絞っています。

【比較対象】

中学受験塾:サピックス・四谷大塚・早稲田アカデミー(早稲アカ)・日能研

通信講座:進研ゼミ・Z会・ピグマキッズくらぶ・リトルくらぶ

その他:公文式

4大塾と通信講座以外では、選択する人が多いと言われる公文式も並べてみます。また、通信講座は中学受験コースがあればそちらを選択することにします。(Z会は通塾型である東大進学教室とZ会エクタスも参考までに入れています)

これでロードマップを作ると次の感じです。(6年生は5年生と変わらないので省略)

公文式は4年生以降もありますがここでは省略しています

基本的には4年生からが中学受験塾のカリキュラムスタートとなっていますが、各塾ともそれ以前からの入塾受け入れをしていて、早期からの囲い込みを推進しているのがわかります。

通信教育の方も、単に小学校の勉強サポートだけに留まらず、そのまま中学受験までサポートできるような講座を作ってきているのがわかります。

大きな分岐点は、①3年生に上がるとき、②4年生に上がるときの2回で、最終的に中学受験まで続くサービスをどこにするかはそのタイミングで選ぶイメージになるかと思います。そしてそれを踏まえて、低学年で何をやるかを選ぶ、という感じになるでしょう。

サービスごとに少し内容を深掘りしていきます。

進研ゼミ小学講座

進研ゼミ小学講座には、紙ベースのチャレンジと、専用タブレットを使うチャレンジタッチがあります。この2つで内容や難易度に大きな違いはなく料金も変わりません。

基本的には家庭で学習し、月に1回添削教材を提出するという、いわゆる通信教育です。

オプション講座が多数ありますが、中学受験に繋がるものに絞ってロードマップを作ると以下の感じです。

ベースの小学講座とは別に、中学受験や公立中高一貫校受検へと繋がる思考力系と作文系のオプション、さらに別建てで中学受験講座が設定されています。これらは単独受講も可能なので、例えばチャレンジは取らずに中学受験講座だけを取るといったことも可能とのことです。

各オプションについて少しだけ深掘りします。

考える力・プラス講座(1〜4年生)

思考力系の問題を解くテキストや実験教材からなるオプション講座です。

1年生を2ヶ月分だけ見てみた印象でしかないですが、規則性やつるかめ算などにつながっていくような問題で、中学受験算数や国語記述をやや先取りでやっていくイメージを持ちました。

我が家は挫折しましたが、これらを自分で楽しく解いていくことができるなら、中学受験には間違いなくプラスになると思います。(無理やりやらせたり、隣で親が代わりに解いて解説するようなやり方になるならオススメできません)

考える力・プラス講座(5・6年生)

サイトで明確に"公立中高一貫校受検レベルの思考力・表現力が身につく!"と謳っている通り、公立中高一貫校の適性検査を意識した教材です。

教材は、メインテキスト(12回分/月)・映像授業・添削問題・ワークの4つから構成されていて、演習量としては十分なものが提供されていると思います。記述や作文は第三者の添削が必要なので、その部分で親御さんのサポートは必要かもしれません。

作文・表現力講座(3〜6年生)

作文に特化した講座です。こちらも適性検査へと繋げることを意図していると思われますが、よりベーシックというか、書くことの基盤を作ることにフォーカスしていると考えられます。

教材は2ヶ月ごとで週1回取り組むことが想定されているので、補助的な教材と位置付けられていそうです。

考える力・プラス 中学受験講座(4〜6年生)

国私立受験を前提に考えられているのがこちらの講座です。

内容の深さや難易度まではわかりませんが、カリキュラムを見る限り学校の授業ではなく中学受験塾の進度に合わせているので、中学受験勉強としての違和感はないですね。

教材は、月ごとの授業テキスト・演習ワーク・添削問題・映像授業から構成されています。

どの辺りまでの学校を狙えるかについては、Q&Aに偏差値55〜65と書かれています。体験談には田園調布学園や高輪が上がっているので、首都圏模試の偏差値55〜65くらいまでをターゲットとして捉えれば良いのではと思います。

模試の計画や受験プランなどは家庭で考えなければいけないでしょうが、自宅学習できるタイプであれば検討してみてもいいのではと思います。

その他オプション講座

上で挙げたもの以外には次のオプション講座があります。

ここでは特に触れませんが、必要と感じるものがあれば追加してみるのも良いかと思います。

詳しくはこちら:

→【通信講座比較】進研ゼミ小学講座の特長・内容・費用を徹底調査

Z会

大きく次の3つのコースがあります。これらは基本的に家庭で学習し、月に1回添削教材を提出するという、いわゆる通信教育です。

コースは、タブレットコース(iPad)・小学生コース(紙ベース)・中学受験コース(3年生から)の3つです。オプション講座は単体受講はできず、小学生コース(一部タブレットコースも可)に追加して受講する形になります。

タブレットコースはハイレベルもなく中学受験の方向性からは離れていそうなのでここでは除外し、残り2コースとオプション、あとは通塾コースについてロードマップにします。こんな感じです。

ここからは、コースとオプションを少し深掘りします。

中学受験コース(3〜6年生)

映像授業と演習をベースに、月1回の月例テストで復習する学習サイクルとなります。長期でも半年ごとの半期振り返り・復習・実力テストで反復するかたちになっていて、中学受験塾と似たような学習サイクルといえるでしょう。

合格実績を見ると筑駒・開成・桜蔭といった最難関校へもそれぞれ2桁以上の合格者を出しているので、通信教育だから最難関は無理じゃないか、という先入観は捨てて検討できると思います。

Z会をメインに据えるトータル指導プラン以外にも、1教科からの受講や要点集中プランなどもあるので、塾と併用しながら使うこともできるのが特徴的です。(合格実績には塾と併用している人も含まれていると思うので、その点は割り引いて見る必要はありそうです)

みらい思考力ワーク(1・2年生)

思考力系の問題を解くテキスト教材です。進研ゼミの考える力・プラス講座と似たような位置付けの教材で、中学受験算数や記述を先取りするような内容と考えられます。

これも進研ゼミのものと同様、自分で楽しく解いていくことができるなら中学受験には間違いなくプラスになると思います。(無理やりやらせたり、隣で親が代わりに解いて解説するようなやり方になるならオススメできません)

思考・表現力(3・4年生)

教科の枠をこえた複合的な問題を解くテキスト教材です。

Z会の表現では、"高校・大学入試で必須となる「課題発見力・課題解決力・表現力」を養う"となっていますが、公立中高一貫校の適性検査も意識したものと考えられます。5・6年生の適性検査講座へと繋げていくコースでしょう。

英語(3・4年生)

英語は3・4年生ではオプション、5・6年生では教科学習に組み込まれます(5教科選択時)。

テキストベースの「読み」「書き」だけでなく、スマートフォンやタブレットを使い「聞く」「話す」へも対応し4技能をバランスよく伸ばします。5・6年生では月1回、外国人の先生とのオンラインレッスンもあるようです。

作文/公立中高一貫校作文(5・6年生)

文章を書く手順を学び、表現力を身につける講座です。

メインテキストで月3回書く準備を進め、月1回 "てんさく問題"を送って添削指導を受けるというサイクルで学習します。

6年生は5年生と同様の作文講座を取る以外に、公立中高一貫校作文講座で受検対策を行うことも可能です。

公立中高一貫校 適性検査(5・6年生)

その名の通り適性検査を想定したテキストで、"長文問題"や"複数資料の読み取り問題"などへ対応します。

メインテキストでの学習と提出課題(5年生は月1回、6年生は月2回)の添削指導のほか、難関校対策の特別回が年3回あります。

Z会の教室 国私立中学受験コース

Z会による通学+オンラインの塾です。首都圏中学受験はZ会東大進学教室という名称でしたが、単にZ会の教室という名称に変更になったようです。関西圏はZ会京大進学教室のまま継続しています。

Z会の教室は、東京・神奈川・埼玉で20教室(2024年時点)、関西圏で5教室、その他静岡県と宮城県にも1教室ずつあります。中学受験(国私立受験)に対応している校舎と、中学受検(公立中高一貫校受検)に対応している校舎の2種類があります。受講料は月によって異なりますが、大手塾よりやや安いイメージのようです。

合格実績は、2023年で渋渋・芝など、2024年は雙葉・早稲田・慶應普・海城などが出ており、四谷偏差値60〜65くらいまで実績的には対応できているようです。

Z会でも高学年から通塾したいという要望には応えられるようになっています。

Z会エクタス栄光ゼミナール

Z会と栄光ゼミナールの合弁で作られた最難関向けの塾です。池袋校・渋谷校・吉祥寺校・自由が丘校・たまプラーザ校・成城学園校の6ヶ所です。

1〜3年生のコース(算国のみ週1日)と4〜6年生のコース(4教科)があります。費用は公開情報がありません。

Z会×エクタス 最難関中学受験プレミアム講座

こちらは筑駒・開成・桜蔭のみをターゲットに絞った講座で、御茶ノ水校での校舎受講とオンライン受講があります。

4年生で年5回、5年生で年9回、6年生で年15回という講座なので、他の塾やサービスで学習しつつピンポイントで志望校対策をするような位置付けになると思います。

詳しくはこちら

→【通信講座比較】Z会 低学年向けコースの特長・内容・費用を徹底調査

サピックス(+ピグマきっず)

サピックスだけでロードマップを作るとこんな感じです。

それぞれ低学年の部分について深掘りします。高学年の費用についてはこちらの記事をご覧ください。

サピックス(通塾型)

低学年の授業で大切なことは、まずは学習に興味を持ち、楽しく授業を受けることです。

サピックスのサイトにこうある通り、勉強するというより興味を持たせることに主眼が置かれるのが低学年のカリキュラムとのことです。

1〜3年生とも週1回の通塾となっています。

1年生からテストがあり、授業時間内での確認テスト・復習テストと、年3回の組分けテストがあり、これによってコース昇降があります。3年生では実力診断サピックスオープンという公開模試も実施されます。

学習内容は興味関心を育むことに力点が置かれていますが、他塾よりも早い段階からテストが実施されコース昇降もあることで、競争環境が強い点が特徴と言えそうです。

参考URL:

ピグマキッズくらぶ(通信教育)

思考力・記述力に特化した通信講座です。進研ゼミの考える力・プラス講座やZ会のみらい思考力ワークと同系統のイメージでしょう。

算数と国語の2科目で、メインテキスト・ドリル・添削問題で構成されています。

ピグマキッズは4年生までなので、その先はサピックスへ入室することが想定されていると考えられます。

詳しくはこちら

→【通信講座比較】ピグマキッズの特長・内容・費用を徹底調査

四谷大塚

四谷大塚だけでロードマップを作るとこんな感じです。

それぞれ低学年の部分について深掘りします。高学年の費用についてはこちらの過去記事をご覧ください。

四谷大塚(通塾型)

低学年の指導方針は "学ぶ楽しさを知る。"とあり、やはりサピックスと同じように低学年では楽しく学ぶことに主眼が置かれたカリキュラムということです。

1〜3年生とも週1回の通塾となっています。

2年生からは月例テストが始まり、3年生ではそれに追加してリトルスクールオープンテストという各学期末の確認テストがあります。

3年生でも算数・国語中心の授業が組まれているのが、4教科型の他塾との違いになりそうです。また季節講習が他塾より多めな印象はあります。

リトルくらぶ・進学くらぶ(通信教育)

1〜3年生がリトルくらぶ、4〜6年生が進学くらぶです。

"四谷大塚の授業が自宅で受けられます!"と書かれている通り、動画授業を自宅で受けることがコンセプトです。

リトルくらぶは、予習ナビ(動画授業)・ジュニア予習シリーズ・ホームワーク・添削問題という構成で、動画授業でジュニア予習シリーズの解説を聞いてホームワークで演習するという、塾と似た流れが想定されています。

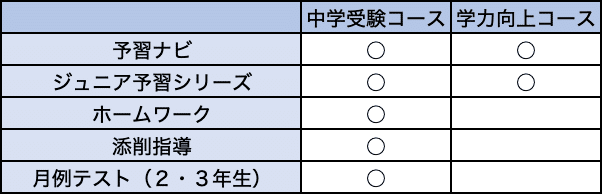

ちなみにリトルくらぶには中学受験コースと学力向上コースの2つがありますが、下の表の通り学力向上コースは授業だけになり演習がなく、これだけを受講してもあまり学力向上は望めないので、受講するなら中学受験コースがデフォルトになるかなと思います。

進学くらぶは四谷大塚の中学受験カリキュラムそのままを自宅で受けることのできる講座です。こちらは別の機会に深掘りしたいと思います。

詳しくはこちら

→【通信講座比較】リトルくらぶの特長・内容・費用を徹底調査

早稲田アカデミー

早稲アカは塾のみなのでロードマップにするほどではありませんが、一応こんな感じです。

*2年生の2月から3年生のコースとなります

1・2年生はスーパーキッズコース、3年生はジュニアコースという名称です。

スーパーキッズコースは、"「得点力」だけでなく「学びの礎」"を培い、自分で考え抜く力を身に付けるとしています。

ジュニアコースは中学受験やその後の学びの土台を作るとしています。具体的には "自分で解決方法を探る力を高めながら、カリキュラムに沿った単元学習にも取り組んでいく" とのことです。

1・2年生は週1回の通塾となっています。年に3回、授業内でジャンプテストが実施されます。通塾の代わりに映像授業を選ぶこともでき、その場合は授業料がだいぶ安くなります。

3年生の4月からは週2日となり理科・社会が追加され、少しずつ受験に向けた教科学習に入っていきます。ここからは2ヶ月に1回のマンスリーテストや、学期ごとのテスト(チャレンジテスト等)も実施されます。

ちなみにExiv御茶ノ水校でのみ、最難関中学を目指す1・2年生対象の特別選抜クラスが設置されています。

日能研

日能研は通塾型のみで、1・2年生はユーリカ!きっず、3年生から中学受験塾という区分けになっています。

1・2年生のユーリカ!きっずは、体験的な学びに取り組む「わくわくステップ」と、知識へとつなげる「ふむふむステップ」からなる講座です。知識の要素は(ことば・論理・数・図形・自然・社会生活)ということで、まあ結局は4教科のことですが、講義形式の授業ではなく体験型の授業を行なっているとのことです。

3年生は中学受験におけるステージⅠと位置付けられ、算数と国語の「予科教室」と理科・社会の「科学者講座」から構成されます。4年生から始まる教科という学びの前に、「感じる」「考える」「表現する」にじっくり取り組むとしています。

1・2年生は週1回の通塾日となっています。

3年生は系列や校舎によって開講講座が異なりますが、予科教室と科学者講座の両方を取ると週2回となります。また校舎によっては上位クラスを設置しているところがあります。3年生からはマイファーストテストという月1回のテストがあり、クラス分けがある校舎ではクラス昇降があるようです。

KUMON(公文式)

昔からある有名な公文式です。一斉授業形式ではなく個人個人に合わせた進度で進めること、徹底した反復練習により基礎の定着を図るというのが最大の特徴かと思います。

現在は、従来通りの公文式教室での学習だけでなく、オンライン&教室学習を選択できるようになっています。

算数・数学、英語、国語の3教科で、小学生の受講費は学年に関わらず1教科あたり7,700円(東京都・神奈川、それ以外は7,150円)です。教室での学習は週2日です。(ロードマップは書くほどのものがないので省略します)

東大生の1/3が幼少期に公文をやっていたというデータもあるくらいなので、低学年時に公文で計算力を鍛えて中学受験塾に入るという選択をする家庭も多くあるようです。

各塾・講座の費用比較

費用の比較は横並びで棒グラフにしてみます。

進研ゼミとZ会については、オプションなしと中学受験を意識したオプション入りの2パターン、中学受験塾については季節講習なしとありの2パターンで出します。公文は1科目でこの金額なので、2科目受講なら単純にこの倍になると考えてもらえればと思います。

ちょっとこれだと数が多くて見づらいので、金額の高い方に絞ってまとめます。(おそらく中学受験を意識している家庭はこちらで十分だと思われます)

やはり通信教育と通塾では費用に大きな差があるのがわかります。場所や講師の経費がかかるのでまあ当然ですね。季節講習のあるなしも大きいです。

ベースは通信教育で進め、季節講習だけお試しで塾に通うという選択肢もありだと思います。

なお4年生以降の塾費用については以下の記事をご覧いただければ、6年間トータルでの費用も計算できると思います。

→【塾選び】年間でかかる費用をスケジュールとともに比較(サピックス・早稲アカ・四谷大塚・日能研)

まとめ

以上、低学年向けの塾や通信講座を並べて比較しながらロードマップを見てきました。ざっくり傾向で分類するとこんな感じかと思います。

通信講座(進研ゼミ・Z会)

オプションが多数あり、通信講座だけでも公立中高一貫校受検と国私立中学受験へと繋がるロードマップがある。低学年は通信講座で高学年からは中学受験塾へ行く選択肢もあり。全体的に費用は抑えられる。通信講座(四谷大塚)

塾授業を自宅で受けられるようにしたもので、中学受験塾とカリキュラムは同じなので途中から塾へ切り替える選択肢もあり。全体的に費用は抑えられる。中学受験塾

低学年から通塾するコースは全塾にあり、基本的にはそのまま高学年まで進み中学受験を迎えるイメージ。サピックスには低学年のみ通信講座で費用を抑えることは可能、高学年では通塾になる。全体的に高額。

今回取り上げたのは通信と大手塾の低学年講座のみですが、算数塾やパズル教室なども無視できない存在感があるのが今の教育産業だと思います。色々な選択肢があると思いますが、ひとつの参考情報として使用してもらえればと思います。

また、高学年でどうするかも含めて考える必要はあると思うので、ロードマップも参考にしながら、子どもの学習環境を検討する材料にしてもらえればと思います。