アニメ『進撃の巨人』完結ありがとう。/「私たち」と「物語」の「循環する生」

『進撃の巨人』をめがけて生きていきたい

11/5,24時、NHKで『進撃の巨人』ファイナルシーズン完結編(後編)が放送された。つい、一日前のこと。とてもよかった、ほんとに良かった。そうとしか言えない、すごくよかった。エレンとミカサが結ばれないことが心残りだけど、もう何も言うことはできない。心の底から憧れるし、揺すぶられた。進撃の巨人は大好きな作品で、人生の悩みとか、自分の生きる意味とか、そういう投げやりな気持ちの道しるべだと、個人的に思っている。いろんなものをこの作品から汲み取りたい。その思いで今回書いている。

ちなみに、推しは、ミカサ、ヒストリア、ユミル(調査兵団)の三人。

ユミルの姿を今日の放送で見られて、ほんと良かった。

衝撃の最終話:残酷で、そして美しい構図

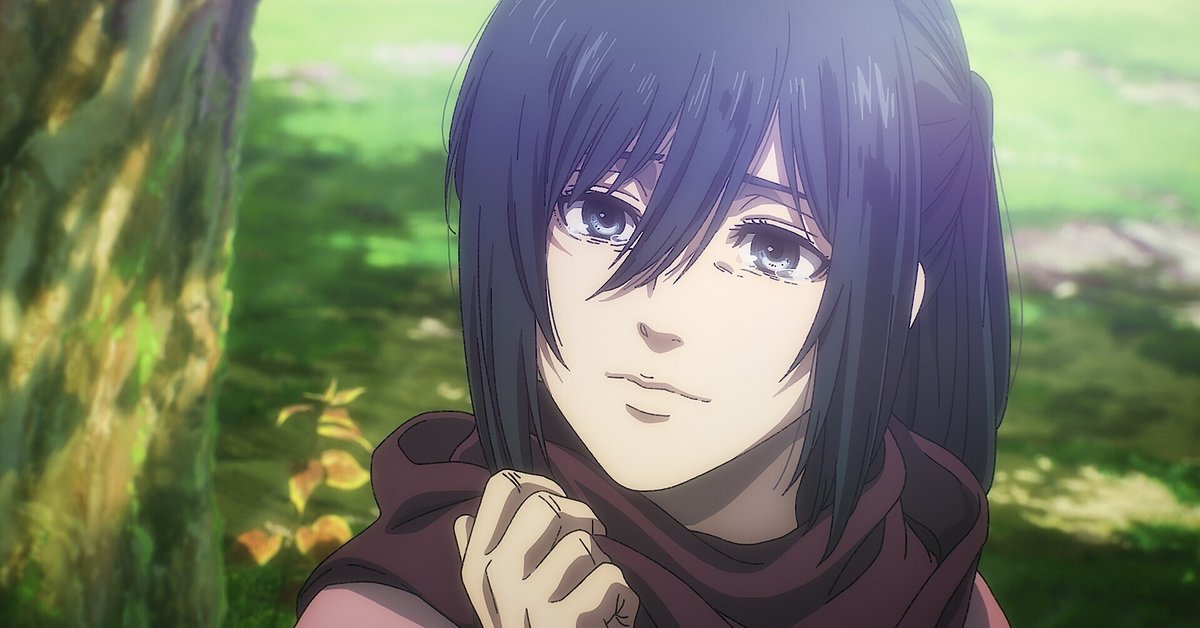

私の記憶にこびりついて離れないシーンである。

愛する人の生首に接吻をする。これを見ると何とも言えない感情が湧き出てくる。

生首という生理的なおぞましさが、一種の崇高さへと昇華した瞬間とでもいうべきか。むしろ、「生首」、「接吻」という生理的な快、不快の対極にある二つが、「ミカサの愛」という一点において結びつくことがここまで感情を強く揺さぶっているのかもしれない。愛する人が世界を滅ぼそうとするとき、自ら彼を手にかけた後でしか、愛を伝えられなかった。そんな悲恋も感じる。

ミカサについて私が感じていることは後にも触れるが、ここではみなさんがこのシーンをどう感じたか問いかけてみたい。

人間賛歌の調査兵団

「調査兵団は夢見がちで、諦めが悪い」

このアニメ最終話、ジャン・キルシュタインが同じようなセリフを二度発している。エレン巨人の背骨の上でライナーを助けようと啖呵を切る時と、物語ラストで和平大使としてパラディ島に向かう船内である(引用箇所はこちら)。

物語を振り返ると、「調査兵団」の団員たちはやはり、『進撃』のキャラクターたちの中でもカッコ良い生き様のキャラが多かった。彼らは何が他のキャラクターと違ったのか。『完結編』以降、ハンジやリヴァイの口から戦死した仲間へ何度も言及があるが、ここで団員たちがどのような人間だったかをまとめると次のように言えるだろう。曰く、

「命をかけて人類の自由を求める人々」

「パラディ島だけでなく、全世界の平和を願える人々」

フロックはじめイェーガー派の団員はここから除外したい。あくまで、ハンジやリヴァイが思い起こす、いわば古参の同志たちのことだ。『進撃の巨人』は、マーレ編前までの前半では、「巨人」を敵とみなして人類(厳密な区分としてはパラディ島の人間)の自由を取り戻すために戦う、という構図がメインシナリオだった。つまり、その前編で死んでいった仲間たちは、ほかの大陸の事やましてエルディア人への迫害などの物語後半部で明かされることは知らなかった。

そんな彼らがなぜ、「エレンの虐殺からパラディ島だけ生き残れば良い、なんてケチなこと言う奴はいないだろう」とハンジやリヴァイに言わしめるのか。それは、彼らが「人間の自由」を追い求めてその尊厳のために戦うことの根底には、人間賛歌とも表現できる価値観があるからだ。人間賛歌は勇気の賛歌!。

どういうことか整理しよう。アンチテーゼとして、やがてイェーガー派を率いることになるフロックをここで挙げたい。彼は新米団員として「ウォールマリア最終奪還作戦」に生き残るも、後に、パラディ島をマーレをはじめとする世界から守るために、エレンの地ならしを援護する立場をとっていく。彼に無く、古参の団員にはあったもの、それは「命を懸けてまで自分ではない何かのために動く覚悟」ではないだろうか。

「ウォールマリア」の時を思い出してほしい。フロックは終始、巨人に怯え戦闘を拒絶する様子が描かれていた。これは単に彼が小心者だった、ということではない。彼は「心臓を捧げる」という一種の信念を持てなかった、具体的にすると、死に直面した自分を支え得る「思いきり」、言ってみれば「自分の殻を破る」ことができなかったのだと言えないだろうか。そこには、自分の利害(生命)を超えたものを想像し得るか、という篩があったのだ。イェーガー派を率いてからも、フロックはあくまで、自分=パラディ島、という拡張の中でしか戦えなかった。

つまり裏返って言えば、古参の団員たちは自分の利害を超えた行動原理(=心臓を捧げよ!)を見すえることができ、それが命を懸けて戦う原動力となっていたのだ。その原理は、賛歌とも言える確信を持っている。それはある意味では「夢見がち」な信念と言われたかもしれない。なぜならそれは、現在では達成されていない物事の「可能性」を目指すものであり、現実主義と相容れない側面を持つからだ。しかし、今現在の自分の置かれた環境を超えていこうとする、現実の「先」を信じる姿勢はやがて、「他者」「世界」へと繋がっていき、「壁外人類を地ならしから救う」という形で「強さ」を発揮したと言えるのではないだろうか。

そのような「強さ」をもたらす「人の生き方」こそ、『進撃の巨人』が全編を通して私たちに教えてくれたものだと感じている。そんな「強い生き方」「可能性を目指す信念」を描いたこの作品それ自体こそ「人間賛歌」だと私は言いたい。

ミカサ・アッカーマン

上の章では、人間的「強さ」を体現する存在として調査兵団を挙げた。ここでは、別種の「強さ」を現わした人物として、本作のメインヒロイン(エレミカしか勝たん!、エレヒスも良いがやはりミカサを推したい、、)であるミカサ・アッカーマンを挙げる。

彼女は、調査兵団的信念とは別の形で精神的な強さを見せた。その場面こそ、この記事の二章であげたあのシーンの直前、エレンを自らの手で殺すところだ。なぜミカサは、愛しているエレンを手にかけることができたのか。この問いへの回答は例えば、以下のものが挙がるだろう。エレンが意図的に作り上げた「道の世界で」エレンとミカサの二人で暮らすifルートを体験できたから、そこでエレンの愛を確信できたから、エレンが自分の死後もミカサには幸福に生き続けてほしいと思っているのを知ったから、エレンがミカサにこそ自分を止めてほしいと願っているのが分かったから。などなど。

しかしここで敢えて、ミカサの内面の変化を深堀りしたい。端的に言うと彼女は、「エレンを失うこと」を受け入れる覚悟ができたということである。当たり前のことである。だがそれは、諦観のような消極的なものではなく、「自分でエレンを殺す」という行動にまで移せるもっとタフなものだった。これについて具体的なモチーフが作中である。「マフラー」である。

ミカサは、エレンとの決別以降マフラーを携帯することができなかった。なぜなら、エレンから貰ったそのマフラーは、決別した今となっては、エレンに拒絶された苦しみを呼び覚ますものであり、「マフラーを巻いてエレンにすがる自分」と「今ではエレンの傍にいることができない現実」のギャップに耐えられなかったからだ。

しかし、エレンを手にかける直前、ミカサは首にマフラーをしっかり巻き付けて彼のもとに赴くのだ。エレンとの別れは決定的である。愛情と別れという対立を引き起こすマフラーを敢えて身に着けたのは、ミカサがその対立を、そしてそこから来る苦しみを受け入れ、先に進んでいこうとする覚悟の表れに他ならない。

ミカサの変化は、以上のような「覚悟」だけではない。エレンを殺す決意をした後、仲間たちに「私に手を貸して!」と叫ぶのだ。思えば、ミカサが周りをこのように巻き込むのは初めてのことではなかったか。

「私は強い、すごく強い、ので…」という有名な場面があった。この時ミカサは、エレンが死んだ(と思われていた)ショックで理性が働いておらず、周りを叱咤する言葉の裏に、ニヒリズム的、デカダン的な投げやりさがあった。そのせいで立体機動に失敗し、巨人に追い詰められる。

ここで、「この世界は残酷だ…」となるのだが話を戻す。完結編で、「エレンを倒すから手を貸して」と周りに伝えた時、ミカサは自分の行動に確信を持ち、計画性を持っていた。さらに言えば、「彼女自身」のことを尊重した形で、つまり「自分が自分自身のために自分自身の意志で」実行したのだ。

これは、エレンとの今までの関係性から見ても重要だ。行動原理がずっとエレンであり、エレンのためなら死をも辞さなかったミカサが自分を「主体」として立てられたこと。これはエレンの望んだ形ともなるであろうし、この「主体」の確立の後でこそ一層、それまで以上に、エレンに対するミカサの「愛」は深みを帯びたのだ。(ここでやっと、引用したキスシーンを回収できる。そのような「自立」と「愛の形」は始祖ユミルを解き放つ鍵でもあっただろう)

群像劇、そして大河物語として

今まで、「調査兵団」と「ミカサ」の行動原理や信念について考えてきた。記事後半では、『進撃の巨人』全体の物語構造に目を向けたい。マーレ編以前以後で二つに分けるとしたら、前半は人間個人個人の葛藤を描いた群像劇、後半は国同士の戦争や人の争いを描いた戦記物と言えるだろう。

前半部分も、人間心理についての教訓、哲学的なテーマが散りばめられていてとても面白い。しかし、後半にマーレ編が描かれたことで、作品の主題が変化していく。つまり「大河物語」となっていくのだ。どういうことかというと、前部の「エレン、ミカサ、アルミン」たちの群像劇が、後半では、人類共存という抽象的なテーマに包括され、「物語内物語」とも言うべき「参照点」となるのだ。つまり、懐かしい青年期の「思い出」、登場人物たちを作ってきた「過去の経験」となるのだ。

例えば「ミカサたちにとってのエレンとの思い出」や「ハンジやリヴァイにとっての戦友たちとの記憶」のような形だ。このような前編での細かな生活の記憶や感情が、マーレ編、ひいてはエレンとの決戦における「地ならし阻止」という人類普遍的な思いへと、緩やかにつながっていると言えないだろうか。

この世界は残酷だ、そして、とても美しい。

「ミカサ・アッカーマン」の章でも紹介した有名なセリフである。

エレンは死んでしまったが、エレンが教えてくれた世界のすばらしさを受け取り続けるために生きなければならない、そのような意思を表したミカサの言葉だった。

ここで、前の章とのつながりも踏まえて、そのような「世界のすばらしさを教えてくれた過去」の記憶が完結編においてどのように作用しているか考えたい。ここでモチーフとして思い出したいのは「海を見に行く」ことの表象としての「貝殻である」。

調査兵団が、「ウォールマリア奪還戦」の三年後、ついにパラディ島の海岸線に進出し、皆で海に浸かるシーンでこの「貝殻」は現れる。アルミンが「貝殻」を拾うのだ。そしてこの「貝殻」は完結編で再び現れる。エレンの死の直後、アルミンが「道の世界」で、様々に場所を変えながらエレンと最後の会話を交わす場面である(正確には、アズマビト船の船上にアルミンがいる時に意識内世界で交わしたものであり、エレンの死の直後、その抹消されていた会話の記憶がよみがえる形となる)。

「貝殻」が出てくるのは、地ならしで血の海となった荒野にて、エレンがその手に、地ならしで死んだ人々の髪や死肉を掬ってみせる箇所。エレンはここで、人類の八割を殺した、とアルミンに自らの罪深さを淡々と告げる。「何という事を、、」と絶句するアルミンだったが、ここで血の海からこの「貝殻」を拾ってみせるのだ。そして告げる、「エレンに海の存在を教えたのは僕だ。地獄で会おう、ずっと一緒だ」と。「僕を壁の外に連れて行ってくれてありがとう」ともアルミンは言う。

このやり取りをどう捉えるのか。これは文字通り、「幼少期のエレンとアルミン」の関係に戻ったと考えるべきだ。当たり前だ言うかもしれない。実際この二人の会話は当初、小さい頃の背丈の二人から始まる。しかし単に幼少期に戻ったわけではない。「幼少期に戻る」という目的のために今までの道のりがあったと言うべきなのだ。壁の外の世界を本の中で知り、それをエレンに話したアルミン、アルミンと一緒にそんな世界を見るという約束を果たしたエレン。仲良しだった小さい頃の二人の素朴なやり取りそのものである。

思えば『進撃の巨人』は、「過去」への回帰を目指すモチーフが多かった。「帰れなくなった故郷に帰る」と言い続けていたライナーとベルトルト、父親のもとに帰ると願っていたアニ。小さい頃に抱いた壁内人類の歴史への疑問を探り続けたエルヴィン。更に、完結編のラスト、「いってらっしゃい」とミカサに口づけをされたエレンが、『進撃の巨人』冒頭の子供のエレンとして「長い眠り」から目覚め、ミカサに起こされるシーン。「始祖」の力を持つエレンも、自分(やその他の人物)の過去に介入しては、「地ならし」のシナリオに向けて彼らの意志を操作してきた。

この作品は人類の戦争を題材にとって、「歴史は繰り返す」ことを表現している、と良く言われる。その通りである。その「歴史」を今、個人レベルの「人生」として見た時、この言葉は、「過去」を目指すことによって人生という時間が円環をなす、そのようなものと捉えられないだろうか。永劫回帰や輪廻転生と流れを同じくするこの発想は、主人公エレンについても言えるだろう(死後のエレンが「鳥」に生まれ変わって世界を回り、物語ラストでミカサのもとに戻るのだ、という解釈があるのを踏まえるとより考えられるかもしれない)。今を生き続けることは、何らかの形で過去の幸福な時間に戻ることを意味し得る。そのような人生の姿を『進撃の巨人』は示唆している。

「この世界は残酷だ、そして、とても美しい」。このミカサのセリフは、未来への希望や世界の在り方への言及にとどまらない。それは、「幸福であった過去」という地点を、自らの「生」の、始点にして終点でもある、という、そんな崇高さへ昇華する言葉でもあったのだ。

「物語」の形で切り開かれる「生」

「みんな知りたくなるはずだ、僕たちの物語を」

以上のように私がキャラクターの「過去」にこだわってきているのは、物語前半の「群像劇」があまりにも鮮烈だったからだ。正直な話、後半のマーレ編は、なかなか個人個人の実存に関わる葛藤などの描写が少なく、前半の流れはどうしたのか、と少なからず思っていた。しかしそのように考えた時、『進撃の巨人』という作品全体の性質が見えてきた気がする。マーレ編の以前以後のストーリーラインは、群像劇で示されるような「実存的な生」の無意味さやそれとの断絶とは違うのだ。

それは何か、「忘却」に似ている。主人公たちは「大人」になるし、「人類とパラディ島」という政治的な問題にぶつかるばかりで、昔のような内面の葛藤や「幸せだった時間」から離れざるを得ない。しかしそれは束の間のこと。いずれは「幸福な過去」に戻るためだと前に述べた。いずれそこへ戻るためには、そこを一旦離れるしかない。そんな不思議な理屈が見える。そして、そこを離れている時でも人は、「物語」という形で、「幸福な過去」を保存している。パッケージ化する、とも言えるだろう。パッケージ化されたそれは、「幸福な過去そのもの」の輝きには及ばないかもしれない。だがそれは、私たちに必ずその存在を思い出させてくれるのだ。

「みんな知りたくなるはずだ、僕たちの物語を」。アルミンは彼らの人生の道のりに、物語最後で言及する。これは、『進撃の巨人』という作品の枠を超えて私たちに届く言葉だ。私たちは人生の途上にある。それはきっと、幸福な一瞬をはじまりとして、そこを再び目指す旅だ。道を歩くうちに幸福を見失うこともあるだろう。どこを目指すべきか分からなくなるかもしれない。そんな時、自分の中でパッケージ化された「過去の物語」を思い出してみたい。それが無理な時は、『進撃の巨人』の「物語」でも良いだろう。そうすればきっと、自分が「道」の上にいると分かるだろう。その流れは大河のようであり、自分が向かう先や、繋がっているものを再確認させてくれるはずだ。願わくは、そんな「自分の先」を垣間見て、私たちが「強く」生きていけることを祈ってこの記事を終わりたい。