ep60 西熊野街道(十津川街道)

遅れた道路整備

今は国道168号線が走って便利になった十津川村ですが、村境の北から県境の南まで車が全線通行出来るようになったのは昭和34年(65年前)と、ごく最近の事です。元々整備を開始したのが明治40年。半世紀程かけて国道が作られました。

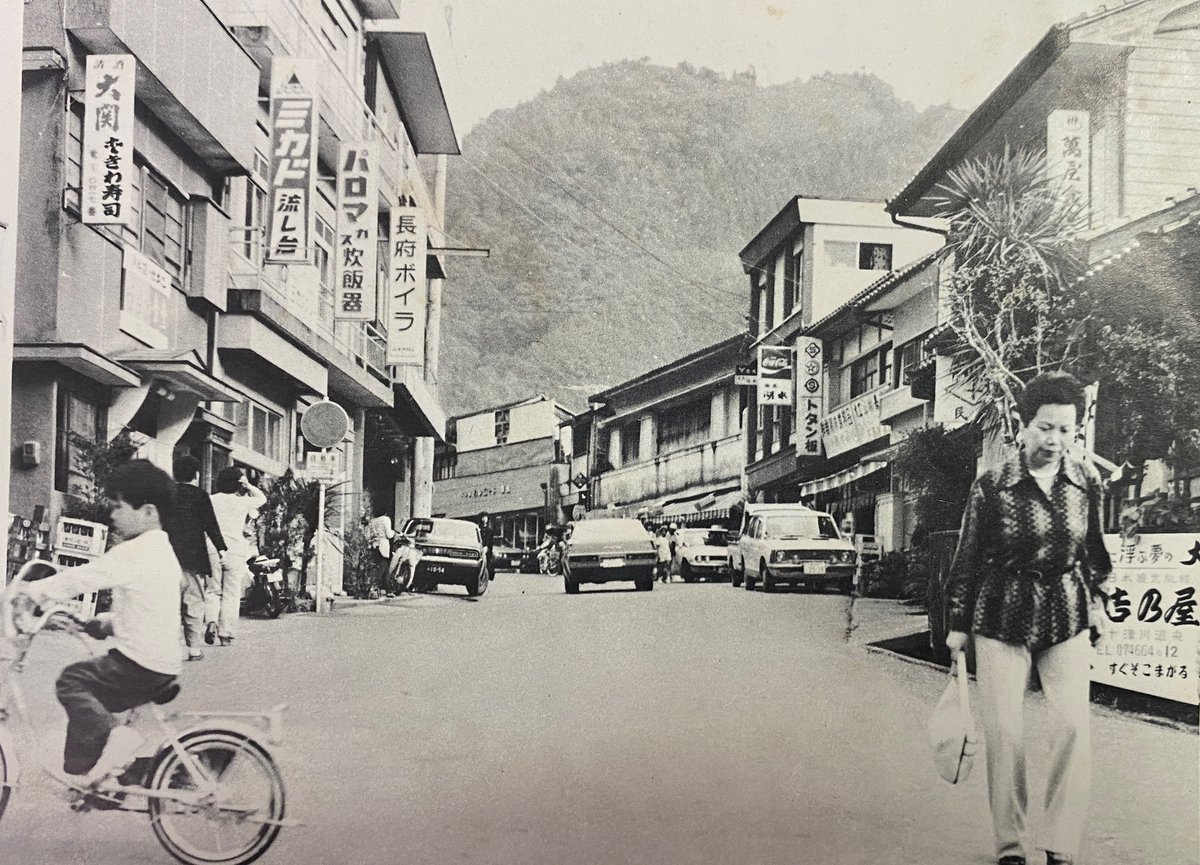

それまで全く道が無かった訳では無く、いわゆる“山道”はずっと昔からありました。特に中央と繋がる道として、奈良県五條市から十津川温泉(平谷)までを西熊野街道(十津川街道)が主幹道として古くから使われていました。

西熊野街道は現在の国道168号線の元祖となる道で、そのまま拡張された場所もあれば、古道として残っている箇所があります。殆ど使われなっくなった古道は消えつつありますが、整備を行なって保存する動きがあります。

西熊野街道再生プロジェクト

こちらは地元を中心としたの有志が集まり、西熊野街道や十津川村に元々あった古道を整備、保存する活動を行っています。

これまで一度だけ、十津川村玉置川から玉置神社に至る【松平参詣道】を歩くイベントに参加させて頂いた事があります。

そこには昔の整備された立派な石垣の道。自然が作り上げた造形。多種多様な動物や植生。かつて社僧が住んでいた遺構が残るなど、興味を惹かれる物ばかりでした。この様な新しい発見や感動は、村境探索をしていてもいつも体験する事です。

道を保存、再生しながら観光資源を見出す活動がある事は大変素晴らしい事だと思います。

時々開催される道の整備活動ですが、丁度次の日曜日に予定されています。参加する予定ですが、雨天は中止になるかもしれません。

道のある所は歴史と文化の資産がある

そもそも古道の再生であったり、村境の道探しはどの様な目的があるのでしょうか?

筆者の感覚で述べてみると、古道は過去の人々が行き交った文化と歴史で作られた、血の通った道であり、その時通った人の息遣いが響いてくる感覚があります。上手く表現出来ませんが、色々想像を掻き立たれ時間を忘れる程です。

一方、探索や開拓は、これから初めて通る人が、どの様な感覚になるのか想像すると、高揚感が湧き立ちます。

筆者自身、これまで道を繋いで人に知ってもらうと、かけがえの無い繋がりが沢山出来た経験があります。ほんの一部の人々ですが、共通の話題で楽しい一時が過ごせるのです。一瞬で終わる人生、楽しい時間は貴重です。

問題はこれをどの様に広めるか。大和トラディショナルトレイルはイベントを通じて多くの人に広まりました。街道や村境で作る道は、その周囲歴史や文化について学びを与えてくれます。地道に勉強して発信して行くのが良いと考えています。先人の残した様に、血の通った道が残せると幸いです。

四季折々の景色が楽しめる